据《电力与算力协同发展蓝皮书》预测,在人工智能爆发增长情况下,2030年中国算力中心用电或超过7000亿千瓦时,占全社会用电量5.3%。当算力耗能攀升遇到用电高峰,超大城市上海在探索怎样的解决方案?根据规划,今年“迎峰度夏”期间,上海将建成100万千瓦虚拟电厂调节能力,用于削减尖峰、平衡电网。

7月8日,国网上海浦东供电公司利用跨省算力转移技术,参与虚拟电厂调峰响应的验证测试(以下简称“测试”)。测试中,位于浦东临港的中国电信临港智算中心积极响应虚拟电厂的调度指令。仅仅3分钟内,该中心正在进行的人工智能计算任务便平稳高效地转移至湖北十堰的数据中心,同时降低算力设备用电负荷。这意味着,数据中心可以在用电最高峰,将“算力”任务转移到相对空闲的数据中心,实现对虚拟电厂的需求响应。

7月24日、25日,研究员与国网上海电力虚拟电厂、中国电信数据中心“算电协同”测试主要负责人深入交流。调研发现,通过算力迁移挖掘算力负荷调节潜力、优化电力资源配置,在技术上已具备可行性,但还面临结构性资源紧张问题。未来如何管理数据中心的算力资源,是实现“算电协同”的基础。

数据中心资源潜力大、可调性强

超大城市上海是受端电网,本地发电资源较少,发电侧可调资源有限,缺乏主动、灵活的调节能力。此外,上海的电力供应对外来电的依赖程度较高,且跨省购电成本高,对供电可靠性的要求极高。因此,上海需进一步挖掘可灵活调节的资源保障电力平衡。

国网上海市电力公司营销服务中心需求侧管理中心副主任赵建立告诉研究员,随着上海新型能源体系建设的推进,“虚拟电厂”正在发挥越来越大的作用。根据《上海市虚拟电厂高质量发展工作方案》提出的工作目标,“十五五”期间上海虚拟电厂具备年度最大负荷5%左右的稳定调节能力,成为电力保供和峰谷调节的重要支撑。上海每年度夏、度冬占最大用电负荷5%尖峰负荷差仅持续几十个小时,虚拟电厂可有效应对这一问题。虚拟电厂能大幅提升用能经济性,不仅能避免新建煤电厂,节约投资、维护成本,还可通过“填谷”促进新能源消纳。

目前,上海可调资源主要包括充换电、楼宇空调、工业负荷、用户侧储能、数据中心等5类。据了解,针对2025年上海度夏100万千瓦的能力建设目标,相关资源聚合、技术实测等工作正在推进中。截至目前,上海虚拟电厂市级平台已接入运营商总数达46家,总申报可调能力达188.11万千瓦,资源池规模较2024年底提升62%,涵盖充换电、楼宇空调、工业负荷、用户侧储能、数据中心等。

“从整体看,虚拟电厂资源池是不同特性资源的组合。相比体量较大的楼宇空调、工业负荷,数据中心是一种新质资源,调节性能好、潜力大。”赵建立谈到。数据中心的可调节资源包括可调节的算力资源、柴油发电机组、空调机组和蓄冷设施等。数据中心可通过算力转移参与虚拟电厂响应,将数据中心正在运行的训练、推理或渲染任务,转移到外地备用机柜,实现算力负荷的跨区域转移。

近年来,上海市数据中心用电量随着算力需求的提升不断增大。研究员从上海市能效中心了解到,据不完全统计,2024年上海互联网数据中心(业务模式为机架租赁或者云空间、算力等资源租赁的数据中心,不含公共机构、金融及企业自用数据中心)用电量已突破50亿千万时,占全市用电量比例从2020年约2.2%,逐年提升至约2.7%。这也意味着,数据中心有可调度的基础规模,且呈增长态势,因此参与需求响应的潜力较大。

数据中心参与需求响应的可调性较强。中国电信临港算力(上海)科技有限公司(简称“临港算力”)数碳专项组总监袁潇洋分析道,尽管数据中心整体用电占比约2.7%,但参与度达6.8 %。相比空调、充电桩等传统柔性负荷,算力负荷具有时空灵活性,可在算力网中转移算力需求实现电力转移。算力调度仅需通过软件下达指令,就能实现任务的停止、启动或转移,操作比较便利。而对工厂来说,如果工业负荷参与需求响应,涉及停工停产,产线协调、工人排班等问题。

数据中心资源需要统一纳管和数字化

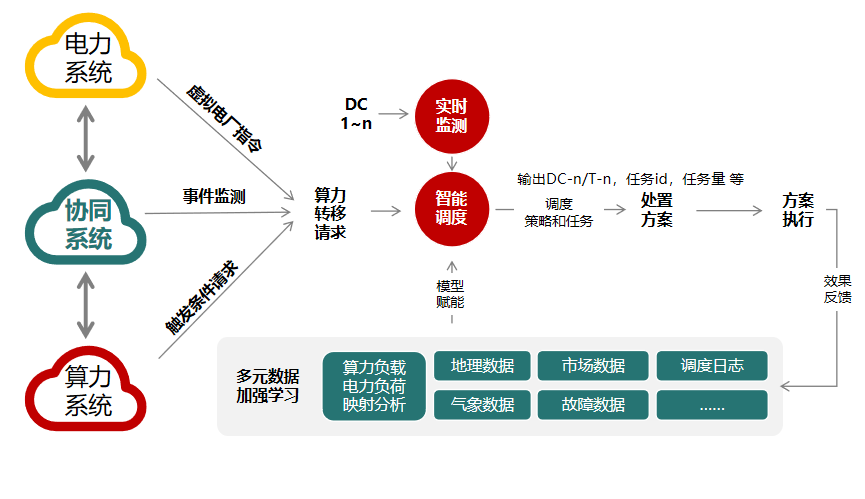

据了解,“算电协同”主要分三个阶段:一是算力规划建设阶段需同步规划电力配套;二是算力中心要做好用电监测、产业链监测和行业景气度分析;三是调度运行阶段做好电力和算力的调节。

临港算力控制中心基于虚拟电厂调度指令下达算力调度任务并全程监控。 图片来源:临港算力

对于7月8日参与的虚拟电厂调峰响应测试,中国电信临港算力(上海)科技有限公司人工智能资深技术专家张佳伟谈到,虽然测试可能会使数据中心的算力任务完成时间短暂延后,但不会中断。他以大模型为例,用户接收大模型输出的结果需要时间,与此同时,系统可把用户和大模型交流的所有语言“打包”,转移到外地的某个数据中心继续推理。如在测试中,湖北十堰的数据中心先读取从上海数据中心“打包”的推理对话,用户再和大模型聊天,依然能顺畅衔接,基本不会影响使用体验。

数据中心通过算力转移参与电网需求响应流程图。 图表来源:临港算力

上述测试可见,算力是可调节的,核心是结构性紧张。要想实际落地 “算电协同”的算力调度,一是找到实现算力转移的空闲数据中心,二是算好安全账、技术账、经济账,这均需数据支撑。无论是解决结构性紧张问题,还是算好“三本账”,都离不开数字量化。

首先,算力调度需做好资源的排摸、纳管与特征分析。“关键是突破寻找空闲资源的难题,这也是资源纳管的重要性所在。”袁潇洋谈到,这方面发展还在初步阶段,远不如电力行业成熟。通信行业的特点是“纵向切分”,以中国电信为例,既要负责数据中心建设,又要负责算力调度和相关网络建设。因此,资源纳管既包括自有数据中心,也有合作的数据中心。更具挑战的是,如何实现通信行业资源的有效整合,管理多元主体的数据中心资源,还需国家层面进行统一调度。

其次,算好“三本账”需制定标准体系,协同相关部门。一是安全账,为了满足电网用电需求,要对电网、数据中心、客户友好,不能影响数据中心及其客户的正常工作;二是技术账,算力调度要达到一定的容量、速度和持续时间等技术指标;三是经济账,这方面涉及运维团队人员投入、沟通协调、算力资源设备等成本。据了解,在“算电协同”推进过程中,电网企业可通过虚拟电厂运营管理平台,各方数据中心还需协同调控,政府主管部门可通过评优、示范等措施,促进电力系统、算力系统进一步发展。

最后,上海在商业可行性上具有优势,可带动更多地区参与算力调度。上海已形成较为完备的虚拟电厂产业扶持政策,若对虚拟电厂的调峰能力给予补贴,更易形成商业闭环。据了解,通过实现算力负荷的优化调度,能提高电力资源利用效率,降低算力运营方的运营成本,丰富算力资源商业模式、提升经济效益。以临港算力中心为例,一是通过算力负荷削峰填谷,预计每年可节约电网尖峰负荷调节成本1%;二是迁移高耗能任务至湖北等低价绿电区,预计每年用电成本下降1%。

赵建立认为,此次测试具有可复制性,如果能进一步扩大应用规模,有助于实现局部电网的平衡。因为算力转移可支撑不同区域的用电稳定,尤其对于变电站电力供应较为紧张的局部地区。据了解,目前临港算力在全国纳管20余座数据中心,此次测试初步验证了点到点的技术路径,未来考虑1+N的集群测试,从一个任务到任务群进行调度,同时开展跨服务器、跨数据中心、跨架构的技术路径验证。在区域上,有望推广长三角算力集群,如上海青浦、江苏昆山、浙江杭州等,形成算力需求响应集群。

-------------------

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应公众关切,探讨城市议题。

欢迎前往征订公告页面,获取更多订阅资讯。

还没有评论,来说两句吧...