今年66岁的知名画家袁武是当代中国画坛的重要代表人物,曾任北京画院执行院长的他以深厚的艺术造诣和鲜明的个人风格,在中国人物画领域独树一帜。8月5日,袁武的上海首展“高天厚土——袁武中国画作品展”在上海海派艺术馆对外展出,汇聚了袁武历年创作的28组水墨精品力作,分为“浑茫的黑土”“静穆的高原”两个版块,遴选了东北故土父老乡亲和其青藏高原藏族同胞两大题材作品,多为巨幅作品,把北方乡土的苍茫与雪域高原的圣洁同时带进黄浦江畔,构建一条可观、可感的“当代现实主义”水墨长廊。

袁武的艺术创作以“整体写意,局部写实”的独特风格著称,将写实传统与当代写意精神相融合,深耕大尺幅人物形象的笔墨技法,在艺术表达中着力塑造人物画的北方气质与大壮风格。

“高天厚土——袁武中国画作品展”展出现场

此次展览主要分为“浑茫的黑土”“静穆的高原”两个版块,见出质朴与厚重,粗犷与精微、厚重与空灵、悲悯与昂扬在展厅交汇,让人震憾与感动。

生于1959年的袁武早年就读于中央美术学院,师从蒋兆和的弟子姚有多,深受徐悲鸿、蒋兆和所创立的“徐蒋体系”影响,袁武在这一写实体系中崭露头角,既吸收传统文人画的写意精神,又借鉴西方现代艺术的主观表现,最终形成自己独特的艺术语言。对于现实主义,他在接受澎湃新闻采访时说:“现实主义不是简单地表现社会现实,创作者应具备历史的眼光和人性的高度,以及深刻的思考与真挚的情感。”

袁武

静穆的高原:雪域信仰的的凝视

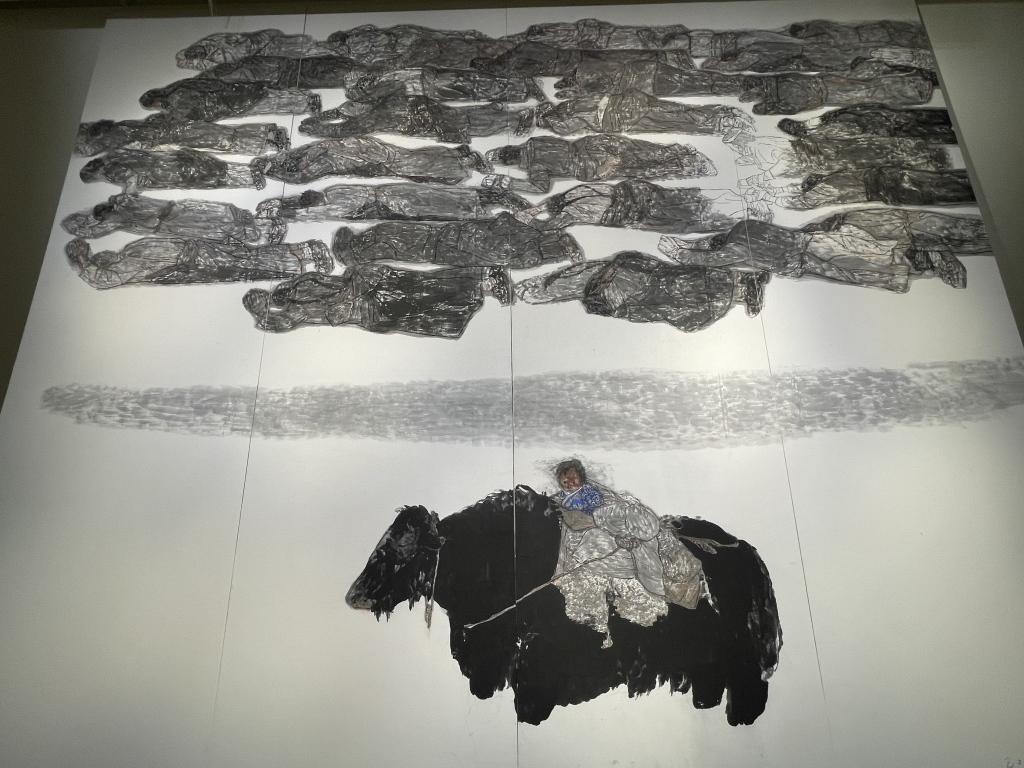

海派艺术馆中央展厅内,高6米、宽18米的巨幅组画《朝圣者》构成了一道震撼人心的视觉屏障。画面中,数十位藏民以等身比例被描绘,他们或匍匐、或跪拜的身姿在浓淡相间的墨色中形成连绵起伏的韵律。

《高天无声》 2018

展出现场的雪域题材作品

袁武历时两年完成的《大昭寺的清晨》也引发观众长久驻足。画面中,朝圣者的藏袍泼墨挥洒,面部则以工笔级精度刻画:皲裂的嘴唇、瞳孔中的高光、额头的汗珠在枯笔皴擦中纤毫毕现。尤为震撼的是眼神的集体性叙事——无论老者还是孩童,他们的目光均低垂内敛,形成一种向心灵深处沉降的引力场。作品中对手部“表情”的刻画与面容相呼应,也形成“中国式肖像”的独特表达。不同主题的作品,共同构建起艺术家对生命、信仰与土地的深层思考,让观者在笔墨流转间感受到强烈的情感共鸣。

展出中的朝圣者群像

知名作家阿来在文章中说:“袁武笔下的藏民,实则是他内心信仰渴望的投影。当他描绘那些因虔诚而发光的脸庞时,真正唤醒的是自己对精神原乡的追寻。”

厚土无言:农民与牛的共生诗学

作为吉林农民的儿子,袁武的黑土地系列是对东北故土的深沉回望。

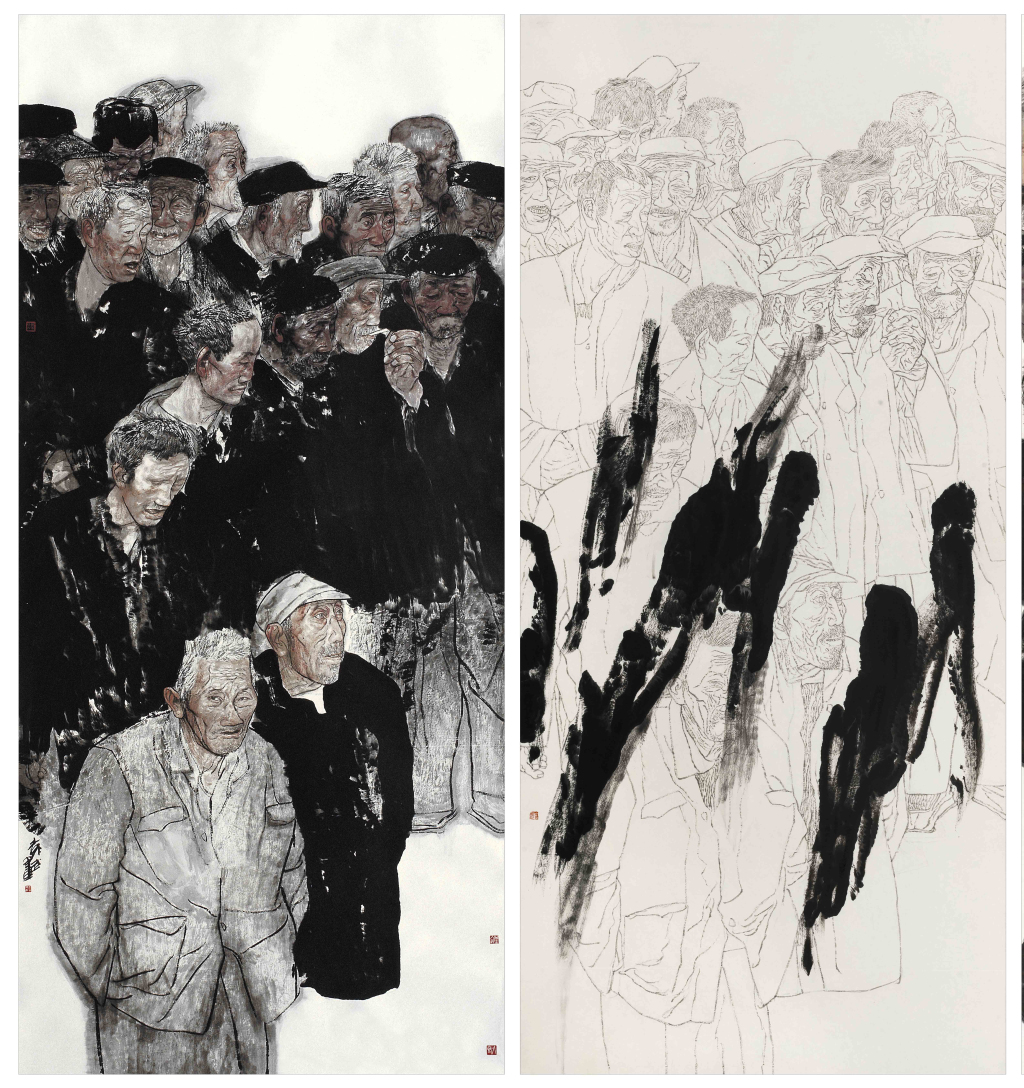

步入展厅,《黄昏,老头让牛群跑起来》《水不深》等一组东北黑土地题材代表作,以粗犷的皴法笔触勾勒农民与耕牛,画面留白处似皑皑雪原,传递出黑土地上的坚韧生命力。远观画中的牛,如同一座座雕塑,踞于画面之中,沉雄阔大,给予观者极强的视觉震撼。

袁武《水不深》局部 193cm×624cm 2013年

一组《农民与牛》引发观众驻足。画面中,老农的脊背与牛背几乎融为一体,墨色层层积染,形成土地般的肌理。袁武以“牛眼”为画眼——他用焦墨勾出牛眼的轮廓,却在瞳孔处留白,与农民浑浊却温厚的眼神形成镜像。

老人与牛》 145×145cm 2011年

袁武的牧牛题材中,牛眼与人眼的对视成为最具哲学深度的视觉母题。牛的眼神被赋予神性光辉,圆睁的瞳孔、温顺的目光,象征敦厚、任重与生命力。在《牧牛图》等作品中,牛眼常以湿墨点睛,朦胧中泛着微光,如大地般沉默而慈悲。人的眼神则复杂多变:牧童的懵懂、老农的疲惫在焦墨勾勒下纤毫毕现。

在《黑土》系列中,牛并非劳作工具,而是与农民共享命运的“家庭成员”:一头老牛低头啃食枯草,农民的手搭在牛角上,两者的呼吸仿佛通过墨线的起伏共振。袁武坦言:“画牛就是画人,它们的眼神比语言更诚实。”

中国评论家协会原副主席毛时安则感叹:“袁武的牛是农民的化身,那双眼睛里有沉默的忍耐,也有生命的倔强。”南京金陵美术馆馆长刘春杰则认为,袁武的质朴与平实,画如其人,“他不套话,也不迎合。他画的牛,我们眼前这头牛和旁边牛的主人,几乎是一个生命共同体。”

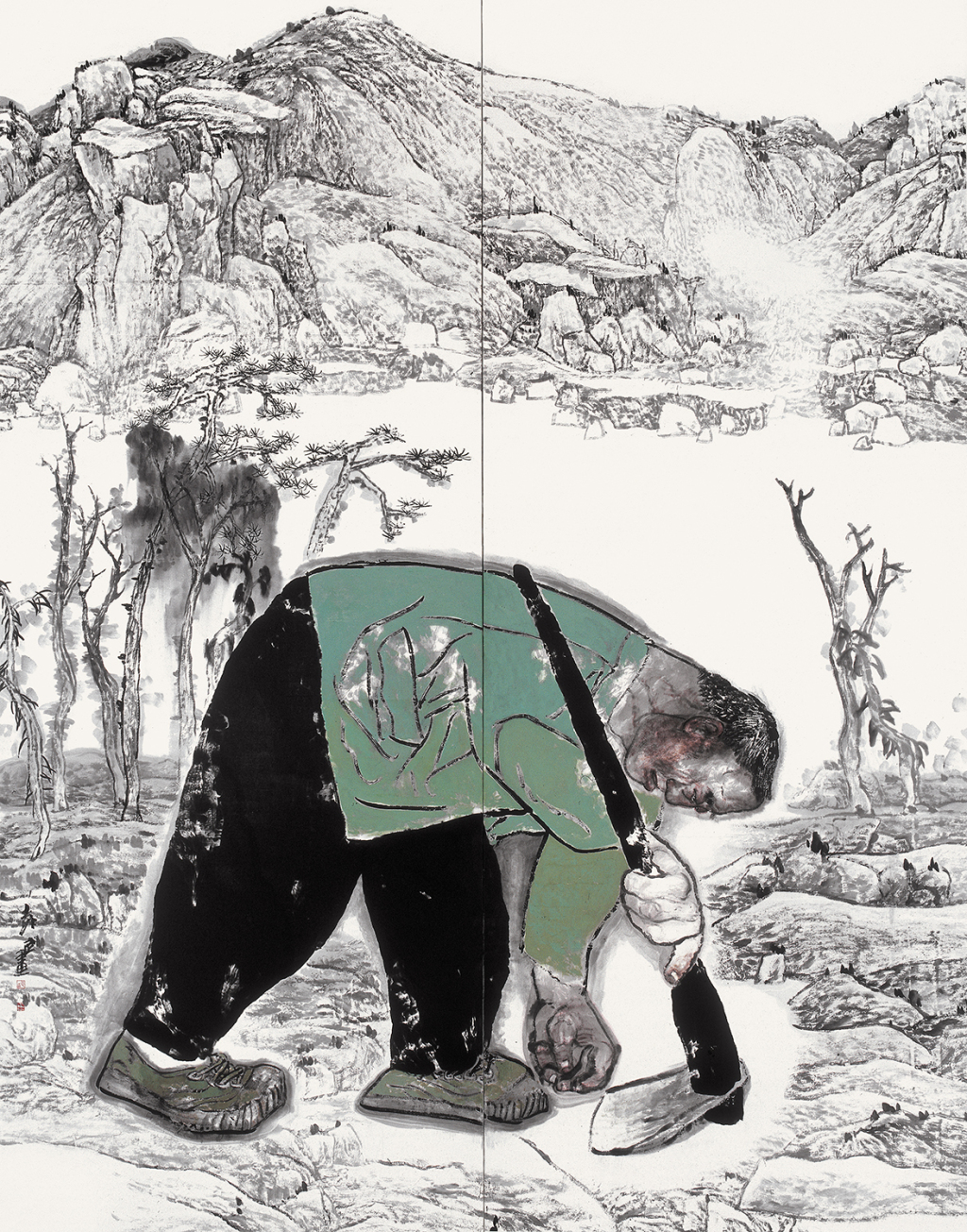

《在朱耷山水上耕种》(366×290cm,2011年作)

《大山水系列》中的庄稼人,则由清丽归于厚重,由精雕化为写意,可称得上西画的传神与国画的韵致并存,坚守着一抹憨厚与质朴。他们面庞刻满风霜,眼神却澄明而坚定,仿佛早已阅尽尘世,以最朴实的姿态,矗在展厅。其中的《在朱耷山水上耕种》似乎也象征着画家立根于中国传统艺术的写意精神。

上海首展:贺友直等艺术大家对其影响极深

袁武接受澎湃新闻采访时说,这是第一次到上海办展,海派艺术对他滋养极多。

“上海是近现代人物画创作的重镇,贺友直先生的白描、程十发、方增先、刘旦宅先生的人物画,年轻时都临摹过,影响非常之深。”他说,“66岁仍感突破之难,这次上海的展览但求批评以促进步。”

展出作品局部

在当天的学术交流会现场,袁武向海派艺术馆捐赠其速写及《大山水》系列作品。海派艺术馆执行馆长张建华表示,袁武的作品以现实主义为根基,融合对黑土地与青藏高原的人文关怀,为海派文化注入刚健沉雄的新气质。海派艺术馆将持续推动多元艺术对话,助力中国艺术的传承与创新。

袁武(左)向海派艺术馆捐赠其速写及《大山水》系列作品

展览学术主持、中国美术馆研究部主任裔萼说,展览以“静默的高原”与“浑茫的黑土”两大板块,呈现袁武对现实主义精神的拓展——批判精神、悲悯情怀、忧患意识,是其艺术当代性的核心。

上海市美协副主席、海派艺术馆馆长李磊说:“袁武的艺术成就可从高度、宽度、深度三方面观照,他的作品承载家国情怀与民族精神,如《高天厚土》系列展现的崇高境界。笔墨与造型创新并重,大幅作品如‘山体拼接’技法,凸显震撼的视觉力量。”

知名油画家、上海师范大学美术学院原院长俞晓夫说:“袁武的大幅创作具有当代艺术特质,建议未来突破地域题材限制,进一步探索造型语言的抽象可能性。”

知名画家张培成认为,袁武的写实绘画兼具严谨与自由,其造型精准而富有主观表达,如藏民题材中“虔诚感”的陌生化处理,突破了传统水墨的程式化语言。知名画家、上海美协原副主席陈琪以“四够”概括袁武的艺术风格:“够重、够黑、够笨、够拙,以质朴的线条和浓墨展现中国农民的坚韧精神,风格独树一帜。”

中华艺术宫原馆长陈翔认为,袁武创作中以平民的视角,区别于传统现实主义的至上而下的观察,“他画的那些人物,特别是普通的劳动者,他其实不是被观察或者是被猎奇的对象,而是成为我们自己。”

上海市美术家协会驻会副主席、秘书长丁设回忆说:“我是军艺毕业的,我们上学时,袁武都是当时是我们心中的神。实际上袁武老师一直在进行丰碑式的人物塑造,并转化成东方的视觉符号,艺术最后还是要回归到我们生命的本质以及文化的根。”

上海画家丁筱芳、马小娟、韩硕、洪健、贺兰山结合其艺术创作进行了发言。艺术评论界张立行、徐明松、林明杰、顾村言、靳文艺、黄一迁等就袁武的笔墨、主题以及对当下的启发等发言。开幕当天,袁武与海派艺术馆常务副馆长陈屹在展厅就此次展览进行了现场直播。

展览海报

还没有评论,来说两句吧...