8月8日,最高人民法院发布了《关于贯彻落实〈中华人民共和国民营经济促进法〉的指导意见》(以下简称《指导意见》),25条司法举措为民营经济发展提供了全方位的法治保障,也将推动前不久实施的《民营经济促进法》的精神内涵、基本理念和相关规则,融入人民法院工作的全过程、各环节。

最高法强调,以善意文明司法激发法治活力。法治是最好的营商环境,要让法治成为固根本、稳预期、利长远的“定心丸”。

首先,平等保护产权是中央明确的“大原则”,更要落实在“小细节”里,要让民营企业家在遭遇各种“玻璃天花板”时,有便捷的司法救济渠道,要让司法审判有效规制个别地方政府私设的“土政策”“土围墙”,从而能落实全国统一的市场准入负面清单。

最高法在《指导意见》中明确:人民法院要依法遏制滥用行政权力排除、限制竞争行为,破除区域壁垒和地方保护;要依法纠正“小过重罚”;在行政征收案件当中,要监督行政机关严格按照法定权限,进行公平合理的补偿……

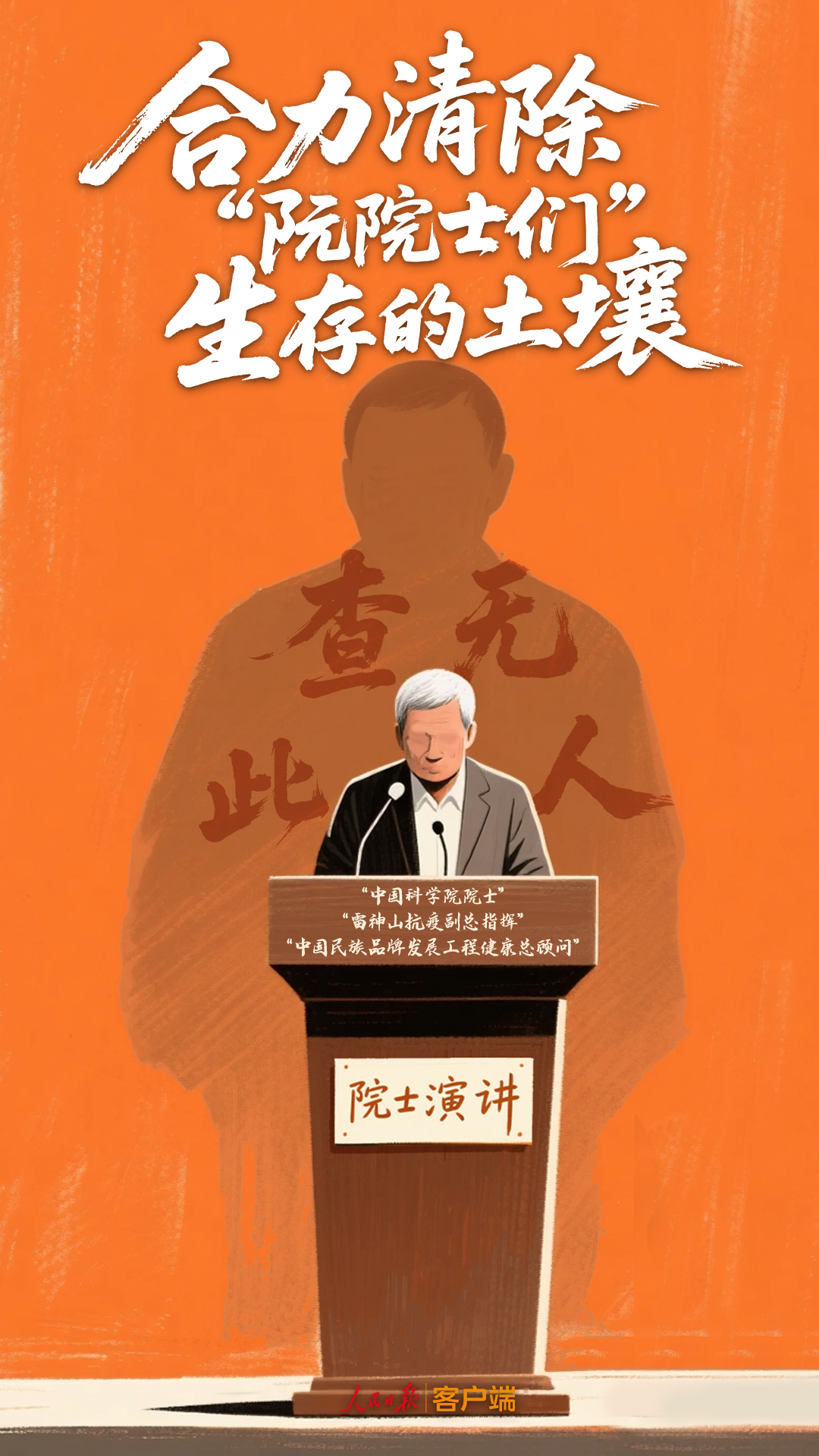

行政允诺不落实、招商引资协议政府方违约、行政处罚畸重、人为破坏市场公平竞争等等,这些一度都是敏感的司法话题,也是之前民营企业要求司法果断出手的关键诉求。在《民营经济促进法》实施之后,民企对公平竞争环境、司法救济有了更高的期待,人民法院要敢于动真碰硬,对个别政府的违规、违约、“清单之外再设门槛”等问题做出及时纠正,实施严格司法审核,对权力的任性说不。

其次,引导企业守法规范经营,司法裁判要当好市场秩序的“守夜人”。

中央明确要求对侵犯各种所有制经济产权行为实施“同责同罪同罚”,最高法这次明确要依法惩治民营企业内部的腐败犯罪。前不久,最高人民法院发布了涉及大型互联网企业的内部腐败的案例,为严惩民企内部的腐败犯罪打了样。最高法还明确,要推动完善企业内部治理,依法追究控股股东、实际控制人实施的掏空企业行为,切实维护中小股东利益。

在涉及劳动关系纠纷中,最高法要求引导企业规范用工,推动劳动纠纷机制的多元化化解,推动构建和谐劳动关系;在消费纠纷的案件中,最高法要求既要依法规制知假买假,明确惩治违法索赔行为,同时,也要依法打击经营者的“卷款跑路”、霸王条款。这种“双向保护”的司法理念,既维护了市场公平规则,也为企业发展划清了红线。

法律的生命在于实践,《民营企业促进法》是我国第一部关于民营经济发展的基础性的法律,是贯彻“两个毫不动摇”的重要制度措施,全社会特别是民营企业家,对新法的实施都有很高的期待。要通过司法裁判,全面释放《民营经济促进法》所蕴含的政策红利,让平等保护、“非禁即入”、“同责同罪同罚”等原则落实到每一个案件当中。

还没有评论,来说两句吧...