年近八旬的知名油画家戴士和曾任中央美术学院油画系主任、造型学院院长,中国壁画学会会长,也是近年来油画写生和油画写意的主要践行者之一。

由中央美术学院、刘海粟美术馆主办的“三伏天——戴士和油画作品与文献展”近日在上海刘海粟美术馆对外展出,《澎湃新闻|艺术评论》对戴士和进行了专访。

一头纯白短发的戴士和生于1948年,看起来比他的实际年龄要小,讲话有着浓浓的京腔,戴着眼镜,儒雅斯文,虽然是油画家,就像一些评论所说,“其实他更像一个油画界的文人。”

油画家戴士和

此次在上海的展览,汇集油画、壁画、素描等多种形式的作品与文献资料共130件,展品时间跨度较大,最早的展品是其1958年的素描作品与1962年所绘水彩写生《香山》,展出的油画作品包括《青年徐悲鸿》《画室窗下》《母与子》《一摞速写本》等,其中,《三伏天》《跟我击掌》《曼伦寨》等油画为首次展出。展览还收集了相关的草图一并展出。

细读他的作品,可以感觉到,他既痴迷于写生,也喜欢书斋式的生活与思考,尤其是他对齐白石、黄宾虹、关良与林风眠的推崇与研究。事实上,他早年曾经在列宾美术学院进修,然而在走遍欧洲的考察和艺术实践中,他深深感受到油画创作中民族精神的重要性,试图在油画中融入中国艺术的“写意精神”,“西方的油画再好,再喜欢,也是营养,中国艺术的经典,不管从什么时候开始学,都是你的血脉。”他对澎湃新闻说,“写意既是指一种画法,也是指一种精神。”

《母与子》布面油画 30.5x30.5cm 1985年

真正探究“写意油画”概念之根源,除了他的老师罗工柳先生,或许也要回溯到戴士和童年与家庭的影响,正如此次展览的学术主持张晓凌所说,“他艺术的第一口奶,便是高简、空明,雅尚玄远,不重质实。这一点,也多少印证了我多年来的一个看法:人类及艺术都是童年记忆的产物。”

澎湃新闻:先从您这次展览的名称“三伏天”说起吧,展览的最后一件作品是小幅的《西瓜》,现在已经过了立秋,这也是您在上海第一次全面地举办回顾展览吗?

戴士和:以前在上海办过展览,但这么全面,加上这么多文献,是第一次,展览的最后一幅小油画《西瓜》,题材也小,画幅也小,但在这个很小的方寸之地里,寄托了我对于油画,对人生,对事业的追求。画展以“三伏天”为题,既应景,因为很炎热,很不容易,有句俗语“夏练三伏,冬练三九”,艺术家都是这么过来的。另一方面,其实三伏已经是末伏了,已经立秋了,很快就要到收获的季节了。

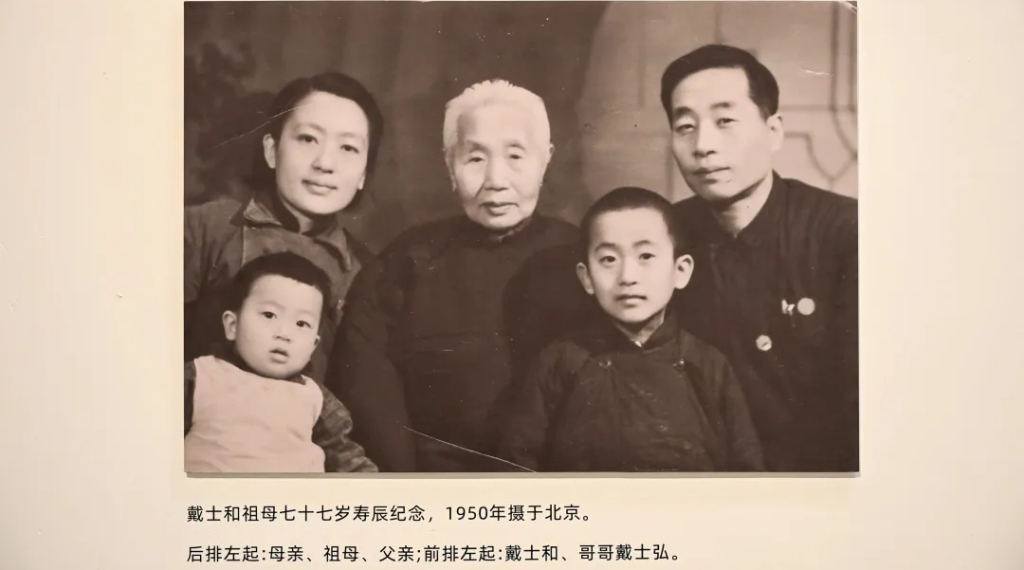

澎湃新闻:从展出的文献中您的家庭说起,从您求学时期开始,包括家庭的影响、少年宫、到工厂,再到央美,这样的经历对你后来提出写意油画的理论和创作实践,你觉得是不是有很深的影响?

戴士和:有,跟我相关的这些老师、长辈,从小一直给我创造了一个很好的学习条件,如果说家庭的影响,其实是一个总的文化氛围的影响,我父亲画得很好,他画的是速写,他特别喜欢画画,也学过,他在张恨水做院长的北平美专学过。小时候,父亲领我去看展览,很小就领我去看各种各样的全国美展、油画展,都看得很多,而且听他的各种议论,对我都有影响,但他从来没逼着我学,说你得这么画,你得那么画,从来没有,一次都没有。

澎湃新闻:一开始就给你一种自由面对艺术的环境。

戴士和:对,我小时候一方面还知道用功,另一方面也是被家里惯的,家里特别好的画册,我把里面的东西撕掉,记得有一本是鲁迅编的珂勒惠支画册,(现在想来)很珍贵,我爸一句话没批评我,(他觉得)画速写还是好事嘛。家里从来没逼着我去学画,他们认为自己喜欢就好。我父亲的影响确实很大,那时候他领着我在街上散步就告诉我,“冬天的叶子都落了,树枝没有一根不好看。”这句话我到今天都有印象,他没有说你看这个好看,他说的是“没有一根是不好看的”,那都是生命啊。这个话,我一直记着,这真的是一个家庭氛围的影响,而不是具体“我得教你,你想画素描啊,你这样画颜色不对,你得从素描入手”。比较正规的开始学习美术是从北京市景山少年宫,那时候就凭成绩去考,少年宫的美术教育对我的影响很正规了,初中时画的《香山》就是那个时候。

1957年戴士和哥哥画戴士和读书(左),1958年10岁的戴士和素描画作

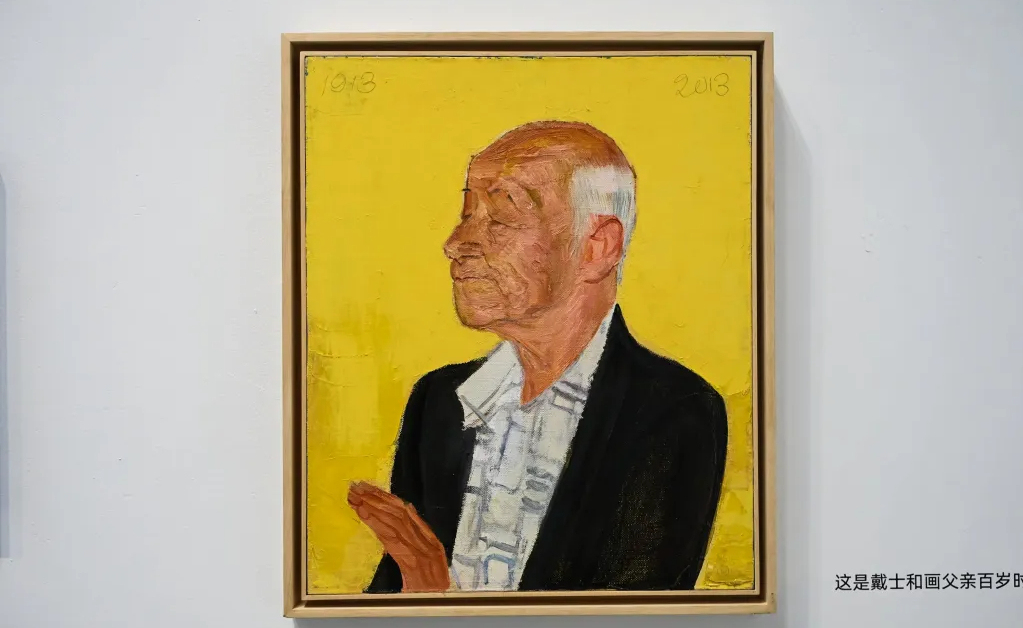

戴士和在其父亲百岁时画的肖像

澎湃新闻:少年宫时期的美术教育与家庭的放养是不一样的?

戴士和:不一样,当时每一个孩子都很自豪,觉得自己是小大人,觉得自己画的不是儿童画,画儿童画觉得丢人,那时候都自视很高,全北京市就那么大人嘛,能进少年宫学美术很少的,那时候算是正规教育,大家也没觉得正规教育跟我个性冲突,没有,觉得是个性的一种提高、丰富和滋养,所以大家都很愿意学。

澎湃新闻:那时候少年宫分画种吗?

戴士和:也分,油画与国画,王明明他们是学国画,我是油画组。少年宫以后就1966年了,很多同学都下乡插队了,我后来非常幸运留在工厂里了,成了宣传骨干,后来考上首师大,然后中央美院。

澎湃新闻:这样求艺的历程是很幸运的。现在大家提起你,总是与写意油画连在一起。其实写意油画并不是这一代人在实践,从民国时期就有,可以说中国的油画家一直在进行民族化的探索,包括刘工柳先生提出的一些理论,你对他的理论进行了深化和更系统化地总结,想再谈谈你这样的历程?

戴士和:现当代提“写意油画”以及“油画要大写意”是罗工柳先生,他是在1959年刚刚留苏回来,他在留苏的画家中非常突出,他绝对不受制于苏联的影响,有自己独到的见解,很了不起。所以他回来就说,对欧洲的油画不能迷信,很多收进博物馆的画作其实还是不行,他总结七个字,“繁满时抠腻死板”,认为这不是艺术生的高品质,中国在几千年留下的传统,艺术的品质比他们一点也不低,“我们要把中国的写意精神和油画的强悍表现力结合起来,对世界是有贡献的。”这是罗先生提的,大概是1950年代吧,那时候什么气氛啊!那时候大部分都是照着苏联画,他一方面觉得苏联有很多好作品值得我们学习,另一方面坚持认为不能跟着走,一定要有我们自己独立的判断,他自己身体力行,在教学、创作里力图这样做,但很快就到1966年了,后来就搁下了。等到我成长起来,隔了很多年,后来潘公凯先生跟我提,说写意性在油画里很重要,让我编写教材,所以后来起了一个名字叫“写意油画”。其实欧洲近现代也有他们写意味道的作品,莫奈画的大《睡莲》多写意啊,连伦勃朗晚年画的《浪子归来》也很写意,我觉得这些作品在高层面是相通的,不是说对立的。

展出现场

澎湃新闻:写意本身是中国艺术悠久的传统。

戴士和:对,要精练一些,要灵动一些,要朴素一些,要直接一些,而不要在那像做工艺品一样去做,这一点我觉得真的是,从我的老师们,罗工柳先生,大家一路探索过来,从学油画开始,中国人就不能忘了我们传统留下的好东西,最好把这些结合起来。

澎湃新闻:您当时编写意油画教材是什么时候?

戴士和:2007年。

澎湃新闻:刚才看到展厅里画了好几个中国文人画大家,比如齐白石、黄宾虹、林风眠、关良先生等,对您的一些影响,您之前也说过齐白石、黄宾虹对你的油画影响很大,这怎么理解?

戴士和:中国画对于油画的影响,我很喜欢前人说的那句话,“西方的油画再好,再喜欢,也是营养,中国艺术的经典,不管从什么时候开始学,都是你的血脉。”这个说到点上了,不要以为学了一点外国的东西,学了一点俄罗斯的,就以为自己苏派了,其实相差十万八千里,你画的东西俄国人永远不认为你是苏派,唯一的出路就是把我们自己的传统好好继承起来。

戴士和《林风眠》布面油画 180x60cm 2022年

戴士和《青年徐悲鸿》布面油画 180x100cm 2025年

澎湃新闻:刚才提到营养和血脉,您当时到列宾学院进修,列宾以及巡回画派的那些名家对你的影响有没有?

戴士和:列宾画得太棒了,当然好极了,但问题是,我画不了,谁画得了谁画,我还没见过有一个人真的画出列宾那样的。我很佩服列宾,但我画的跟列宾是两回事,这是真话。我也特别佩服苏里科夫、伦勃朗、印象派、梵高,我佩服极了,我绝对不敢把自己列在那后面,我画不出来,真的画不出来,咱们就是中国人,下点棋,喝点清茶,咱们就这么过来的。

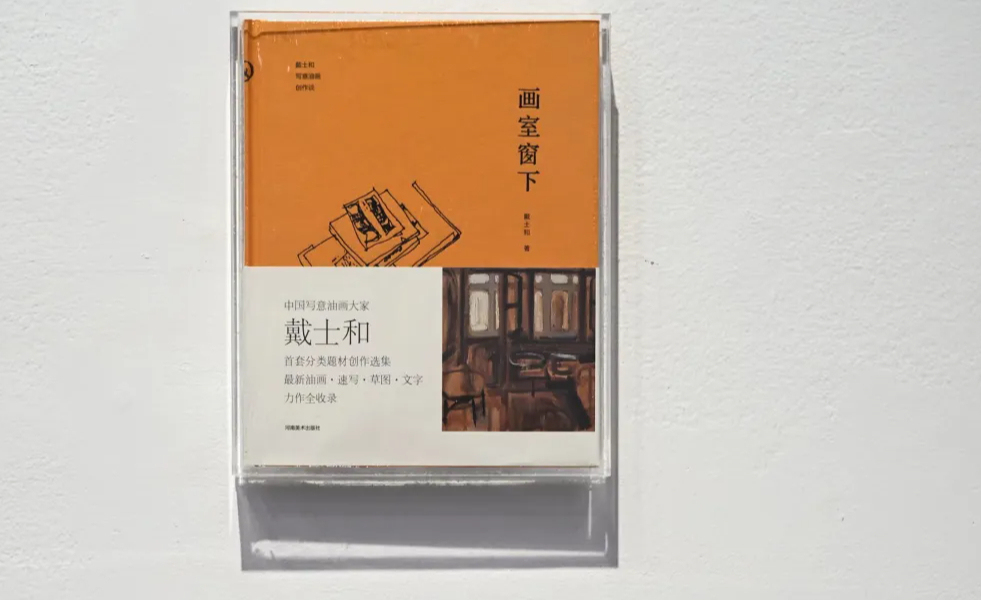

戴士和文集《画室窗下》

澎湃新闻:其实你身上还是有很多家庭影响,包括文人画家生活方式的影响。还有一点,其实写意油画与中国写意画一样,对画家文化修养的要求挺高的。

戴士和:说得太对了,写意的里面,是观念和文化修养的积累问题,像刘海粟先生的画作,看他的荷花,有很多写意,写其心绪,写其性情,这个人得是性情中人,得很真诚,笔墨才能出来。就像刚才说的“抠、腻”,这样的人不会有真正的写意,那不是画画,是在做工艺品。

澎湃新闻:罗工柳先生提到写意的减与简,看你的作品《西瓜》、《母子》,印象非常深,用笔很简,而且融入了很多您的情感。

戴士和:这个简其实是怕自己在画面中“絮叨”,唠唠叨叨,一句话就能说清楚,还要那卖弄,又换了一个说法,争取能够明确的单纯的,单刀直入的把事说清楚,其他不要拉拉杂杂的还卖弄一点,就是别絮叨。

澎湃新闻:删繁就简,这里面就像梁楷、八大山人、徐渭、齐白石都是一脉的影响,刚才在展厅里说到你一幅画的主角就是齐白石,能不能给我们具体聊一下,齐白石对你创作的影响?

戴士和:我从小就不反感齐白石,我只能这么说,因为小时候我的环境,我父母都是在以前看外国电影太多了,我从小忍不住,总是要跟去看,所以我年轻时候的成长是在一个洋文化的环境里,喜欢交响乐、芭蕾舞、话剧,喜欢外国电影,而不是京剧与中国画,小时候京剧真的听不进去,一定要有了一定的阅历,回过头来再听,才感觉太棒了,每一句每一个字,咬得有味道啊!再看齐白石所有的作品,那种简洁、单纯,那种写意性,越来越喜欢。

戴士和《跟我击掌》 布面油画 170x190cm 2024年

澎湃新闻:你什么时候开始对京剧有兴趣的?

戴士和:太晚了,30岁以后了。我是经过一个起承转合之后,才对传统的艺术包括京剧、苏州评弹感兴趣,而且特别喜欢,就象后来对齐白石、黄宾虹特别喜欢一样。我对黄宾虹先生特别佩服的是,他不仅仅是一个画家,因为他的心很大,他年轻的时候跟朋友参与同盟会,送传单,冒着杀头的危险,有这一份爱国心,这不是一般的所谓本本分分画点画,他有社会担当,这种人很了不起。

展出现场的戴士和所绘黄宾虹(左)与齐白石(右)

澎湃新闻:我们回到具体的创作上来,我看这次展览有好多您的写生本、速写本,您称其为日记嘛,像这样的写生和日记,对你的创作影响,表现在哪些方面?

戴士和:写生是学画的必由之路。学会了写生,就学会了观察,就能够听得进大自然讲的话,就能够不断得到山川造化的滋养。说到日记与稿本,比方说齐白石,实际上现在留下来的齐白石稿本很多,不比他的成品少,包括写生的,有的画稿旁边都写着“此处应该长二分”等等,那是他真实的创作心路历程,他在创作中的心思,他的创造力都在那里。再说到罗丹,我记得在巴黎参观罗丹个人纪念馆,给我印象最深的是,他一生的作品这么多,但我们都不知道,我们过去只知道《加莱义民》《青铜时代》、《思想者》等几件,但在他的个人纪念馆里,他的作品简直是铺天盖地的,他脑子里是一刻不停地始终在进行思考与创作,作为一个艺术家,他的思考从来没停过,一直是汹涌澎湃的连续创作,那才是罗丹,就象那个稿本背后的齐白石才是齐白石,那是一个艺术家最让人佩服的地方,一种浓浓的创作状态。

澎湃新闻:您在做央美油画系主任的时候,对教学这一方面的思考,对中国美术教育的思考,能给我们分享一些体会吗?

戴士和:我觉得我们近现代以来的美术教育,与过去石涛、齐白石等前人是不一样的,现在是一个大学教育的组成部分,艺术教育。如何把学院的艺术教育跟师徒传授,跟艺术家的真实创作经历结合起来,这是一个大课题,西方也没有完全解决,我们现在也走上这条路了,现在很少有一个艺术家真的在工作室里招一个徒弟,因为都社会化了,变成大学教育的一个组成部分,结果就出现很多问题。因为教书的人,自己不一定画画,西方大学里教美术的,自己也不一定是艺术家,高校毕竟有一个文化体系,所以安排一些其他的导师交流碰撞。每一个学校都有自己艺术上的主张,我们现在要逐渐形成中国的、当代的艺术创作形态,才有为其服务的教学形态,要达到这个程度还有一个过程。

展出现场

澎湃新闻:你说到油画的“见笔”与“写”,可否再阐述一下?

戴士和:我个人的爱好,比如写字不要描,写歪了没关系,下一步接过来,下一步给综合过来,而这样一种画面上处处见笔的好处,就是有一种精神气质,作者能担当,不做作,自己站出来说我就是这样画的,这笔偏左了,下一笔偏右,合起来就是对的。

油画也有“写”出来的,也能“写”出味道来。与“描”相比,“写”的不只是外形,更有意味,“写”的每一笔包含着密度更大的精神活动。“写”的好处不在于引进了书法的程式,而是开辟了新的生机。

展出作品

澎湃新闻:绘画创作中,您最想要的境界是什么?

戴士和:看到一些同代人画得那么好,还有很多年轻人的画,不光是手头好,而且那种境界,视野的开阔,那种智慧、真诚,都是很让人佩服。至于我自己,一个是让画画越来越变成一个自己直接的精神状态的抒发,要真诚要朴素,要直接不要间接,每一笔都像是我的心电图一样,尽兴,这是一个特点;另一方面,我始终觉得大师们真正的境界是对人生智慧的那种体悟,我是到不了的,有很大的距离,所以我读书,记日记、创作,都是接近,我现在只到了这么一个程度,中国人有句话叫“见贤思齐”,这是真的。

还没有评论,来说两句吧...