苏州少儿散打(报名咨询)1891-5555-567:苏州少儿武术搏击(报名咨询)1891-5555-567-“开放的艺术史”丛书20周年,未来还要“继续开放”

- 2025-07-24 14:50:59

- 1

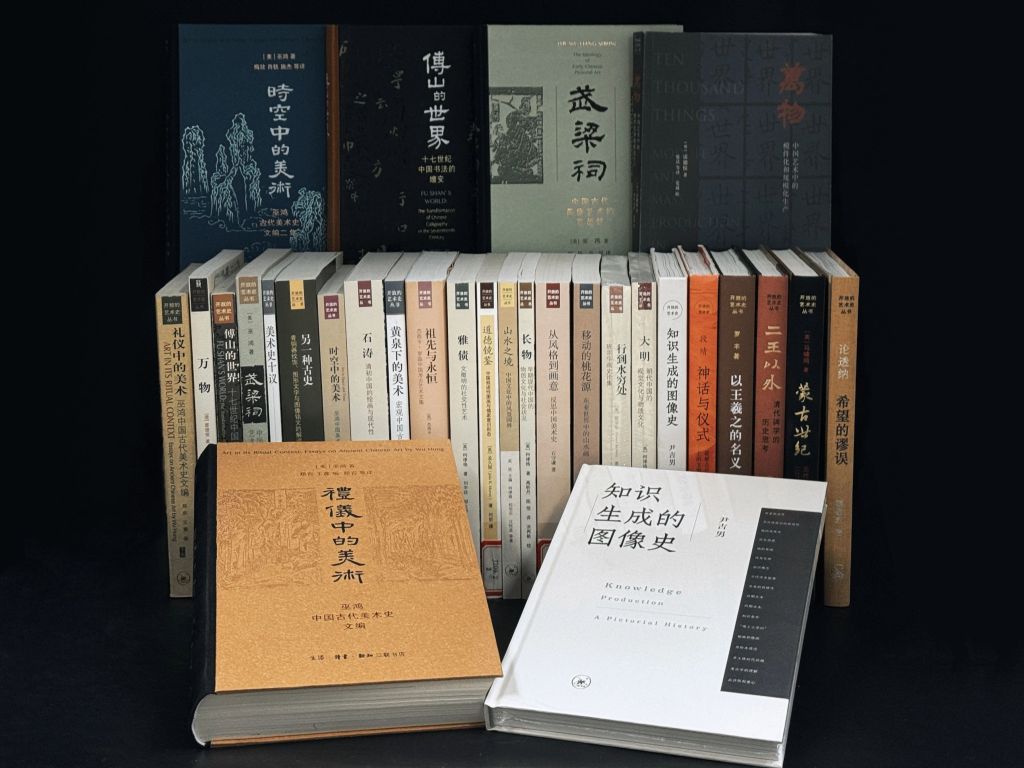

今年是生活·读书·新知三联书店推出“开放的艺术史”丛书问世20周年。这套丛书由主编尹吉男与三联书店共同策划,自2005年起推出,旨在吸收多元开放的视角,从不同维度深化和拓展国人对于艺术传统的认识,迄今已出版图书24种(含引进19种、原创5种)。

日前,尹吉男、郑岩、杭春晓、黄小峰等16位学者齐聚三联书店美术馆总店,以“学科开放史”“公众美育史”“原创启新”为三大议题,共同回顾丛书出版二十年来的学术轨迹,探讨中国艺术史研究的方法革新与未来方向。

“开放的艺术史”丛书

“一套丛书既启迪学术,又能够启蒙大众”

三联书店执行董事、党委书记宋志军在致辞时表示,从出版人的角度来看,相较20年前艺术史研究发生了深刻变化,“三联对艺术史出版的信心,恰恰来自这门学科本身的深刻性与复杂性,一方面,艺术史对图像材料、解读方法、跨学科视野的高要求,自然构成了一道护城河。另一方面,也正因为始终有一批学者在坚守和推动,艺术史才得以不沦为庸常之学。”宋志军说。

论坛现场 中间三位依次为:宋志军、尹吉男、冯金红。

“我们有时候开玩笑说,不经意间浇灌了一根豆芽,过了20年竟然变成了参天大树。”丛书主编、中央美术学院教授尹吉男回忆说:“上世纪90年代末,董秀玉先生邀请我酝酿这套书时,艺术史还是个冷僻的领域。当时的出版决策基于双重判断:一是中国艺术史需要突破传统鉴赏框架,二是海外汉学的方法论可为本土研究提供借鉴。三联此前也从未涉足此方向,却选择以‘开放’为名,将艺术史丛书定位为‘打通中西、连接专业与大众’的枢纽,一下子打破了学科边界。”

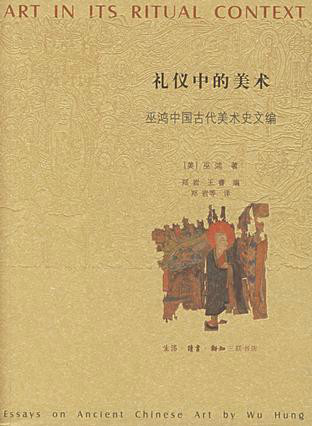

尹吉男认为,2005年,巫鸿的《礼仪中的美术》作为丛书首部著作出版,标志着中国艺术史出版进入新纪元。“后来让我写个题词,我只写了四个字‘继续开放’。这个“开放”有两层意思:一个是对世界的开放,另一个是对学科开放。不要死守原来‘小美术’的概念,要跟文史哲等其他的社会科学,包括自然科学之间打通。只有开放的学术才有活力,这个活力是未来发展的动能,否则什么都没有。”

“一套丛书既启迪学术,又能够启蒙大众,这在学术和商业出版泾渭分明的美国不太可能,在学术越来越专业化和体制化的当下中国也不太可能。但是,倒退二十多年,这种跨界和跨学科的辐射力和影响力正是我们三联人文学术出版的追求和风格所在。”三联书店副总编辑冯金红在发言时认为,“开放的艺术史”丛书已经超越了一个局地的学科反射,可以折射这二三十年全球性社会和文化思潮的快速变迁,也是新世纪以来中国人文学术整体生态和发展模式的一个缩影。

《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》 [美] 巫鸿 著 郑岩 王睿 编;郑岩 等译

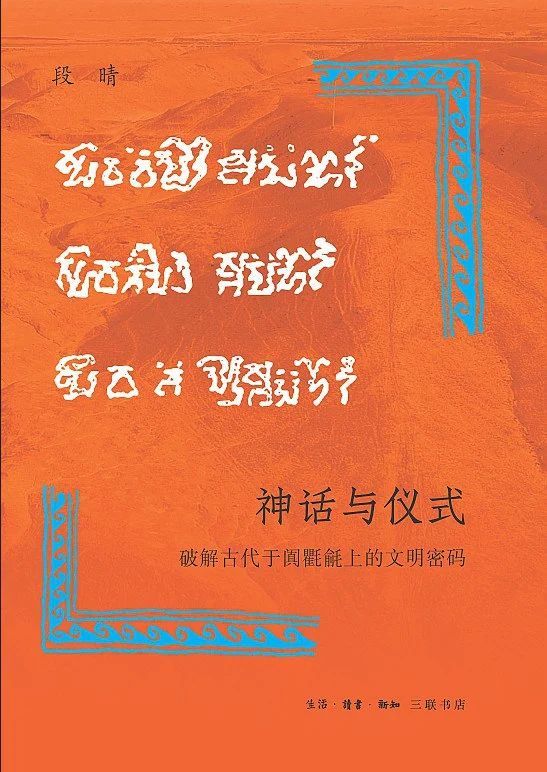

丛书编辑杨乐用数据介绍,20年出版24种图书(19种译介、5种原创),累计重印130余次,总销量超35万册。巫鸿的《武梁祠》《傅山的世界》等著作至今持续加印,豆瓣评分均超8.5分。在学术出版与大众阅读的博弈中,丛书罕见地实现了平衡——首印5000册的《礼仪中的美术》一月售罄,而缪哲《从灵光殿到武梁祠》、段晴《神话与仪式》等原创作品亦跻身畅销TOP5。

三联读者信箱显示赖星睿研究生期间的校内宿舍,“开放的艺术史”丛书长期居于核心位置

“我们曾收到读者来信,说在图书馆看到原版《石涛》售价惊人,而丛书版本让学生也能拥有自己的学术书架。”杨乐在论坛上展示了读者反馈,其中设计专业学生提到“通过丛书理解青铜器纹样”、普通读者感慨“图文比例让人读懂艺术史”,印证了出版对公众美育的渗透。

丛书“重构了艺术史的方法论”

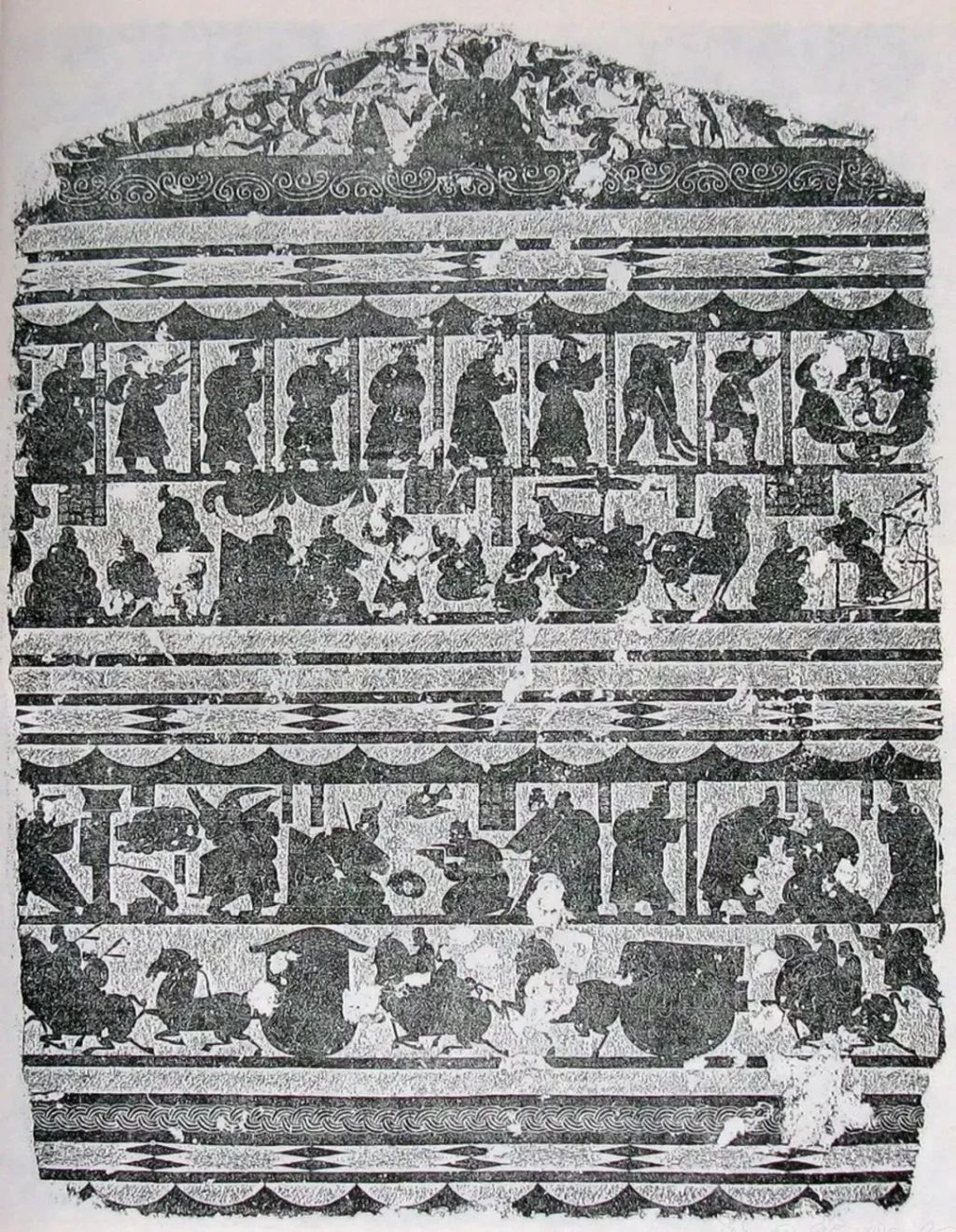

在嘉宾发言环节,北京大学艺术学院教授郑岩以巫鸿研究为例,指出丛书最显著的贡献是“重构了艺术史的方法论”。他提到,巫鸿将墓葬视为“整体性艺术作品”,通过考古材料与视觉分析的结合,突破了传统绘画史的局限,“让汉唐美术史从‘填空式研究’转向对历史语境的整体还原”,这种思路深刻影响了一代学者对考古材料的运用方式。

东汉武梁祠西壁画像石刻拓片 山东省武氏祠文物保管所藏

中国艺术研究院美术研究所副所长杭春晓则聚焦“艺术史的思想史转向”,认为丛书引介的海外研究(如英国牛津大学艺术史系讲座教授柯律格《雅债》对文徵明社交网络的解析)打破了“杰作崇拜”,“让艺术史从对风格的孤立讨论,转向对视觉事件背后思想认知的挖掘”。这种视角的转变,促使学界重新审视艺术与社会、观念的深层关联。

柯律格教授致丛书编辑信

中央美术学院人文学院副院长黄小峰以柯律格的研究为切入点,强调丛书推动了“物质文化与视觉文化的融合”。他谈到,《长物》《雅债》等著作将器物、图像置于社会史框架下分析,“让我们意识到,一张画、一件家具不仅是审美对象,更是社会关系的载体”,这种认知已成为当前艺术史研究的主流思路。

跨学科视野的拓展也是学者们的共同感受。北京大学艺术学院研究员祝帅指出,丛书区别于其他汉学译介的关键,在于其“文化普遍主义视野”——将中国艺术史视为世界艺术史的有机部分,而非孤立的“区域研究”,这为中外学术对话提供了平等的坐标。

针对艺术史逐渐成为“显学”的趋势,学者们既肯定学科热度带来的活力,也警惕“俗化”风险。《美术观察》副主编缑梦媛提到,当前研究需避免“方法模仿而问题空泛”,应像丛书早期著作那样,“在跨学科中保持对核心问题的深耕”。这种对学术严谨性的坚守,成为学界的一致诉求。

《神话与仪式破解——古代于阗氍毹上的文明密码》 段晴 著 2022年,精装

丛书的原创探索也已初见成效。2021年起,丛书开启原创系列,郑岩《铁袈裟》对物质遗存的跨学科解读、缪哲《从灵光殿到武梁祠》对早期图像谱系的重梳理、段晴《神话与仪式》对于阗艺术的本土阐释,均展现出从中国材料中提炼问题的自觉。这些作品不再依赖西方理论框架,而是以考古现场、实物感知、理论反思为根基,形成兼具在地性与普遍性的研究路径。

论坛尾声,尹吉男表示丛书下一步的原创征稿将在7月30日正式启动。征稿将继续践行“开放”的理念,以开放的研究视角、开放的读者定位、开放的定价原则,推动、记录中国原创艺术史研究的优秀成果。

- 上一篇:美国一团伙下药性侵、囚禁至少10名儿童,还对他们使用电击项圈

- 下一篇:苏州少儿搏击散打(报名咨询)1891-5555-567:苏州少儿武术搏击散打(报名咨询)1891-5555-567-券业首发!刚刚,国泰海通发布:新一代全AI智能APP灵犀!