苏州少儿散打搏击(报名咨询)1891-5555-567:苏州少儿搏击散打(报名咨询)1891-5555-567-巴黎的梵音东风:第三届“人类的竞争与互鉴互补”旭日年度论坛散策

- 2025-07-25 10:14:57

- 2

松开扶手,走下摇摇晃晃的电车,越过写着“Avenue de France”的站台,迎面走向巴黎十三区初升的旭日。西装革履的法国上班族擦肩而过,身旁自行车道上链条摩擦声混杂着风声呼啸,穿越几段窄小的人行横道后,我走入了这条安静的小巷。一面红色的砖墙逐渐映入眼帘,上书Inalco六个字母,周围环绕着用汉文、梵文、俄文等九种书写系统表记的“文化”一词,而那无视任何人为界限,平等照耀着这片大地的阳光,也正透过行道树的绿叶,在墙上投下斑驳的光影。

法国国立东方语言文化学院图书馆外墙

法国国立东方语言文化学院图书馆门牌

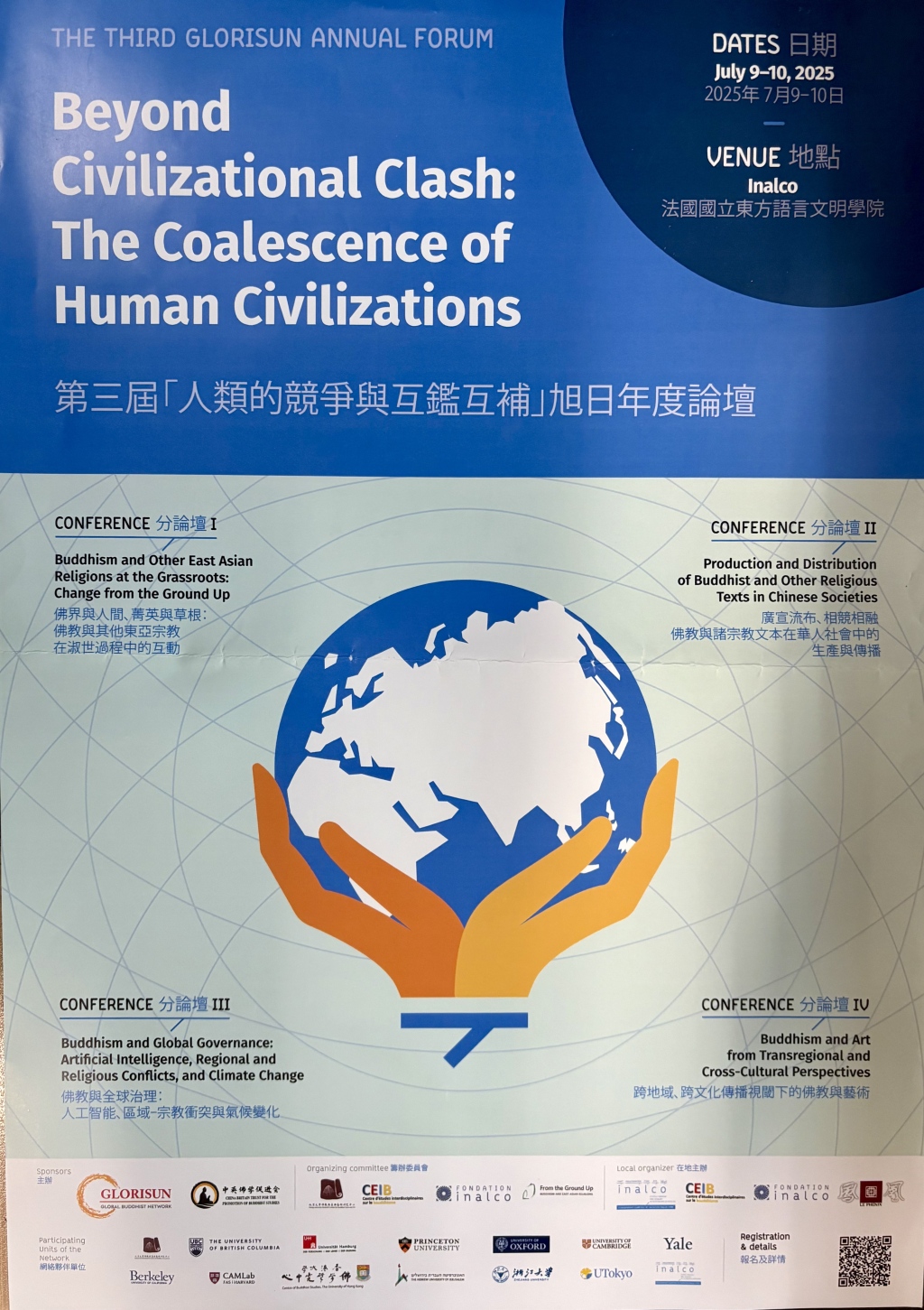

这里就是欧洲东方学研究的重镇,法国国立东方语言文化学院(Institut National des Langues et Civilisations Orientales),儒莲(Stanislas Aignan Julien)、沙畹(Édouard Émmannuel Chavannes)、伯希和(Paul Eugène Pelliot)、葛兰言(Marcel Granet)、戴密微(Paul Demiéville)等法国知名汉学家都曾在此学习任教。在众多前贤的身后,新的浪潮正在涌动。我轻轻推开玻璃门,与掌握六门语言的保安道声早安,迈入了这座并不高大的建筑物。一张海报在我的视野中逐步扩大,直至占据了我的全部注意力,这便是我此行的目的地:第三届“人类的竞争与互鉴互补”旭日年度论坛的会场。

第三届旭日年度论坛海报

本文作者与导师童岭教授在报到处

此次论坛由香港旭日慈善基金与中英佛学促进会赞助,旭日全球佛教研究网络协办,于2025年7月9日-10日在法国国立东方语言文明学院举行。论坛邀请了来自十余个国家、数十个研究机构的百余名研究者,共分为“佛界与人间、菁英与草根:佛教与其他东亚宗教在淑世过程中的互动”“广宣流布、相竞相融:佛教与诸宗教文本在华人社会中的生产与传播”“佛教与全球治理:人工智能、区域-宗教冲突与气候变化”与“跨地域、跨文化传播视阈下的佛教与艺术”四大分论坛。论坛虽以佛教研究为中心,然各篇论文主题亦不限于此,还囊括了道教、基督教、民间信仰等其他宗教研究,乃至更广泛的政治史、文化史的探索。除了邀请德高望重的前辈学者外,论坛还为三十名硕博生与青年教师提供了宝贵的参会与发表机会(乃至旅行补贴)。既非信徒,又非专门宗教研究者的我也正是乘着这阵东风,以一个“槛外人”的视角躬逢胜饯。

余曦教授在开幕式致辞

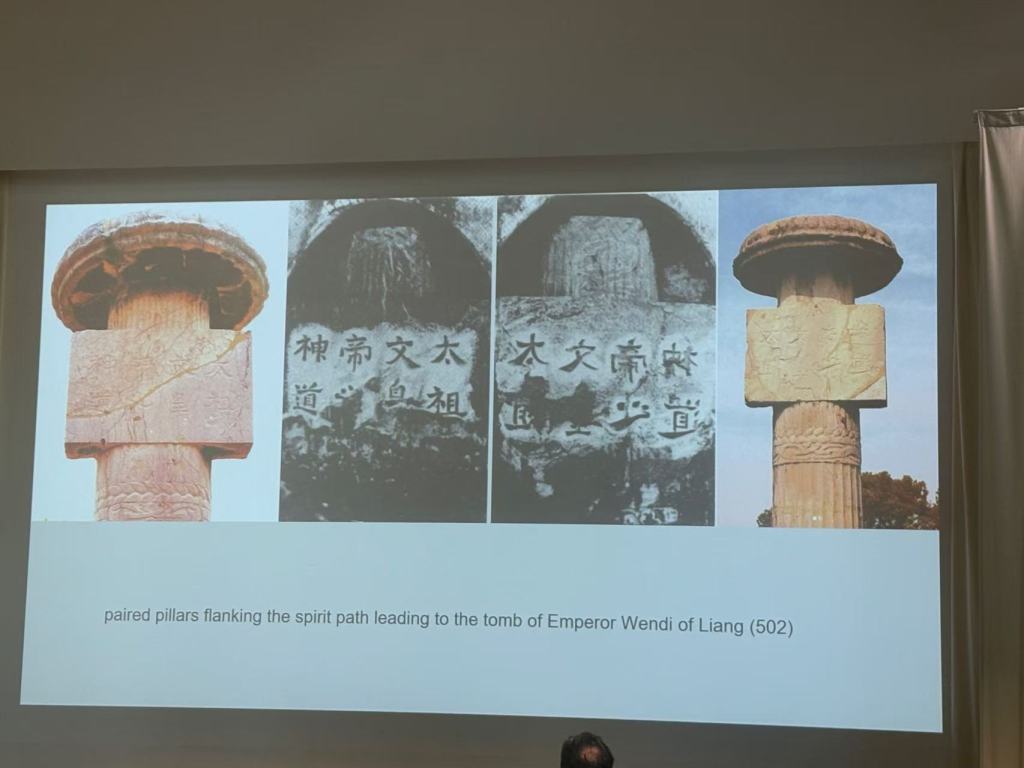

开幕式上,法国国立东方语言文明学院现任院长余曦(Jean-François Huchet)首先致辞,介绍了该院二百余年的研究历史,欢迎世界各地的学者来到此地。随后,陈金华教授代旭日慈善基金会创建者杨钊博士(Dr. Charles Yeung)致辞,杨钊博士追忆基金会二十余年的历程,指出在当下变幻的国际环境中,“我们的思想和行动不仅关乎个人,也在无形中参与着整体人类命运的编织”,这种对“人类命运”的关切也体现在了各分论坛的主题设置之中。在此后的主旨报告中,巴瑞特(T. H. Barrett)、田海(Barend ter Haar)、志贺市子与汪悦进(Eugene Wang)四位教授代表四个分论坛各自发言,其中伦敦大学亚非学院的巴瑞特教授为我们展现了历史上佛教与全球治理的关系,作为具有跨国、跨文化性质的宗教,佛教也是政府推行教化、将政治权力转化为文化权力的重要手段,对当代佛教现实意义的思考也灌注其中。这种现实关照在巴瑞特教授的文字中并不鲜见,如其《唐代道教》(曾维加译,齐鲁书社,2012年)一书聚焦唐代道教与帝国政治体系的互动关系,他为费子智(Charles P. Fitzgerald)《天之子李世民》中译本(童岭译,社会科学文献出版社,2022年)写作的推荐辞中也特别提到,“他(费子智)让英语世界的读者开始把中国当成反对法西斯主义的盟友”,而我也曾将此书的法译本序言翻译为中文。在哈佛大学汪悦进教授(Eugene Y. Wang)的演讲中,我意外捕捉到了几张熟悉的图片——正是七年前我随导师童岭教授在镇江丹阳考察过的梁文帝萧顺之建陵的神道柱柱额,以其“反文左书”而知名。会后与汪教授交谈时得知,他果然是镇江本地人。

汪悦进教授展示的图片

主旨报告结束后,四个分论坛同时进行,参会者们可以自由选择感兴趣的会场。在两天的时间里,我辗转七个场次,学习了二十余位老师的报告,也深深感受到了当下宗教研究的三个趋向。

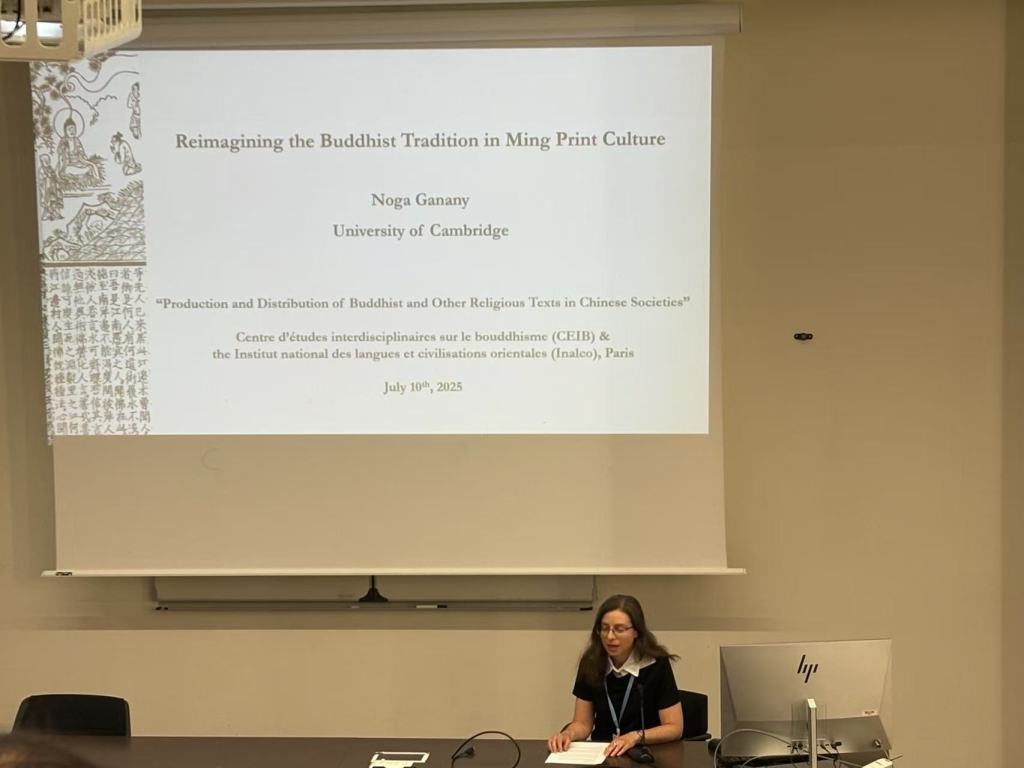

其一为数字化与“晚期转向”。CBETA电子佛典集成等数据库已得到广泛运用,而新的更加专门化的数据库也正在生长。法国高等研究实践学院(EPHE)的高万桑(Vincent Goossaert)教授在报告中分享了他组织建立的CRTA宗教书籍规范索引数据库,目前已收录近5000种传统藏经之外的宗教文献,主要涵盖1550年至1940年的时段,每一项条目都包含了出版地、出版年、相关人物、序跋、注释、有关书刊等信息,可谓颇利学者。他还展示了利用该数据库对晚清宗教印刷文化展开定量研究的方法,如输入“北京”进行检索,即可发现出版市场的盛衰趋势与特定出版商的此起彼落等。由于晚明以来出版业相关资料较之前代有了明显的增长,故量化研究的兴起或许也伴随着宗教研究的“晚期转向”,即对此前较少受重视的明清乃至民国时期材料的关注。如英国剑桥大学教授高诺佳(Noga Ganany)关注十五世纪以来不断出版的通俗佛教史书《释氏源流》,此书采用上图下文的形式、多色套印的技术乃至融汇儒道的叙事,迎合了明代读者的文化和宗教兴趣;高万桑的博士生郑麒骏就利用广告、海报、营销手册、内部信函、公司账簿和法庭记录等档案材料,讨论了上海的三友实业社如何在20世纪30年代“跨界”印制和发行各种宗教和道德书籍。

高诺佳教授的报告

其二为跨文化与物质文化研究。本次论坛汇集了不同国籍、不同学术背景、不同信仰的诸多学者,人物、文本、图像、器物乃至信仰的跨文化流动自然成为讨论的核心议题。其中美国伊隆大学赢野(Pamela D. Winfield)老师的分享令我印象尤为深刻。学界普遍承认,随着公元前三世纪希腊文化东传,希腊英雄赫拉克勒斯逐步转化为佛教的护法神金刚手菩萨,赢野则认为这种影响是双向的,金刚手菩萨(或者“仁王”)的形象在15世纪30年代起经由郑和远航、奥斯曼帝国崛起、威尼斯贸易网的建立等事件,重新进入了希腊罗马文化圈,其图像证据便是意大利乌菲兹美术馆收藏的米开朗基罗于1525年创作的著名画作《被诅咒的灵魂》(l’anima dannata)。赢野通过紧锁的眉头,露出的牙齿,张开的嘴巴,向左的怒视,以及在强健躯干后飘扬的披风等特征,将这幅画作与东亚世界的金刚手菩萨间建立起了关联,借此说明文艺复兴时期的“东方迷恋”。

米开朗基罗《被诅咒的灵魂》

奈良东大寺南大门金刚力士像

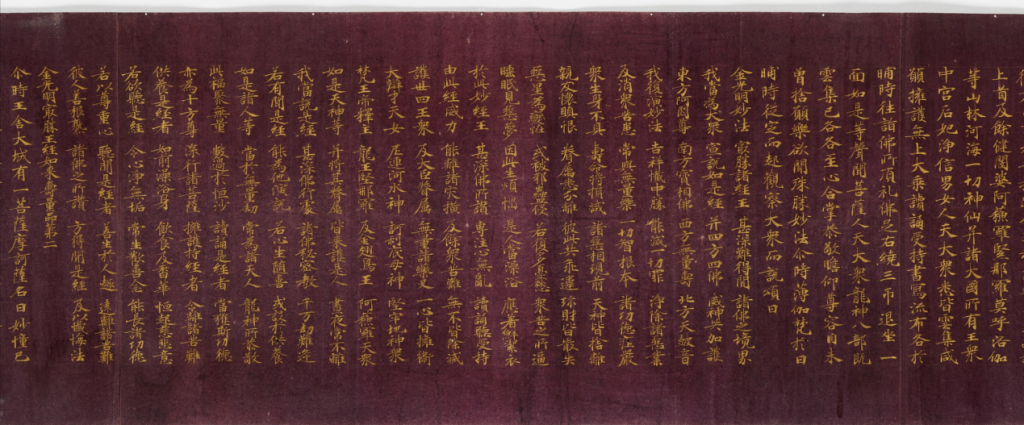

除了“中-西”视角外,更多学者将目光投向东亚世界内部的物质文化交流。浙江大学谢继胜教授讨论了九世纪以来逐渐兴起的瓷青纸泥金字写经潮流,为我们展示了中国、日本与朝鲜半岛制作的大量精美的泥金写经,认为这一潮流本质上是作为书写的形式对印刷术发展的回应。河南大学的李巍老师关注中日祈雨龙王图像的影响与流变,而浙江大学的张美侨博士则结合日本的正仓院文物,发掘出了“经帙”这一鲜受关注的物质形式中蕴藏的文化意蕴。我也被主办方安排在分论坛四报告,分享了相传由邺城铜雀台瓦改制而成的“铜雀砚”在日本中世禅林的流传脉络与背后的文化趣向,尝试分析了五山禅僧对这件教外器物如此痴迷的原因。

紫纸金字金光明最胜王经奈良时代(8 世纪) ,奈良国立博物馆

其三为对传统认知的“翻案”。如今被视为“常识”的许多观念其实都经历了后世的遮蔽与改造,意识到这一点后,越来越多的学者开始寻找蒙在特定时代文化之纱背后的,更为原始的历史样貌。普林斯顿大学的田安(Anna M. Shields)教授延续了美国汉学界“解构-重构”的研究传统,指出了《文苑英华》编纂者们的佛、道二教背景,认为宋代文学品位的道学转向导致了《文苑英华》中关于宗教场所、人物和活动的唐代文献被忽视,而正是这些文献为我们提供了重新审视唐代文学史的重要视角。美国堪萨斯州立大学的佛尔崆(Jessica Marie Falcone)教授也通过辨析美国收藏家与博物馆对将佛像与日本弁财天神像误认为观音像的事实,指出在日本及西方社会中广泛存在着对观世音菩萨性别的错误认知及其后果。童岭教授《突厥阿史那皇后入御前后的北周佛教史——“周武法难”的新考察》则对“周武法难”这一尽人皆知事件的背景进行了重构,认为传统上“张宾、卫元嵩上书废法导致灭佛”这一逻辑过于单薄,灭佛事件乃是周武帝全盘规划的一个组成部分,应结合周武帝与宇文护的斗争、突厥阿史那皇后的入御等事件进行分析,而“周武法难”本身也是中国佛学摆脱六朝佛教牢笼的重要契机。童老师风趣的PPT也常引得听众会心一笑,或许这也是对学术报告的一种“重构”?

童岭教授的报告与评议

在密集的学术报告与评议之后,与会学者们一齐乘坐地铁前往巴黎市中心第七区的法国国立东方语言文化学院本部参加闭幕式。汲喆教授、汪悦进教授等学者致闭幕辞,加拿大英属哥伦比亚大学的陈金华教授做了总结发言,他反复提及旭日慈善基金会为佛教研究做出的重大贡献,认为这无疑会产生“good Karma”(善业)。随后,我们来到被浅黄色墙面与灰色墙砖包围,有着二百余年历史的天井中央,开始了今晚的鸡尾酒会。七月的巴黎日落极晚,我们举起跃动着香槟酒液的高脚杯,看着方形天空中轮廓分明的云彩飘过,斜阳为云朵染上一丝绯红,也照亮了庭院中法国东方学家萨西(Silvestre de Sacy)雕像的侧脸。

法国国立东方语言文化学院的中庭

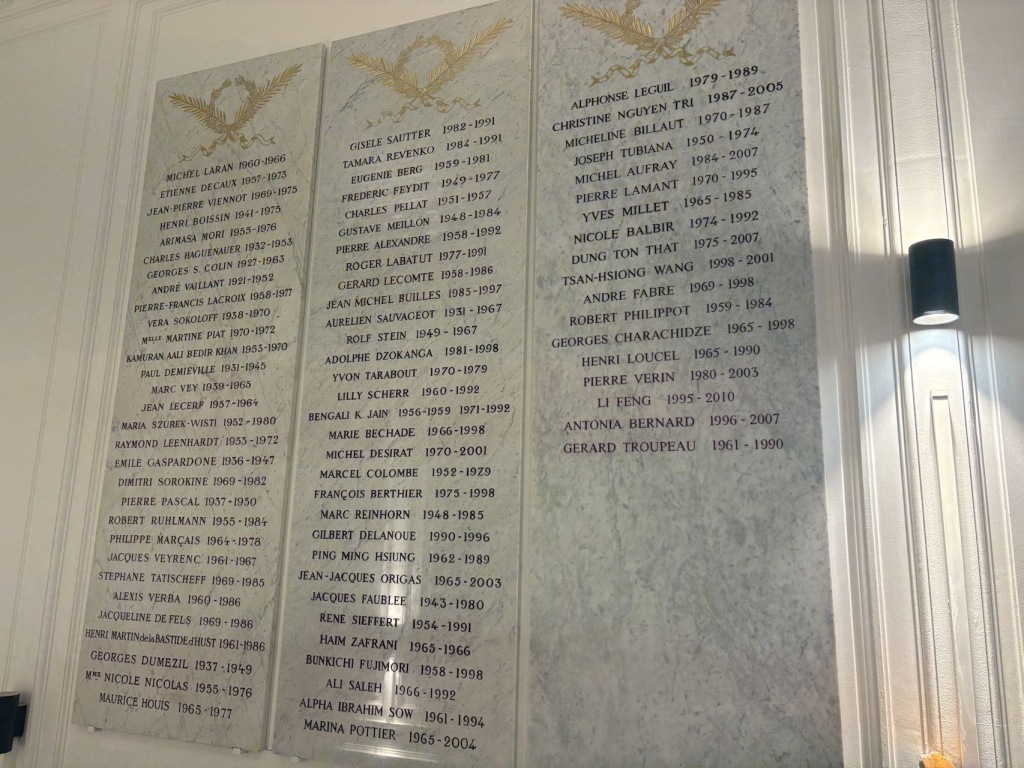

在觥筹交错之余,我还和几个朋友溜进楼内参观,发现楼道的两侧排列着六块大理石板,其上镌刻着众多著名学者在此地任职的时间,匆匆一观,戴密微等汉学家的姓名赫然在列。除了这些名家之外,东方语言文化学院的其他学生也有自己的留名方式,闭幕式会场的椅子后方同样粘贴着一些普通求学者的姓名牌,我看到了一位名叫Elisabeth Théret-Whitelaw的学生,其于1983年毕业,主攻的正是中国研究。虽然未能检索到这位学生此后在学界的活动,但我也衷心希望她/他能一直保持对中国的热情与兴趣。

法国国立东方语言文化学院楼道间的姓名板

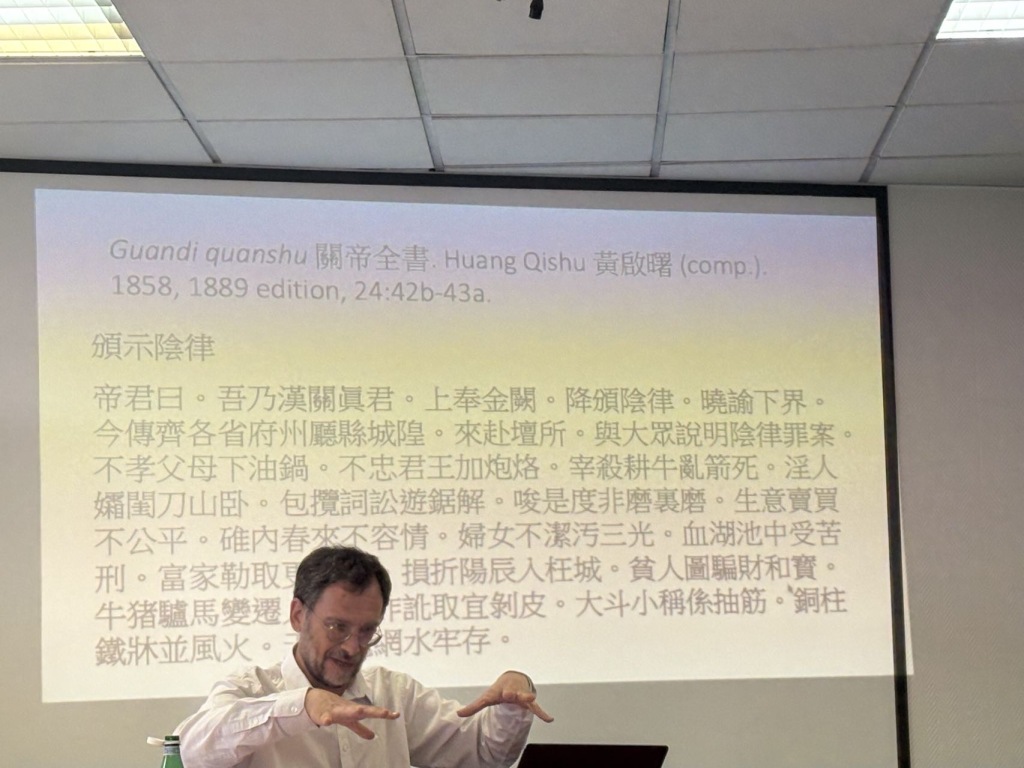

闭幕式远非此次巴黎之行的终点。除了论坛的报告者外,我同时也是第八届旭日国际佛学菁英班的一名学员。这届菁英班中汇集了不同国籍、不同教育背景的三十名硕博生以及年轻学者,在旭日论坛举行的前后开展为期六天的授课,由高万桑、汲喆、陈金华、邬瑞可、田安、高诺佳等与会学者讲授系列课程,老师们的研究成果与心得也不再受到论坛中十五分钟的限制,得以完整而充分地呈现在我们面前。如高万桑教授讲述的宗教文本装帧形式与其用途的关联、近代中国宗教出版商业模式的变迁、清代江南的扶乩文人群体等课题都令我耳目一新,他还特意提醒我们,在处理宗教文本的引文时,需要明确标注所引的是写本、刻本还是现代点校本,是亲眼见到实物、看到影印本还是看到数字化的图像,遵守这种学术规范才能避免读者可能的误解和疑问。陈金华教授利用“场域”理论分析八世纪嵩山会善寺戒坛之修构,认为这标志着佛教圣地观念由西天竺之原始中心,逐渐向东亚转移的历史性转折,体现了戒律法统由印度之“佛陀故地”向中土之“法化中原”递移的神圣转换。这种对中国佛教“边地情结”的化解,也让我回想起陈金华老师在《佛教与中外交流》中关于东亚诸国佛教中五台山信仰之作用的精彩论述。

高万桑老师的课程

在7月13日的闭营仪式上,高万桑老师叮嘱我们,在资料检索空前便利的数字化时代,依然来到图书馆,不抱任何目的地走走逛逛,等待自己与感兴趣的书籍意外相遇,这样才能保持视野的开阔,不限于研究对象的狭小一隅。清华大学的圣凯教授也提醒大家,我们生活在一个国际交流迅捷的幸运时代,应珍惜这样的游学机会,为将来的学问培养世界视野。随后的才艺展示环节中,中国学生的梵文诗朗诵、德国学生的民谣弹唱与以色列学生的太极拳表演纷至沓来,临时组建的粤语合唱《死性不改》则将气氛推向了高潮,大家纷纷打开手机闪光灯为他们打着节拍,本届菁英班就在这室内的满天繁星中,在凝聚着人生五蕴之苦的歌声中,在这多元和谐如乌托邦的气氛中,落下了帷幕。

第八届旭日国际佛学菁英班学员合影

当然,参访和淘书也是线下参会必须体验的环节。我在去年年底翻阅了法国年鉴学派代表人物费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel,1902-1985)的《地中海与菲利普二世的地中海世界》与《十五到十八世纪的物质文明、经济和资本主义》两部巨著,深感其“二十世纪最伟大的历史学家”之称绝非浪得虚名。他曾担任法国高等研究实践学院第六部的主任,此部现已独立为社会科学高等学院(EHESS),此次我也专门前去探访,发现大楼四周已尽数被无家可归者占据,连大门的扶手上都晾满了他们的衣物,不知布罗代尔见到此景,是否会将其归入当代欧洲的“物质文明”之列。

法国社会科学高等学院大门

布罗代尔葬于著名的拉雪兹神父公墓中,但与王尔德(Oscar Wilde)、肖邦(F.F.Chopin)乃至其附近的布尔迪厄(Pierre Bourdieu)相比,布罗代尔之墓可谓相当朴素且冷清,没有鲜花,只有姓名上方铺满的落叶,真可谓寂寞身后事。其墓碑上除了交叉的直线与曲线外别无他物,这两根线酷似坐标系的X轴与变化曲线,或许象征着他对计量史学方法的应用。

布罗代尔墓

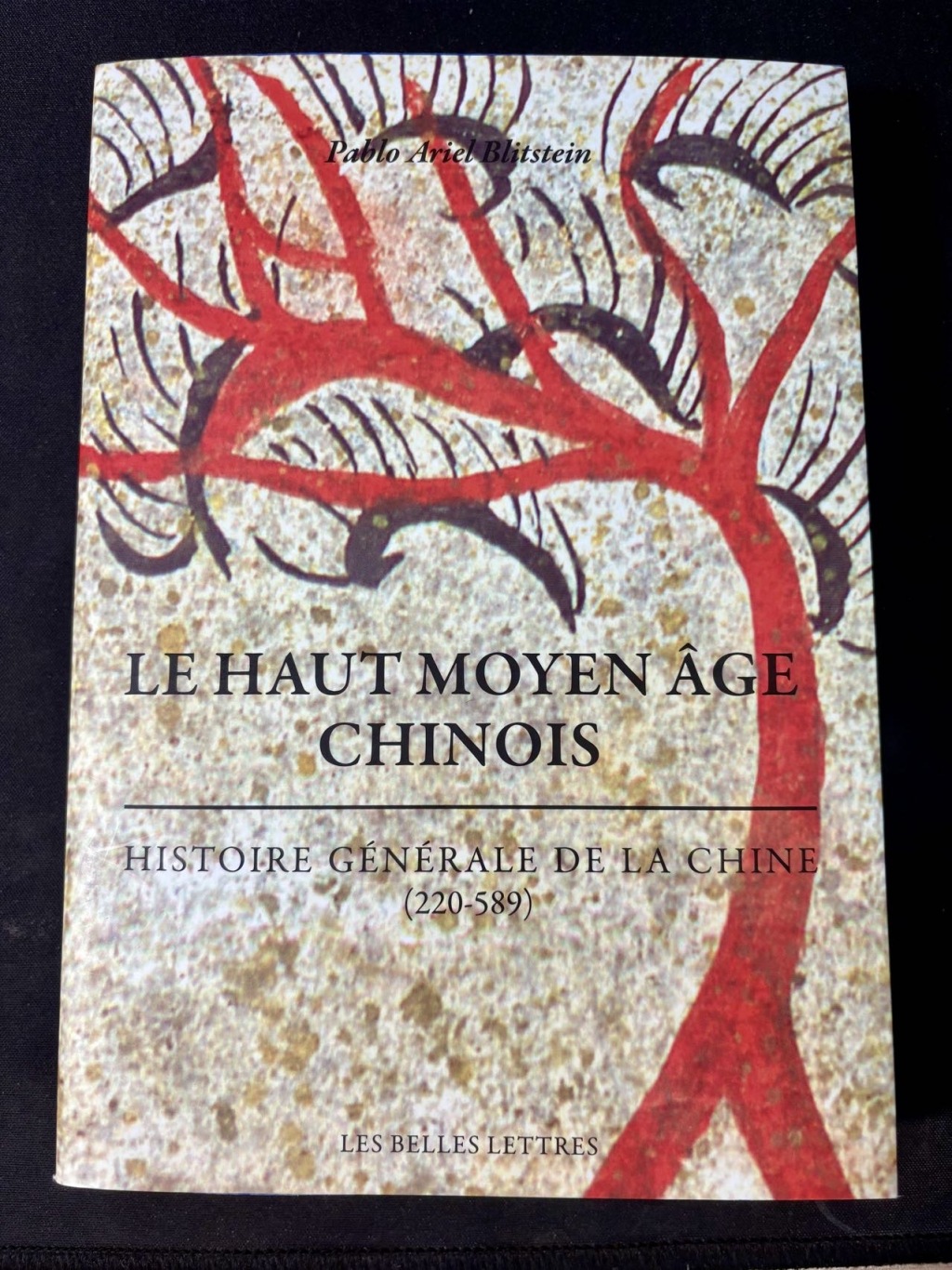

我与年鉴学派的缘分尚不止于此。在法国著名的吉尔伯特书店闲逛之时,我在“中国历史”的书架上偶遇了阿根廷学者石保罗(Pablo A.Blitstein)的法文著作Le haut Moyen Age chinois(《魏晋南北朝》)。石保罗是国立东方语言文化学院的博士,现任社会科学高等学院的助理教授,位于法国汉学与年鉴学派两大学术脉络的交汇点,其《文者国之华:中国五至六世纪的文人知识与皇家权力》已有中译本,收入南京大学六朝研究所书系中。这部《魏晋南北朝》作为法国国家科学研究中心研究员邵三德(Damien Chaussende)主编的十卷本《中国通史》的一部分于2024年出版。

石保罗的《魏晋南北朝》

作者借用布罗代尔的“长时段”(La longue durée)理论,认为我们的历史是长期过程的一部分,魏晋南北朝时代的某些趋势,将对后续的整个历史——直至我们今天所知的中国——产生持久的影响,他举出的实例中就包含了“佛教中国化”与“排佛”的传统。这种观念与初代年鉴史家马克·布洛赫(Marc Bloch)之语一脉相承:“那些广泛而持久的发展所造成的强烈震荡完全可能是自古及今的”,可谓宗教研究乃至历史研究本身现世价值的绝佳注脚。

学习老师们的研究成果和治学心得,与相识未久却倾盖如故的友人们挥斥方遒,穿梭在会场、教室、博物馆与书店之间,在享用完精神食粮后再寻觅一家小店,辘辘告慰饥肠……逐渐变得理所应当的生活节奏,终究迎来了尽头。

与导师童岭教授和友人们在街角的餐馆举杯

尽管有着国籍、学术背景、年龄或是个人信仰的差异,但论坛与菁英班的参与者们都秉持着“和而不同”的信条,在这一栋并不高大的建筑物中,构筑起了真正的学术共同体,一个短暂的“乌托邦”。

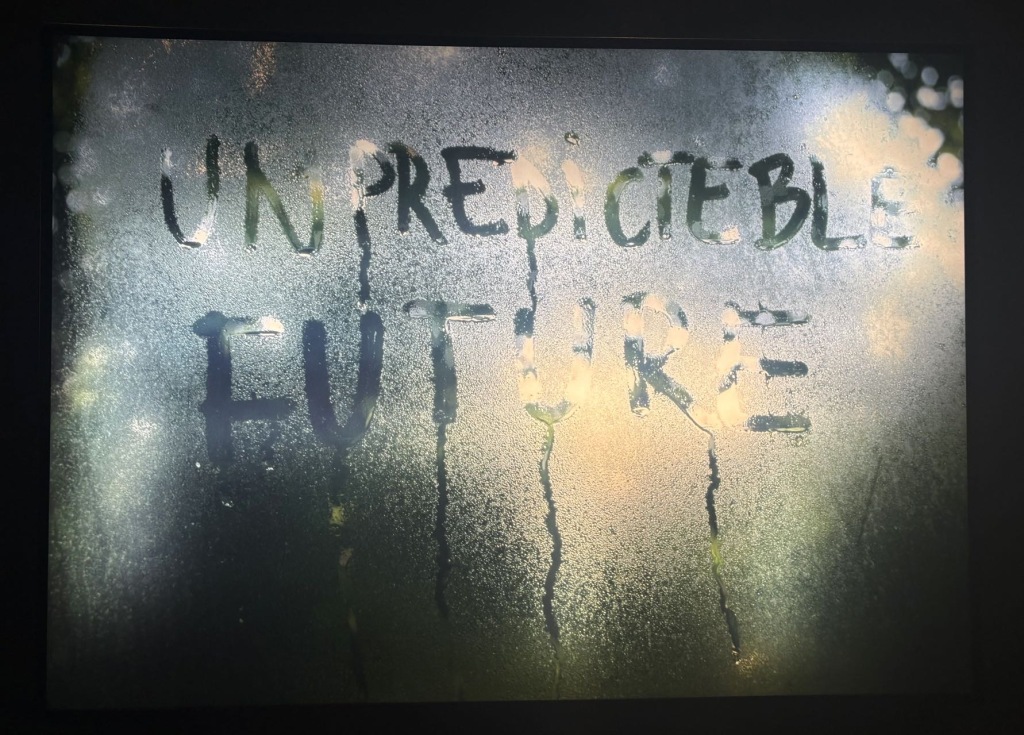

塞纳河畔的橘园美术馆中,陈列着一幅并不起眼的摄影作品。在一面沾满水雾的玻璃上,有人用手指写下了“Unpredictable Future”(无法预测的未来)两个单词,仿佛未来正如这随时会蒸发的露水一般,一眨眼就会消逝无踪。

橘园美术馆展品

佛陀曰无常,诗人歌薤露。在这个单边主义、自我中心论调愈发甚嚣尘上的世界,巴黎七月的这个迷你乌托邦也许很快就会隐入尘烟。不过,露水消散后,旭日自然会升起。当和煦的阳光普照大地时,无论说着何种语言的人们,都将平等地感受着它的温暖,人类的命运,也终将如因陀罗之网般紧紧联结在一起。

巴黎街景

- 上一篇:苏州少儿搏击散打(报名咨询)1891-5555-567:苏州少儿散打(报名咨询)1891-5555-567-吉林省松原市委书记李晓杰调任吉林省审计厅党组书记

- 下一篇:苏州少儿搏击武术散打(报名咨询)1891-5555-567:苏州少儿散打搏击(报名咨询)1891-5555-567-上报集团党委书记、社长李芸:走出舒适区,勇闯“新大陆”