苏州少儿搏击武术散打(报名咨询)1891-5555-567:苏州少儿散打搏击(报名咨询)1891-5555-567-王犁评《观念转捩与图式变换》|重塑新时代美术的微观叙事

- 2025-07-25 11:07:20

- 2

《观念转捩与图式变换:杭州美术研究(1949-1957)》,潘欣信著,浙江大学出版社2024年6月出版,310页,80.00元

二十世纪的美术史,既近也远。这不禁让人悬想,《观念转捩与图式变换:杭州美术研究(1949-1957)》一书的背后,作者潘欣信耗费了怎样的心力来努力把握和书写这一特殊年代的美术史。更何况,他聚焦的1949年至1957年这一阶段的杭州美术界,有着十分复杂的历史与时代的背景——多么吸引人的地点,又是多么微妙的时间节点。在此期间,不知发生了多少与美术相关的故事。这让我想到高峥的《接管杭州:城市改造与干部嬗变(1949-1954)》,以及陈建军的《接管旧美术机构:1949年至1956年中国内地公私美术机构的变迁》,两书都留下了令我心动的阅读记忆。而《观念转捩与图式变换》则让我们看到,一个城市、一所学校在时代大变迁中怎样相应地随之变化,由此带来的深远影响又怎样绵延不绝——时至今日,在我所身处的杭州这座城市,昔日的激情与光辉依然有所留存,供人体会、感怀。

二十世纪五十年代,是艺术家面对巨变重新选择、“脱胎换骨”的时间节点。他们的努力,开启了一个延续至今的新的美术传统与审美价值体系。1949年5月杭州解放,从《接管杭州》一书中,我们可以了解到,新生力量接管城市之后,面对城市改造中的各种问题,有着怎样的机动能力,又为之付出了多少努力。而潘欣信更是在《观念转捩与图式变换》中系统梳理了杭州“新”“旧”艺术家的嬗变,尤其关注“新”美术家如何依托组织的力量,对“旧”美术家进行思想改造——一部分从“旧时代”过来的美术家,在时代的要求下,改变了题材、方法、观念与艺术样式,实现向“新”美术家的转变。

该书不仅呈现了时代大变局中美术家努力做出的选择,也刻画了美术家在抛弃原有技术优势之后,不可避免地要承受的代价——创作中的不适感,“机械、生硬、急促地让美术家放弃熟悉的题材与方法,导致1952年前后美术创作的低潮”。1953-1954年,由于年轻一代美术家不断成长起来,加之社会形势逐渐稳定,基于舆论导向与艺术管理的政策需求,组织上也顺应时代做出了调整。于是,在中国画领域,杭州美术界出现了潘韵的新山水、浙派人物画、潘天寿的“雁荡系列”等。这些都是不同知识背景的艺术家为了应对时代发展,经历了自我调整的“阵痛”之后,最终艰难取得的成果。而油画、雕塑领域的现实主义风格,以及版画的江南风情,在“人民艺术观”与专业性要求之间取得了高度统一。一批具有时代特色的艺术作品的诞生,既为美术家赢得了专业尊严,又彰显了“人民立场”,为新中国美术树立了榜样,进而也为这群艺术家在时代潮流中奠定了新的身份地位。

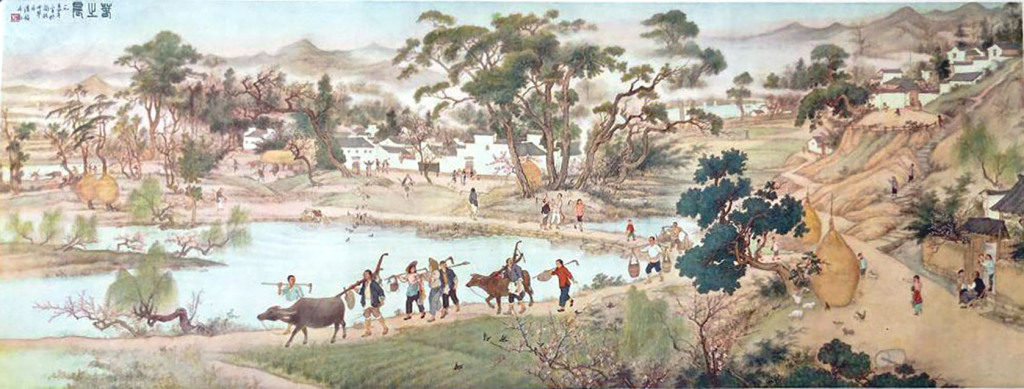

潘韵 ,《春之晨》,1954年 ,纸本工笔设色, 尺寸、藏地不详

潘韵 ,《灵隐 》,纸本工笔设色 ,1954年,尺寸、藏地不详

金浪 《百万雄师渡长江 》,木版年画,34×24cm ,1949年(载《浙江日报》1949年12月1日第4版 、中华全国美协杭州分会主办《新美术》专刊 第1期)

刘天呈 ,《送饭》,油画 ,1953年

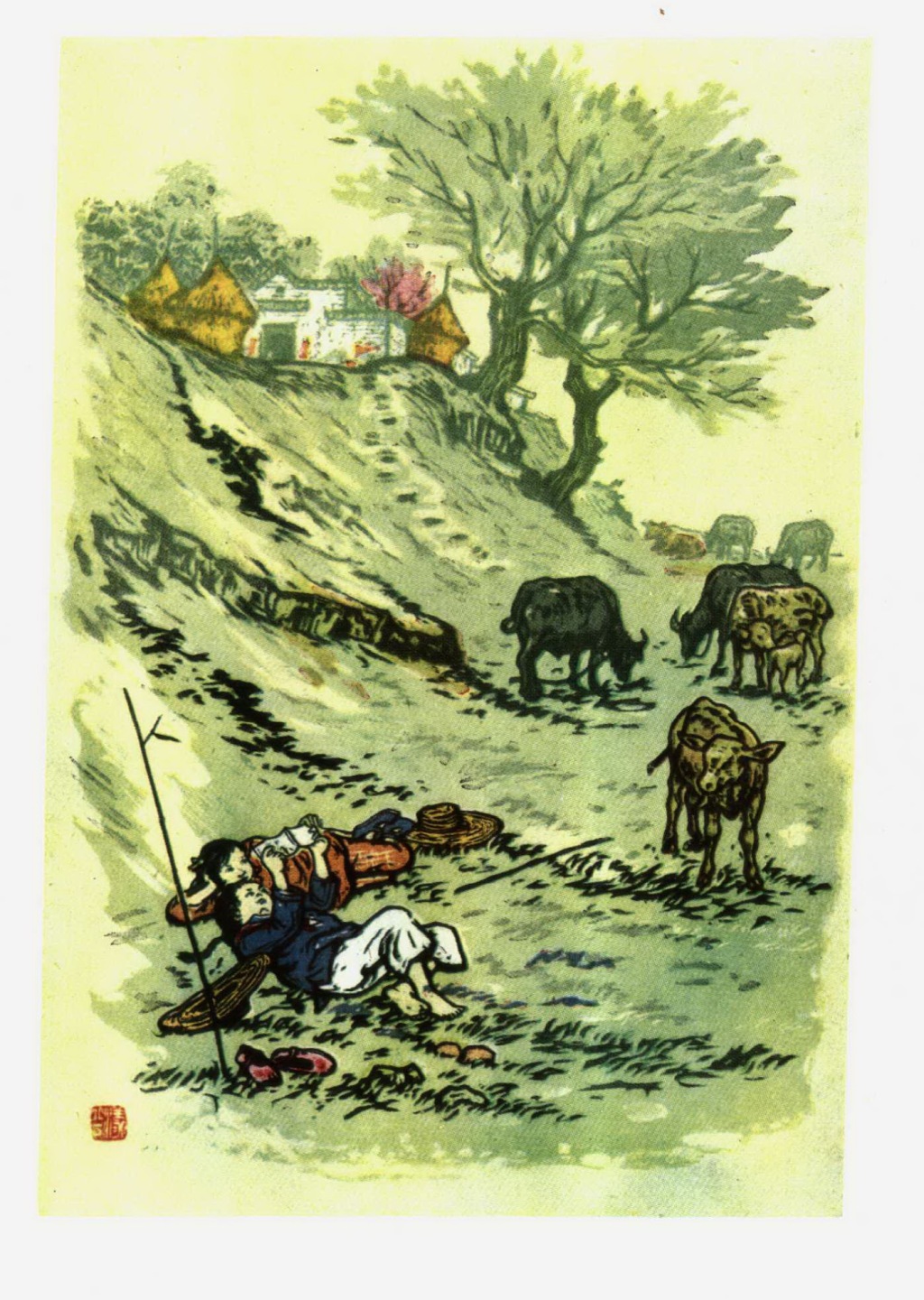

张漾兮 ,《牧歌》,套色版画 ,1957年,尺寸不详

全书共分三个章节:第一章为“新美术初试与新秩序建构”,第二章为“新美术传播与革新实践”,第三章为“新图式与新审美”。如果说前两章关注的是宏观的社会结构性问题,第三章则回到微观的作品图像研究。作者首先从确定二十世纪五十年代都有哪些创作者参与杭州美术事业入手,由这一参与者的角度,探讨他们如何认知时代任务,又如何确立自我身份的认同。具体到二十世纪五十年代初每个时间节点的微观研究中,我们不难看到,这些参与者一方面在动荡之中努力地维持秩序,另一方面也不乏向新政权明确靠近的行动。杭州美术界的艺术观念与形式的改变,不仅源自老解放区美术家们的创作引领和“人民文艺观”的传播,也包括原本在杭美术家的主动探索和积极参与。作者从战时文工团美术的余脉出发,展开对新时代文艺环境变迁的微观叙事,细致描绘了这些艺术家如何在一个城市的具体语境中,共同构建起对“人民美术”的最初想象与实践。有太多今天已经远离一般读者的视野,却在那个时代光耀照人的名字,跃动在此书的字里行间。

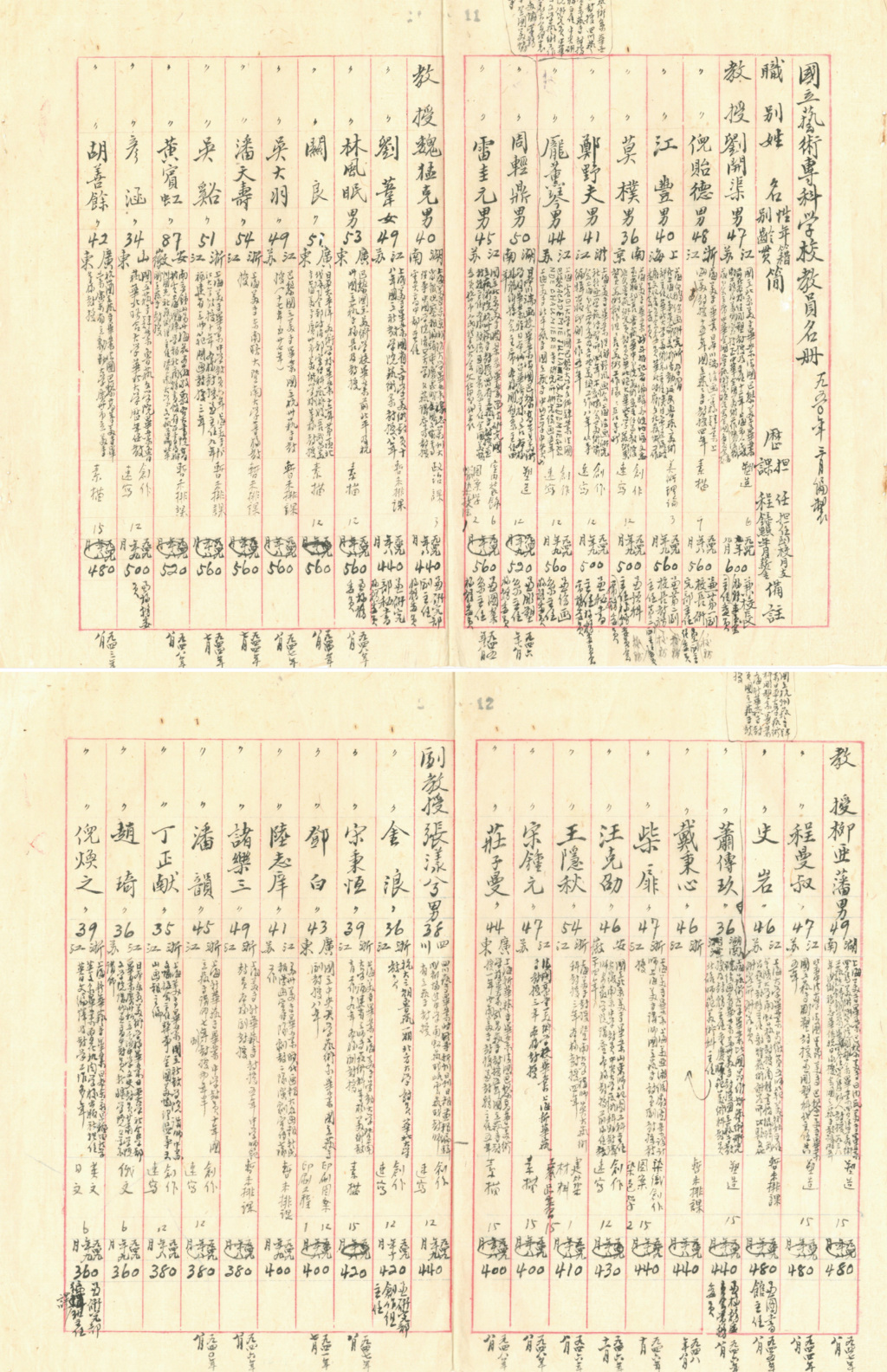

本书详细呈现了杭州美术界秩序初步重整的过程,尤其是军管阶段杭州“艺专”的接管情况。从教师聘任、校产物资清查,到军管期间的人事调整,以及如何应对由此引发的精英意识与新政治秩序之间的冲突,作者梳理出一系列关键节点。与此同时,书中还从第一次全国文代会代表的视角出发,分析了杭州美术界的权力结构与再分配。在新的文艺方针指导下,一个以“文艺工作者”身份为核心的新型城市美术群体逐步形成,实现了从“艺术家”到“文艺工作者”的身份转换与制度性重塑。

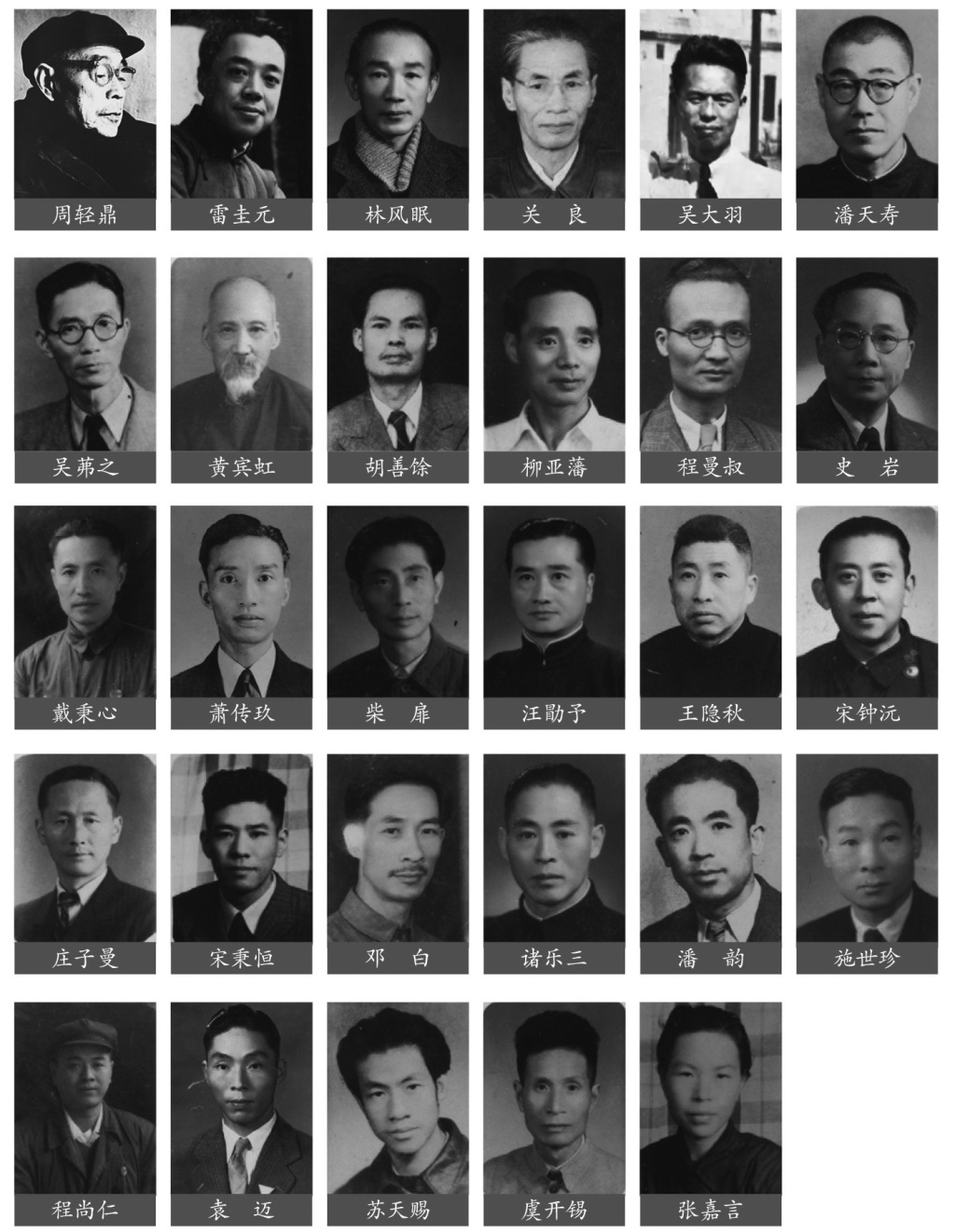

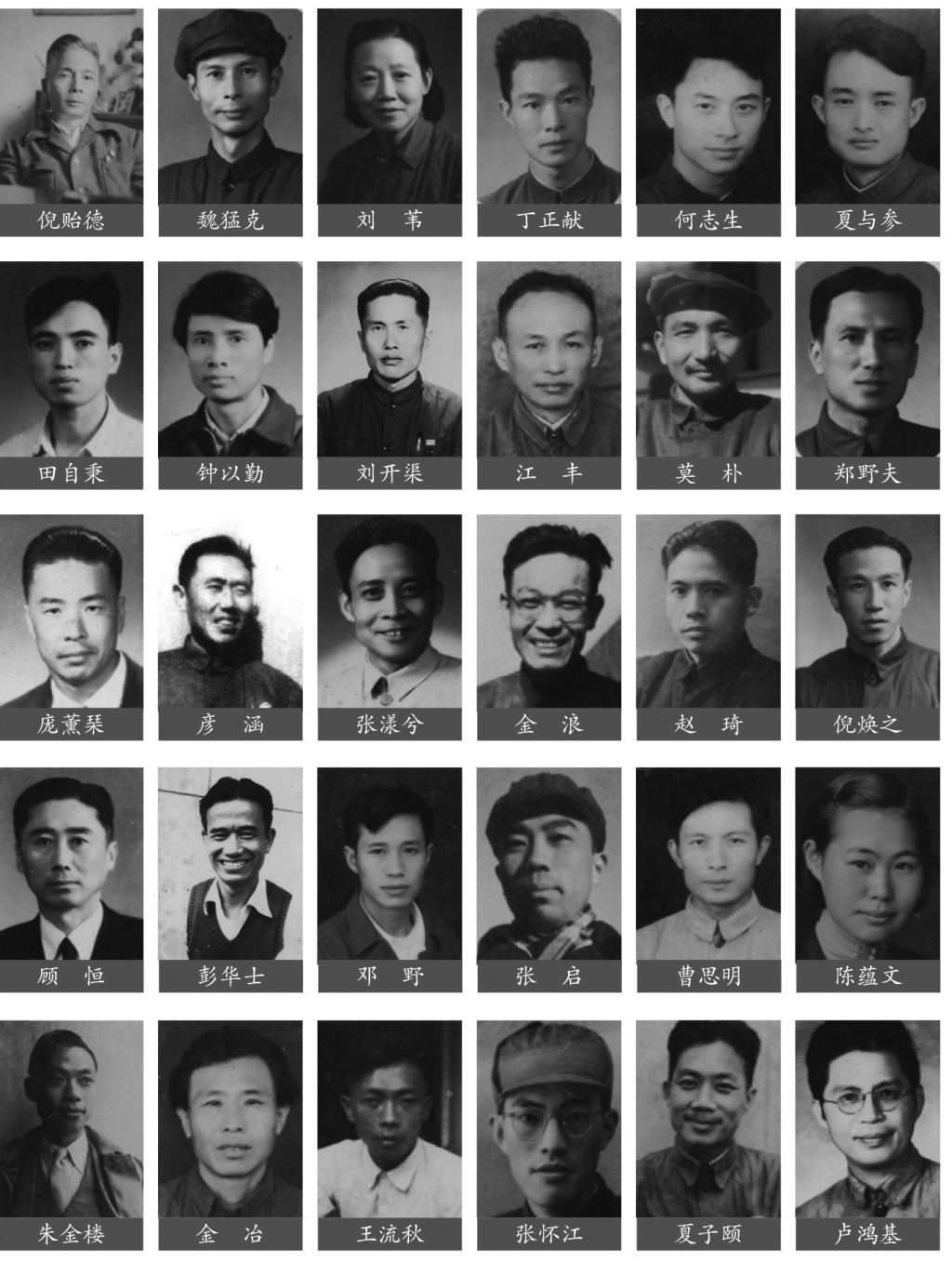

1950年国立艺专教职员工名册

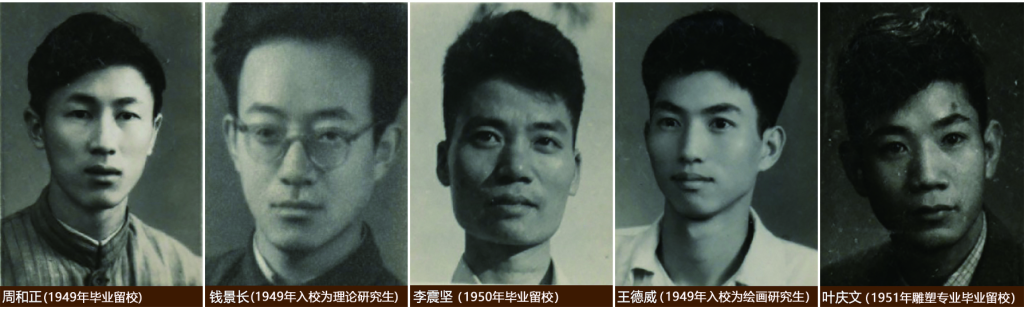

国立艺专1949-1950学年第一学期(1949年下半年)留用的原在校美术专业人员(摄于1950年前后)

国立艺专1949-1950年间新到校的美术专业人员(摄于1950年前后)

国立艺专1949-1951年留用学生(摄于1950年前后)

二十世纪五十年代,新中国文艺管理的核心目标,是培育一种有别于旧时代、契合社会主义新社会的艺术价值认同——通过美术创作塑造以人民大众为主体的精神共同体,进而重构文艺工作者的艺术观念。这一时期,美术界在国家组织力量的强力主导下,完成了艺术观念与表现形式的深刻转型。这并非源于艺术家个体的自主选择,而是由于“新美术”兴起与旧文人画传统式微的双重作用。而第一届全国美展杭州展区的举办、尚未更名为中央美术学院华东分院的前国立艺专复校典礼,以及新年画创作运动等,均体现出从解放区入城担任各级美术机构领导职务的艺术家务求实效的工作姿态。在艺专内部所推行的一系列务实改革措施中,尤以1950学年教学方针的调整最具代表性。中国画教学由此确立了“三为主”的新时代原则,标志着传统教学体系的实质性重构。

作者还特别拈出1953年这一关键时间节点,以之为“革命美术”向“建设美术”转型的标志。从此,艺术创作是否“属于革命”不再是核心问题,取而代之的是如何“服务于革命”。这不仅体现了新民主主义美术向社会主义美术的过渡,也意味着美术舆论的主流由“革命主题”转向“建设主题”。1953年的这场转折,是中国现代美术从“革命中寻求重构”走向“建设中谋求新生”的重要起点。

解放初期,一些看似简单甚至是匆忙制作的领袖像,以及描绘工农形象和劳动画面的美术作品,迅速占领了杭州的城市空间,由此可见,传播新社会的社会形象和执政理念是美术创作的首要任务。随着时代的变化,对拥有一定艺术经历和实践经验的杭州中国画家和油画家而言,他们都面临一个尖锐的问题,这就是在艺术观念和风格样式上都会碰到变和不变的选择。大部分不变的艺术家在时代浪潮中逐渐被边缘化,少数如黄宾虹者,则为统战政策下的特殊个案——在王中秀《黄宾虹年谱》所提供的海量信息中,也能看到老先生在那个时间节点的心理变化。

而到1953年前后,面对逐步稳定的社会,新的要求又摆在管理者的面前。在艺术创作应更多发挥宣教功能成为基本共识的前提下,“专业化”的要求被提上日程。如何创作既遵循传统、具有艺术性,又能为工农兵服务的艺术作品,成为一个摆在中国画家面前的至关重要的问题。正如上文所提及的那样,无论是被誉为浙江“新山水画的先驱”的潘韵访越之后所创作的作品(被誉为新时代美术的精品),再到教学改革中诞生的浙派人物画,以及潘天寿雁荡图式的产生,应该说都是顺应时代的产物。那么,到底什么样的艺术才是为工农兵服务的艺术?由这一困惑出发,经历一系列学理论争和革新措施后,慢慢成为杭州美术主流的,不是来自延安美术传统的木刻、年画或业余美术,也不是中国古典绘画传统的山水花鸟,更不是原来流行于国立艺专的西方现代艺术,而是从中国古典绘画传统发展而来的新人物、新山水,以及包括现实主义(后来又含浪漫主义)的油画、版画、雕塑、连环画等。这一类艺术形式由于能够平衡专业性和功用性,从而占据专业美术舞台的中心位置,而这种平衡达成的共识,也成为二十世纪下半叶整个美术界的主流意识形态。

个体对生命经历的叙述,会成为后来者的一个机会,让我们得以从这些叙述所呈现的时代变化中,真正了解、认识跌宕起伏的二十世纪。《观念转捩与图式变换》一书为我们理解1949年后迅速建立的美术组织体制变革,以及艺术家个体随之而来的身份与观念转变,提供了重要的视角。作者指出,在新的艺术功能要求之下,艺术观念与风格样式发生了深刻变化。而不同艺术家在时代剧变中的选择,也导致了截然不同的命运走向。以一个城市为观察现场,本书呈现了美术体制的重构过程及主流美术观念的形成逻辑,使我们得以追溯其对当下中国美术生态的持续影响。

- 上一篇:苏州少儿散打武术(报名咨询)1891-5555-567:苏州少儿搏击武术散打(报名咨询)1891-5555-567-一周文化讲座|书架上为何会有这些怪东西?

- 下一篇:央广网刘宏鹏:人形机器人和DeepSeek让人们看到了中国数字经济的光明前景