总结合肥新能源产业发展,可以发现土地扩容、产业政策、资本介入,是比较容易被看到的政府所为。但这些因素同样不可忽视:合肥的区位,特别是交通便利;原有的汽车工业基础;高校科研力量;以及特斯拉这只舶来“鲶鱼”。

在大部分的合肥发展叙事中,有为政府成为叙事主线。课题组在调研中发现企业的拼劲,才是产业可持续发展的关键。

2010年1月23日,全球首辆纯电动大巴——合肥18路公交线路投入运营。它由合肥工业大学赵韩团队研发,安凯客车生产,电池来自国轩高科。

此前一年,国家推出“十城千辆”工程,发布《汽车产业调整和振兴规划》,开启新能源汽车补贴时代。15年来,合肥新能源汽车乘势追赶。2024年,合肥新能源汽车产量137万辆,约占全国10%,在地产量居全国首位,已集聚江淮、比亚迪、蔚来、大众、长安、安凯6家整车企业,国轩高科、巨一科技、常青机械、汇通控股等500多家核心零部件企业。本文将异军突起的合肥新能源汽车企业,称为汽车淮军。

合肥为何能集聚新能源汽车产业?智能网联时代,合肥新能源汽车能长红吗?带着这些问题,2025年7月1日-5日,浪尖“万亿之城2030”课题组调研走访了合肥工信局、合肥经济技术开发区(以下简称“合肥经开区”)、包河区经济开发区(以下简称“包河经开区”)、合肥国家高新技术产业开发区(以下简称“合肥高新区”)、长丰县,巨一科技、国轩高科、蔚来汽车、江淮汽车,专访了国科新能创始人方建华、合肥工业大学教授赵韩。

“看得见的手”:土地、资本与产业政策

土地对于产业发展的重要性,不言而喻。对于像合肥这样的后发城市,土地成为其吸引产业和资本的有利要素。为此,市域、县域、园区层层空间扩容,为产业发展腾挪土地。

1952年,合肥成为安徽省省会,当时的合肥被民间戏称为“三五”(5平方千米、5万人口、5家小企业)[1],70年后,2024年,合肥面积11,445平方千米。

进入新世纪后,合肥有两次大的行政区划版图调整。一次是2002年,把郊区改为包河区。调整当年,包河经开区成立,安凯汽车总部落在包河经开区。另一次是2011年,巢湖部分划入合肥,合肥市域面积扩大了40%,突破1万平方千米,并且将巢湖、庐江和长丰升级为3个副中心城市。

园区为了引进企业,也想办法扩容。合肥经开区1993年成立,占地9.85平方公里;1997年,经开区第一次调整,将肥西县和合肥郊区16个行政村划归开发区管辖,规划面积39平方公里,管辖面积53平方公里;2000年,经开区晋升为国家经济技术开发区;2006年,合肥市将肥西县烟墩乡的先锋、四十井、卫前、岗墩4村委托合肥经开区管理,经开区管辖面积扩展到66平方公里;2013年,185.85平方公里的高刘镇委托经开区管理,形成南北两个板块格局。蔚来F2世界级工厂在北区,占地11平方公里。

包河经开区在2015年扩区,实际管辖面积由最早的批准建设面积6.18平方公里扩到17.05平方公里。

2021年,比亚迪合肥项目落地长丰县下塘镇,目前三期都已投产。根据长丰县发改委备案资料,合肥比亚迪四五六期分别预留用地2000亩、1500亩、1500亩,合计5000亩,此外,项目还预留了6000亩,长丰县县委副书记、县长李卫表示,长丰县将全县发展空间向下塘镇倾斜,仅2024年下半年,下塘镇城镇开发边界就增加了1.17万亩土地。

资本运作,被认为是合肥新能源汽车产业快速集聚的主要助推手,集中体现在蔚来汽车的引入。合肥市政府在蔚来汽车上的资本运作也被认为是“合肥模式”的注脚。目前对于“合肥模式”的评价,最核心点在于合肥市政府的资本运作:由国资委牵头,通过多元化立体化投融资体系,以投带引。

以合肥投资蔚来汽车为例。2020年4月,合肥建投等国资平台联手投了70亿,拿下蔚来中国24.1%的股份,成了它的重要战略投资者。这不仅帮蔚来渡过了资金难关,也让合肥正式踏入智能电动汽车产业的大门。在蔚来之后,大众、比亚迪两大整车企业落户合肥,合肥新能源汽车产量突飞猛进,五年闯进百万大关。2024年,合肥国资又给蔚来投了33亿(其中合肥出资20亿),支持蔚来子品牌以及智能化、出海战略。2025年2月,蔚来和合肥又签了新协议,融资145亿元,用于研发、生产基地扩建和市场拓展。

此外,合肥还通过合肥市建设投资控股(集团)有限公司、合肥市产业投资控股(集团)有限公司、安徽省投资集团控股有限公司等国资平台投资了国轩高科、中创新航、均胜电子。

方建华说,从面上看是资本招商,但根本上还是政府决策。“当时主管合肥工业的负责人专门和我聊了两个多小时,其实当时决策层是有分歧的,有人认为新能源汽车产业链短,集群效应不及传统汽车,甚至有人认为蔚来风险比较大。后来,在全面梳理蔚来的优势、品牌理念后,认为这是一个标志性的企业,最后通过专家评判确定投资。”

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员朱兰认为,合肥投资蔚来的真正意义,是通过风险投资,实现颠覆性技术在本地的产业化,为本地的经济结构带来革命性的变革[2]。

产业政策,也是合肥新能源汽车快速发展的原因之一。可以说,合肥新能源汽车大发展,是乘势政策这股大风。

2009年,国家推出“十城千辆”工程,合肥成为首批“十城千辆”的13个城市之一,同年,国家发布《汽车产业调整和振兴规划》,明确“启动国家节能和新能源汽车示范工程,由中央财政安排资金给予补贴”,第二年,合肥获批私人购买新能源汽车和私人购买新能源汽车补贴“双试点”城市。

在政策大力支持下,合肥汽车产业快速接入新赛道。2010 年,江淮首批 591 辆纯电动轿车在合肥示范运行。2010年6月28日,中国长安汽车集团(合肥)生产基地项目正式签约,12月基地建成投产。2011年,国轩高科与江淮汽车共同开发了一批电动出租车,全国首批585辆纯电动轿车在合肥示范运行。

2012年,合肥出台《进一步推进新能源汽车试点工作的若干意见》,明确“加快在公共服务领域推广应用新能源汽车”,推广范围包括党政机关、事业单位、国有企业、市政、环卫、公安交警、公交车、出租车优先采购新能源汽车。此外,合肥通过市级财政对生产新能源汽车的企业和购买新能源汽车的企业、私人给予补贴。

同年,国家颁布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》,初步确立中国以纯电驱动作为新能源汽车发展的主要方向。随后几年,合肥市政府陆续出台了《关于进一步促进新能源汽车推广应用的若干意见》(2014)、《关于支持新能源汽车发展的若干意见》(2016)、《关于调整新能源汽车推广应用政策的通知》(2017)、《新能源汽车绿色出行实施方案》(2017)、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》(2018)。

除了提高购车补贴、加大推广应用力度外,政策还提及要加大充电设施建设(2014)、多渠道筹集新能源汽车发展资金(2014)、发展汽车租赁共享业务(2016)、支持研发及应用创新(2016)、以及加快建设产业技术创新联盟(2016)等。

2020年11月,合肥《关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》明确提出,到2025年,新能源汽车整车产能达到100万辆。4月,蔚来汽车落户合肥,按照合肥与蔚来汽车2020年约定,蔚来承诺在合肥经济技术开发区(蔚来中国总部)实现年产能10万辆,2021年,新桥智能电动汽车产业园(NeoPark)开工,规划整车产能100万辆/年。这可能是合肥提出百万辆目标的部分底气。

合肥新能源汽车产量并没有因为合肥市政府的猛推而猛增:2020年5.7万辆,2021年14.5万辆,但合肥市政府仍一如既往支持新能源汽车产业发展。2022年颁发的《合肥新能源汽车“十四五”规划》提到,将新能源汽车作为战略性新兴产业,目标打造“全球新能源汽车之都”,力争2025年,全市新能源汽车产业规模突破7000亿元,整车产能突破300万辆,培育百亿级企业10家。在规划出台前一年,合肥引入新能源汽车巨头比亚迪,2024年,合肥新能源汽车产业链规模达2600亿元,汽车产能137万辆。

不能忽视的要素:区位、产业基础与科研

土地扩容、产业政策、资本介入,是比较容易被看到的政府所为。朱兰认为,正是由于合肥的新能源汽车产业政策十分稳定,本地企业才对发展方向充满信心,外地企业才愿意来这里发展[3]。 但合肥新能源汽车产业的发展,还与这些因素有关:合肥的区位,特别是交通便利;原有的汽车工业基础;高校科研力量;以及特斯拉这只舶来“鲶鱼”。

阿尔佛雷德·韦伯的工业区位论核心法则之一是运输区位法则,他认为,工业区位的选择应使得从原料产地到生产产地,再到消费地的整个运输过程中的吨公里数最小,运输区位法则点明交通的重要性,套用坊间一句话:“要致富、先修路。”

合肥是中部六省(山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南)最东边的省会城市,同时置身于“长三角一体化”“长江经济带”“中部崛起”多个国家战略空间布局之中,成为承东启西的“桥头堡”。但合肥南有长江,北有淮河,西有大别山脉,东有低山丘陵,天然阻隔导致交通不畅。

直到2008年国家调整《中长期铁路网规划》后,合肥铁路交通才大为改善,截至2023年底,合肥铁路里程880公里,其中高铁里程524公里,居长三角主要城市首位。高速公路网覆盖合肥都市圈所有市县。2023年,江淮运河通航,货运物流成本降低5%-10% [4]。中国科技大学教授刘志迎认为,合肥交通大格局打开,将促进合肥的区位优势进一步凸显。

合肥交通网络体系的发展,与长三角一体化发展密切相关。仅以高铁为例,从合肥出发周边半径800千米(4小时左右)将可通达大半个中国,合肥已经成为全国高铁最为密集的城市 [5]。国轩高科战略运营副总裁熊永华定居上海,平日工作常往返于合肥与上海之间。

为满足长丰下塘汽车城内比亚迪、中创新航、佳通轮胎等多家汽车和装备制造产业企业的国内物流需求,合肥在长丰县下塘工业园建设铁路专用线,2024年3月15日正式开工,7个月后,10月14日启用。

合肥工信局副局长戴文刚说,合肥新能源汽车发展不是“无中生有”。在蔚来汽车落户合肥之前,江淮汽车已在为蔚来代工,但从新能源汽车产量上看,合肥的新能源汽车产量一直不高。合肥统计年鉴显示,2016年-2020年,新能源汽车单年产量都没有超过10万辆。然而在几大整车落户合肥之前,合肥汽车工业发展已超过60年。合肥新能源汽车后来居上,是厚积薄发。

上世纪50年代初,合肥就已经有了安徽唯一较正规的汽车大修厂——合肥汽车修理厂,60年代,江淮汽车的前身巢湖汽车配件厂迁往合肥,差不多同时期,安凯汽车成立,1987年,合肥长安汽车前身“安徽省淮海机械厂”迁往合肥。也就是说,在上世纪90年代初,合肥已经有了江淮、安凯和长安三家整车企业。而这三家企业都有自己的明星产品。江淮1968年生产安徽第一辆载货汽车。合肥长安于1979年自主研发中国第一代微型汽车。安凯于1989年开发了客车专用底盘。

除了整车企业外,在进入新能源汽车时代之前,合肥汽车工业的代表企业还有合肥轮胎厂、合肥神马电工集团、合肥万达蓄电池厂、合肥铸锻厂、合力股份、合肥钢铁集团等。从1990年代开始,江淮、安凯等本地车企就积极与国际车企合作,引进先进技术,并且与合肥工业大学本土高校合作研发,推动合肥汽车工业发展。

进入新世纪后,国家加大对新能源汽车产业发展的扶持,合肥出现了一批新能源产业相关企业,比如成立于2005年专注智能装备整体解决方案和新能源汽车电机电控零部件的巨一科技,2006年成立的动力电池企业国轩电池。

合肥汽车工业发展史上,最重要的企业之一便是本地国企江淮汽车。虽然直到现在江淮汽车的商用车仍高于乘用车,但它对合肥乘用车市场发展起到了很大作用。巨一科技创业,有江淮汽车支持,目前巨一科技的总部还在江淮汽车园区内。此外,江淮汽车2016年开始为蔚来代工,之后与蔚来合资成立公司,还有最近的换电合作;与大众成立合资企业;与华为合作。

正是因为合肥本土培育和发展了一批有代表性、有竞争力的企业,产业具有一定的集聚性,合肥市政府才会将引入蔚来汽车纳入议事日程,合肥想通过引入链主企业,进一步带动合肥汽车产业发展,补齐产业链短板。

数据显示,在引入蔚来、比亚迪、大众整车后,至2022年底,合肥与16 家当地供应商开展合作,并吸引38家供应商来安徽投资,包括电池系统、销售和售后服务的提供商 [6]。蔚来汽车合肥工厂的智能装备解决方案由巨一科技提供。

合肥新能源汽车发展离不开一所大学——合肥工业大学的贡献。1955年,合肥工业大学迁至合肥,当时国内有四所汽车相关大学:清华大学、吉林工业大学、合肥工业大学和西安公路学院。但赵韩介绍说,1990年他从丹麦博士毕业回校任教,设备基本上是1950年代公私合营时候留下来的,“做研发只能另谋出路”,在看了很多国际前沿报告后,赵韩认为纯电动车是一个方向,于是带着年轻人先试起来。

1999年,赵韩团队完成了第一代纯电动轿车的研发。此后10年间,合肥工业大学与江淮汽车、巨一自动化成立公司专注新能源电驱动系统研发,与安凯联合研发燃料电池混合超级电容客车,与合肥锻压集团、国轩高科共同开发纯电动轿车。

除了产学研合作外,合肥工业大学还为合肥汽车产业培养了大批技术骨干和企业管理者。赵韩说,“2003到2005年,国内汽车行业召开会议,我们的校友最多。江淮、奇瑞、东风汽车中层高层有很多都是合工大毕业的。”

特斯拉对合肥新能源汽车产业的发展起到鲶鱼效应。赵韩认为,特斯拉在中国建厂生产,首先是让国内新能源车企有了动力,“国际也认可新能源汽车方向”,其次是国内企业加强自主研发,参与国际市场竞争。

2019年底,特斯拉中国超级工厂投产。合肥新能源汽车产业的大发展是在2020年之后。

2021年,比亚迪投资150亿元在合肥建设新能源汽车生产基地,江淮与蔚来成立合资公司;2022年,大众安徽首款车型下线生产;2023年,江淮与华为合作。

企业才是产业发展的内核

在大部分的合肥发展叙事中,有为政府成为叙事主线。但事实上,课题组从调研中发现企业的拼劲,才是产业发展的关键。

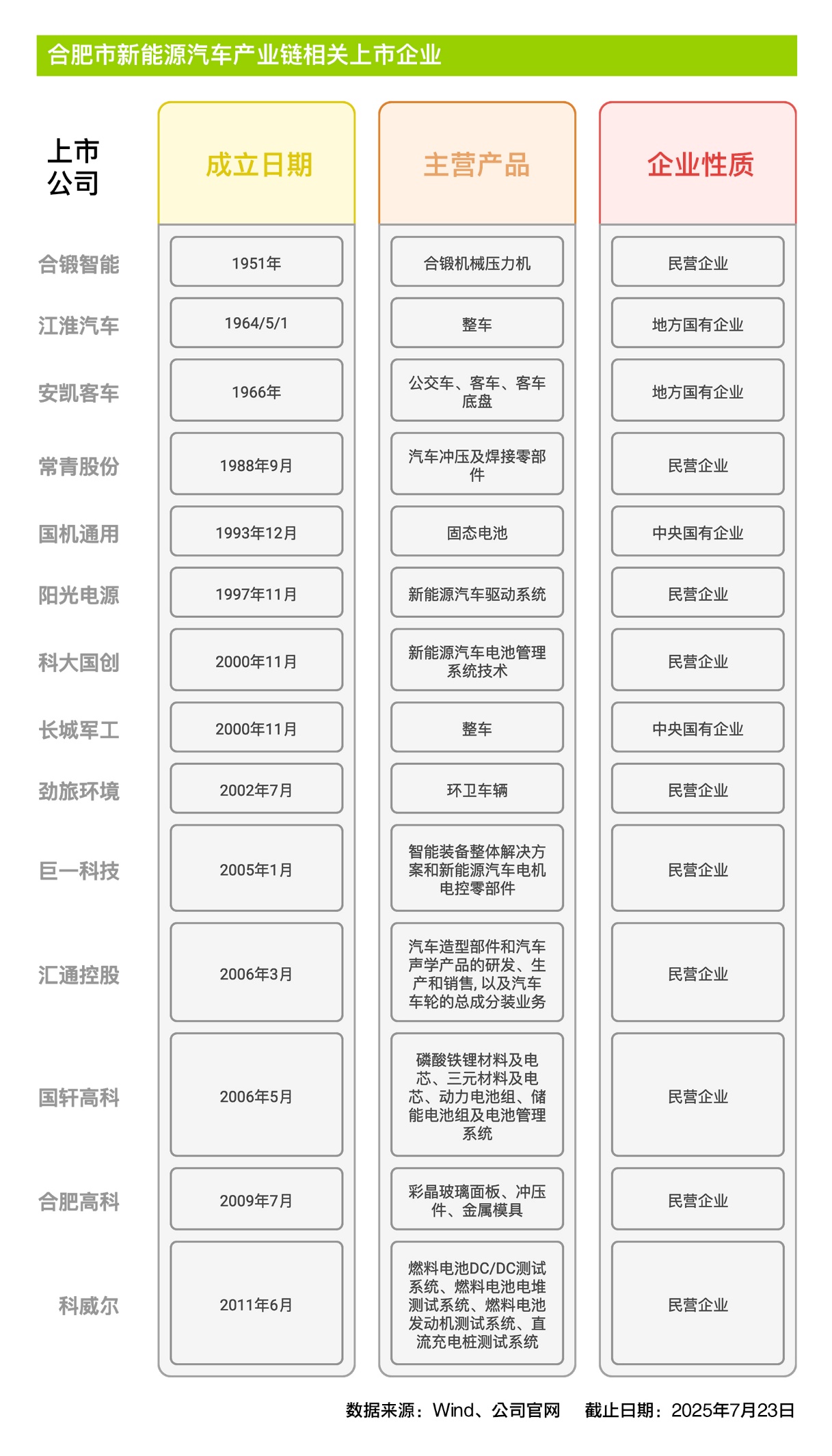

据wind统计,合肥新能源汽车产业链上市公司共有14家(下表),产品范围有整车制造、动力电池、玻璃面板、汽车声学产品、智能装备整体解决方案等。

郁斐 制图

从成立年份上看,4家成立于改革开放前,4家成立于2000年前(含2000年),剩余6家成立于2000年之后,也是合肥新能源汽车产业起步之后。值得一提的是,这6家企业都是民营企业。

新世纪前,合肥汽车主要集中在轻卡、重卡、客车上,乘用车产量并不高。进入新世纪后,随着国家对新能源汽车的重视,在传统乘用车上落后的合肥车企瞄准新赛道突围。

寻找新赛道,拓宽新市场。从主营产品来看,上市车企根据产业发展及时调整策略。比如,阳光电源最初以光伏逆变器为核心业务,此后逐步成为全球光伏逆变器龙头。随着新能源行业的发展,2015年左右,公司开始布局储能业务,并逐步成为全球领先的储能系统集成商,目前是全球最大储能系统集成商。近五年,阳光电源加速氢能业务布局,形成“光+储+氢”一体化战略。

国轩高科创始人李缜1992年辞去公职,从事房地产业赚到人生第一桶金,2005年,在听取赵韩、时任江淮汽车董事长左延安等人建议后投身新能源汽车产业,据曾任国轩高科副总裁、李缜高中同学方建华说,创业之初,李缜有过一段非常艰难的日子,赵韩说,李缜二次创业的时候想做整车,但当时政策门槛比较高,最后转向电池。在创业前10年,国轩高科专注于磷酸铁锂动力电池研发,随着新能源汽车产业的发展,从2016年开始,国轩高科开始布局储能业务,技术路线向磷酸铁锂动力电池、半固态电池、全固态电池多线发展,此外,还向产业链上下游布局,如投资锂矿、电池回收。

说起合肥汽车工业,绕不开江淮汽车。课题组7月5日(周六)上午到江淮汽车调研,江淮汽车总经理李明见到课题组的第一句话是,最近都在忙尊界投产。2023年江淮与华为合作,李明认为这是江淮汽车的第三次创业,前两次是专用底盘技术突破和进军商务车市场。这三次转型都是江淮汽车发展史上的重要转折点。李明说,江淮汽车稳扎稳打,坚持长期主义,“不能为了眼前发展,牺牲未来的一些资源或者说留下危险。”江淮与华为合作,“挑战很大,我们要发挥研发、制造、供应链管理优势,不过我们与华为、大众、蔚来合作下来,他们觉得江淮人比较务实。”6月18日,尊界S800批量投产,首月大定突破6500台。李明说,“与华为的合作初步成功。”

加强自主研发,聚焦垂直赛道。巨一科技董秘王淑旺表示,公司每年至少投入营收的6%在研发上,“超前半步研发”。除了合肥作为总部、研发中心和制造中心外,巨一科技在上海设立电机电控零部件国内研发中心,在日本设立电机电控零部件海外研发中心。2025年3月,江淮汽车成立尊界上海设计中心,“上海人才相对比较聚集,可以对接全球顶尖设计资源。”目前,中心已有100多人。

国轩高科在全球有八大研发中心,除了上海、合肥外,还有美国、新加坡、日本和德国,并且每个研发中心的研发内容不同,如硅谷主攻固态电池和AI智能BMS,哥廷根聚焦欧洲标准电池开发,筑波则研究高镍三元电池技术。此外,国轩高科持续与全球顶尖学府合作,推动产学研融合。2017年,与哥伦比亚大学成立联合实验室,研究电池安全性与能量密度提升;2024年,与汉诺威大学科研合作,加强储能与电池回收技术;与麻省理工学院、斯坦福大学通过“全球英才计划”培养高端技术人才。目前,国轩高科拥有各类研发技术人员超7000人,其中博士200余人。

做实国内市场,出海谋新发展。李明表示,江淮汽车全球市场的思路分三步走,第一步,贸易出海。2024年,江淮轻客出口 2.1 万辆,其中星锐出口占有率进一步提升,跃居行业出口第一;完成了智利、哥伦比亚等国家的渠道优化,同时新开发了波兰、沙特等市场。第二步,持续深化属地化运营,目前,江淮汽车已在哈萨克斯坦和越南等地成立了合资公司,马来西亚子公司初步建成全国销售网络,巴西、意大利等子公司项目也在有序推进。第三步是构建生态链。

巨一科技目前在英国、德国、美国设有营销与客户服务基地。巨一科技在2025年5月的业绩发布会上提到,公司已经成立国际事业部,选派资深高管驻扎海外,搭建起涵盖销售、规划、设计开发、集成交付及服务管理的国际化业务团队,确保海外业务的高效高质量运作。公司深化与国际行业巨头合作。2025年初,公司与西门子(中国)签署战略合作协议,在市场、技术、项目多方面合作,加速海外布局。2025年7月,公司中标全球头部新势力美国储能工厂项目,提供储能系统集成服务。

在巨一科技会议室墙上有幅画,上面四个词:激情,开放,执行,共享。公司董秘王淑旺说,“公司成立后,我们时刻提醒团队不能懈怠,保持创业激情。这间会议室就叫做激情会议室。”

方建华说,安徽人敢于创新,有一定的包容度,不仅看眼前,还关注未来的变化趋势,他们的成功不是偶然。

站在十字路口的汽车淮军

近五年,合肥新能源汽车产业集聚效应凸显,已成为中国新兴汽车之城,也在奋力打造“全球新能源汽车之都”,电动化时代一鸣惊人的合肥新能源汽车,在智能网联时代,还能继续长红吗?

全球管理咨询公司艾睿铂发布的《2025全球汽车展望》预计,到2030年,目前在中国销售新能源汽车的129个品牌中,只有15个仍将保持财务活力。这些品牌数量仅占当下新能源汽车品牌的11.6%。赵韩在十年前就向合肥市建议江淮汽车和奇瑞企业合并,但“新能源汽车发展延迟了汽车产业兼并重组的进程”。

价格战导致行业利润整体下滑。中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席、重庆市原市长黄奇帆直言:“今年截至 6 月的产值利润率仅5%,三千万辆汽车卖出来的利润不如日本丰田汽车,它九百万辆汽车比我们三千万辆的效益还高。”

合肥六家整车企业利润整体下滑。2025年一季度,安凯客车净利润为437.03万元,同比下降9.95%;江淮汽车亏损2.23亿元,同比大幅下降,其中新能源乘用车销量3710辆,同比下降34.06%;蔚来汽车交付42,094辆,同比增长40.1%但净亏损67.5亿元。

但合肥经开区相关负责人对建设世界级新能源汽车产业集群满怀信心。戴文刚说,“企业有需求,产业有需求,我们做好保障,这是我们该做的。”近些年,合肥市政府通过产业政策和企业扶持推动智能网联汽车发展。

2023年,《合肥市智能网联汽车测试全域开放方案》提出,合肥将全面开放主城区智能网联车辆道路测试,打造国内首个城市级“车、路、网、充”一体化云监管平台。

此外,合肥鼓励整车制造企业与数字企业进行跨界合作,实现智能化升级。其中最典型的案例就是江淮汽车与华为的合作。为推动江淮与华为的合作,合肥市开放智能网联测试示范区,为江淮-华为合作的自动驾驶技术提供路测场景和数据积累;政府推动本地企业(如科大讯飞、四维图新)加入华为-江淮生态链,形成“芯片-算法-整车”闭环;引入华为供应链伙伴(如激光雷达厂商禾赛科技)落户合肥。合肥工业大学、中科大等高校与华为共建“智能汽车实验室”,定向培养车载OS、自动驾驶人才。

园区积极布局智能化。对已有产业进行转型升级,通过场景招商引进智能网联汽车相关企业。

包河经开区引入智能网联关键零部件企业,企业业务包括线性底盘、激光雷达、bms充配电、限速、自动驾驶、智能座舱、中控仪表、车载语音视觉、抬头屏等,但包河区管委会副主任杨牧说,目前这些企业都还在培育期。此外,包河经开区两个项目入选交通运输部智能交通先导应用试点项目。

企业更是主动向智能化转型。李明表示,智能化将来一定是一个非常重要的竞争赛道。2025年6月17日,江淮汽车与华为签署战略合作协议。江淮希望通过数智化转型合作,促进集团在研发、制造、供应链、销售、服务等多场景的AI智能化应用。国轩高科2025年初与上海电气成立合资公司,专注于储能电池的研发与市场拓展。5月,国轩高科推出首款面向大众消费者的易佳电智能移动储能充电桩,目前在合肥、上海等地建设智能充电站,支持光伏储能+快充,并与电网协同调峰。据报道,国轩高科与蔚来合作“电池租用服务”。

方建华特别提醒,“合肥这样的城市,既要关注增量(新引进的企业),更要关注存量(本土企业)。增量企业的总部不在这,研发不在这,只有制造基地在这个地方,等把政策红利享受完之后,就特别容易撤离。”

“面对智能化,合肥的挑战非常大。”方建华说,因为比亚迪一家提供给合肥的只是产能。合肥对产业发展的支持,过去如果是有为政府决策,未来需要发挥有效市场的作用支持科技创新。如何发挥有效市场的作用,这里面最重要的是发挥创投资本生力军的作用。

方建华认为,就智能化发展而言,合肥也好,安徽也好,成长空间还是比较大的。合肥一定要发展创业投资,以VC为代表的科技金融来推动科技创新,培育更多的智能化相关的感知、决策及执行层科技性企业,推动新能源汽车从电动化向智能化发展,只有这样,新能源汽车才能实现可持续发展。

15年后,18路公交车仍每天往返于滨湖新区与政务新区,全程长17.5公里,途经25站。18路公交车还能继续跑进智能化时代吗?

(本文执笔人吴英燕系澎湃研究所研究一部总监。浪尖“万亿之城2030”课题组由澎湃研究所、上海国有资本研究院联合组成,成员包括:张俊、罗新宇、吴英燕、吕娜、包青亚、王金涛、张志朋。特邀观察员商文芳。)

参考文献:

[1] [4] [5] 刘志迎.《合肥有模式吗?一座城市的创新实战案例》[M].北京:中信出版集团,2025

[2] [3] [6] 朱兰,“风投发展型”政府 与合肥新能源汽车的崛起[J].《文化纵横》(2024)

还没有评论,来说两句吧...