在19世纪80年代的加拿大太平洋铁路修建过程中,大量华人劳工参与了工程修建工作。对于华工的历史贡献,后人给出了截然不同的评价。有评论认为,与全长3025英里的太平洋铁路相比,华工仅参与了落基山以西路段的建设,其作用极为有限;另一种观点则援引加拿大前总理史蒂芬·哈珀的话说,华工在铁路修建中发挥了极其重要的作用,“如果没有华工参与,就不可能有今天的加拿大”。

还有一个莫衷一是的说法是华工在修建过程中的死亡人数,从600至4000多不等。更有煽情的说法称,“每公里(有时是每英里)太平洋铁路枕木下都有一个华工的亡魂”。在这条铁路的修建过程中,华人究竟起到了什么样的作用,其历史贡献应该如何评价?我们不妨回到历史背景中加以解读。

华工的参与与死亡人数

历史学家皮埃尔·伯顿说,建设横穿加拿大的铁路是一个国家的梦想。加拿大太平洋铁路东起安大略省,西至不列颠哥伦比亚省海岸,从酝酿立项到最终建成前后历时15年。整条铁路全长3025英里,分为东、中、西三段,其中从落基山到大平洋海岸的西段工程长约400英里,主要由华工参与建设。

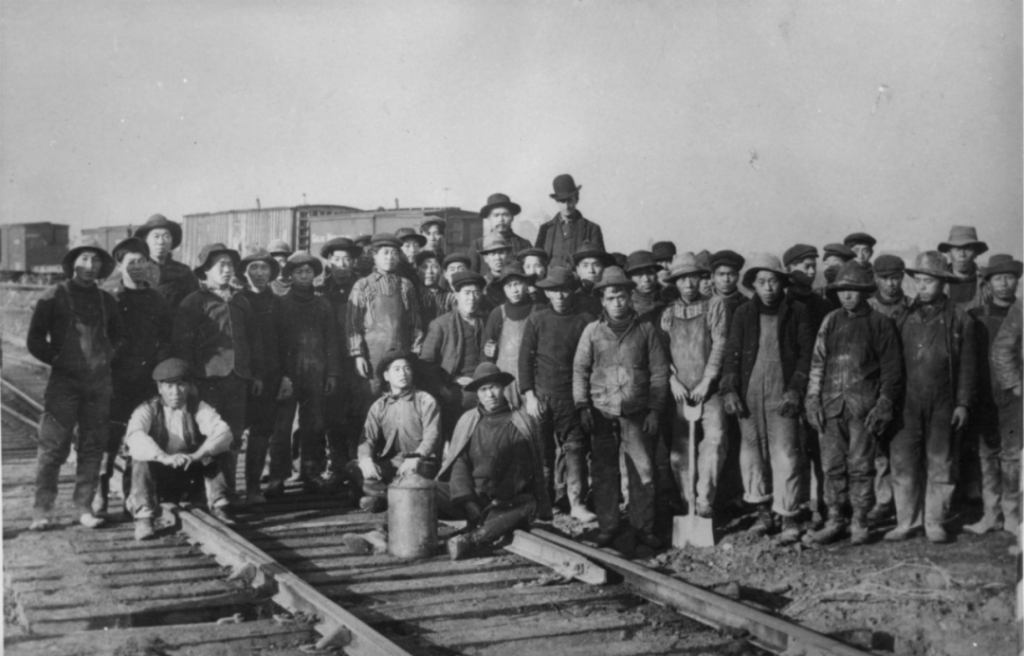

在太平洋铁路施工现场的华工

关于参与加拿大太平洋铁路的华工人数和死亡数据,原本似有定论。1989年9月,加拿大联邦政府在多伦多唐人街建筑了一座“加拿大铁路华工纪念像”,像高12米,宽10米,纪念像脚墩镶有一块中、英两种文字的纪念铜碑,中文碑文上原文如下:“1880年至1885年间,来自中国广东省,参加建筑穿越加拿大落基山险恶地区西段铁路的劳工,达17000名。他们离乡背井,甘冒恶劣环境,超时辛勤工作,使这铁路在当时人力及财力困难情况下,得以建成。因工丧生者逾4000名。”

这组数据来源于工程承包商安德鲁·翁德唐克(Andrew Onderdonk)的招聘记录。1877年10月7日,加拿大自治领政府就太平洋铁路正式招标,美国铁路建筑商人安德鲁·翁德唐克中标承建。此君曾参与美国中央铁路修建工程,深知美国太平洋铁路的建成主要是靠华工。1880年,他从旧金山和波特兰招来大批华工,其中有1500人是建筑美国太平洋铁路的熟练工。他们分批于1880年和1881年到达加拿大筑路现场。1880年4月铁路开工后,随着用工量的增加,翁德唐克委托香港华商联合公司招雇华工。1881年,他从香港招得华工2000多人,用6艘船运送1739人到加拿大维多利亚,加上从美国运来的华工,总共3939人。此后,陆续有华工从香港和美国运到加拿大,据统计,自1881至1884年上半年,运来参加修筑加拿大太平洋铁路的华工达到15701人。加上1880年从美国招募的熟手,参与加拿大的华工人数在17000人左右。

在太平洋铁路施工现场的华工

近年来,有关这一数据的真实性受到了质疑,主要观点认为在这17000余名以修路名义招揽的华工中只有一部分参与了铁路建设。根据《中国人在加拿大(1788-2009)》考证:“到了1881-1885年,广东华工直接受雇于修筑太平洋铁路者达6500人,其余人则从事于修筑铁路相关的农业、商业、服务业、伐木业等。1884年底,因铁路修筑基本上完工,筑路工人仅剩下2900人,其余人转从事淘金、开煤矿和农业等10多个行业。”支持该观点的另一论据是,从1881年到1885年,整个不列颠哥伦比亚省的人口从5万增加到7万左右,如果其中有17000余人都是过来修建铁路的,即使假设该省原有人口自然增长率为零,那么五年间新增的约2万人口中,扣除这3000名其他族裔移民,剩下的1.7万若全为铁路华工,则意味着几乎没有其他原因(如非铁路相关移民、自然增长)导致的人口增加,这显然不符合实际情况和当时该省的发展态势。

笔者认为,比较符合现实的情况是,在铁路建设的五年间,累计有17000余名华人以修建铁路的名义来到加拿大,其中实际参加铁路建设的人员在10000至12000人左右,其余的更多是从事与铁路建设的相关行业。支持这一观点的是美国斯坦福大学历史系教授张少书(Gordon H. Chang),他在《沉默的钢钉:铸就美国铁路奇迹的中国劳工》中写道:“据报道,19世纪80年代至90年代,大约10000到12000名华人参与修建了美国的太平洋铁路——参加了加拿大太平洋铁路西段的修建。”可见张少书也认为实际参与铁路施工的华工数量在万人左右。

再看华工死亡人数。在笔者目力所及的史料中有四种统计数字,最低的数字是600人,最高的是4000多人。其中,600人的数据来源于翁德唐克,他于1885年向皇家调查委员会作证时说“华工只死了约六百人”。1500人的数据主要来源于詹姆斯·莫顿(James Morton)。他在《在贫瘠的荒原》中提到的数据是“约有一千五百名华人死亡”。关于死亡人数为4000多的来源主要有两个,其一是苏绍兴在《加拿大太平洋铁路华工建路史实》中写道:“全部总加起来,就已是四千名的数字。”另一个是前述1989年在多伦多建成的“加拿大铁路华工纪念像”的中、英文碑文记:“因工丧生者逾4000名”。还有一些论述没有给出具体人数,张少书在《沉默的钢钉:铸就美国铁路奇迹的中国劳工》中取巧地写道:“铁路华工在艰苦的环境中伤亡极大,他们的死亡率极高,最终死亡人数在600到1500人之间,约占总人数的10%。”

对于死亡人数,还有一些文学类的描述,诸如“每公里(有时是每英里)太平洋铁路枕木下都有一个华工的亡魂”。鉴于华人主要参与的是太平洋铁路西段(也就是加拿大境内跨越落基山的路段)的建设,该路段全长约400英里(644)公里,这种说法也就是认同死亡人数在600人左右。除了统计数据和文学性的表达外,还可以通过一些案例管窥修路的残酷。例如有说法称,弗雷泽河谷每一英尺铁路下都埋葬着一个中国人的尸骨,是名副其实的“死亡河谷”。1891年,维多利亚中华会馆从河谷中收集到300具华人劳工的尸骨运回中国安葬。

究竟有多少华工命丧修路现场?笔者倾向于1500人左右的说法。其一,如果按照4000人计算,那么即便按照最多17000人参与计算,死亡率也高达23.52%,也就意味着每四个筑路华工中有一人死亡。如此高的死亡率,比从军打仗还危险,在已知或传言死亡率如此之高的情况下,按常理就不会有华工愿意到加拿大送死了。但我们知道,事实是华人劳工持续不断地进入加拿大;铁路竣工之后,加拿大政府征收人头税,但依然挡不住华工进入加拿大的热情。可见死亡率不可能那么高。比较合理的估计是:1881-1885年之间,大概1.7万名中国劳工抵达不列颠哥伦比亚省,其中1万左右曾长期或短期在太平洋铁路工地工作,这当中大概1000人左右因为事故、疾病等原因死亡,死亡率在10%左右。

夸大华工死亡数量和死亡率,背后的动机大概是想强调华工的牺牲和对加拿大的贡献。华工的牺牲和贡献是毋庸置疑、有目共睹的,但背离常识理性,甚至炮制耸人听闻的谣言,不仅无益于提升华人形象,反而可能遮蔽华工的真实事迹。

华人劳工的来源和动机

为什么会有这么多人选择远渡重洋、冒着生命危险来到加拿大从事铁路修建工作?他们来自哪里,其动机又是什么呢?从国际大环境看,清政府对于移民政策的改变和加拿大对劳工的需求共同促成了华工群体的形成。

一方面,清朝的移民政策发生改变。清朝前期采取严格的海禁政策,不仅严格限制海外贸易,也限制人员出海。在鸦片战争以前,清朝政府屡次发布移民禁令,禁止人员出海,同时还威胁处决那些从海外归来的侨民,但这都无法阻挡移民外出的步伐。后来地方政府对移民采取了放任态度,转而开始将打击的矛头指向贩卖苦力的人贩子,从1865至1868这三年间,广东地方政府就逮捕了近60名犯有绑架、诱拐、强奸和谋杀罪的人贩子,在接下来的几年间,陆续有几十人被处决。在两次鸦片战争期间,在外国势力影响下,清政府对于移民问题的态度有所转变。在第二次鸦片战争结束后签订的《北京条约》中规定,允许中国人和英国公司签订合同,“到外洋别地承工”。随后,法国、美国和西班牙也和清政府签订了类似条约,其中也都包括了允许华工出洋的条款。1866年清政府与英、法签订《续定招工章程条约》,细化了华工招募的流程。两年后,清政府与美国签订《蒲安臣条约》,明确了两国之间自由移民的基本原则,即“两国均不得禁阻人民互相往来、贸易、游历、久居入籍”,扫清了中国赴北美务工的制度障碍。

另一方面,加拿大对于引入华工的需求日益迫切。加拿大太平洋铁路的修建一波三折,该项目从1870年酝酿启动以来经历了贿选丑闻导致停工。在重启后进度缓慢,由于工程发包方预算有限,工期却压得很紧。加之落基山脉的地形又远比东部大平原复杂,仅耶鲁镇以东27.35公里内就要打通13座隧道。面对如此艰巨的工程,没有大量坚韧不拔而廉价的劳动力是难以完成的,但由于整个加拿大西部地区人烟稀少(铁路修筑之初,不列颠哥伦比亚省的人口不足5万),根本找不到那么多工人去修铁路。眼见工程赶不上计划的进度了,这让这段铁路项目的承包商安德鲁·翁德唐克焦头烂额。他希望通过招募华工的方式来补充劳动力,加拿大议员起初对雇佣中国劳工这个动议颇为犹豫。最后,首相麦克唐纳力排众议,他向议会游说道:“你们要么选择用中国劳工,要么选择没有太平洋铁路;如果没有了太平洋铁路,就不会有一个广袤繁荣的加拿大。”最终,渥太华的议员们决定用中国劳工。

从华工来源看,他们主要来自广东沿海,尤其是有着侨乡之誉的“四邑地区”。这主要有两方面原因。

其一,广东地区人广地稀,大量富余劳动力面临转移。总体而言,从17世纪至19世纪中期,中国人口呈现快速增长态势,在17世纪初,中国人口首次突破2亿,但由于明末清初的战乱和自然灾害,人口一度锐减40%。但在康雍乾时期,随着战乱平定,全国人口开始出现反弹,到了19世纪中期,中国总人口已经达到3.8亿。其中,广东地区的人口增长更为迅猛,尤其是位于珠三角地区的台山、新会、开平、恩平四个县,在广州下辖的15个县中,这四个县人口最为稠密,故有“四邑”之称,到了19世纪中期,广东人口突破2500万,人多地少的耕地矛盾在这里更为突出,加之当地商业发达,成千上万的劳动力选择外出打工。最开始,他们的首选目标是临近的佛山、番禺、南海和顺德,尤其是佛山的铸造业和陶瓷业,每年都吸引数以万计的四邑青年去打短工。这部分青年劳动力成为后来赴加修建铁路的主力。

其二,广东尤其是四邑地区的天灾人祸导致大量居民外迁。一方面是由于战乱引发的社会动荡,尤其是在明末清初的兵凶战危之际,大量广东居民开始向东南亚的占婆、安南(今越南)和柬埔寨等地迁徙避难。清中期采取闭关锁国策略后,广州成为唯一接待西方船只的口岸。此后,广东人开始更加活跃地出现在南中国海的航道上。另一方面则是自然灾害所迫。在整个19世纪中后期,四邑地区灾害频繁,除了常见的水旱灾害外,还有台风之灾,在1851-1908年的57年间,台山地区遭受大水灾14次、大台风灾害7次、大旱灾4次、地震4次、瘟疫4次,由此造成了五次大饥荒。在天灾人祸的重压下,大量四邑居民选择外迁。当地流传的华工歌谣道出了其中的无奈,“目下难糊口,造化睇未透,唔信这样到白头,只因眼前命不偶,运气凑,世界还在后,转过几年富且厚,凭时置业起洋楼”。在这样的背景下,外出务工甚至远走加拿大成为他们难得的出路。

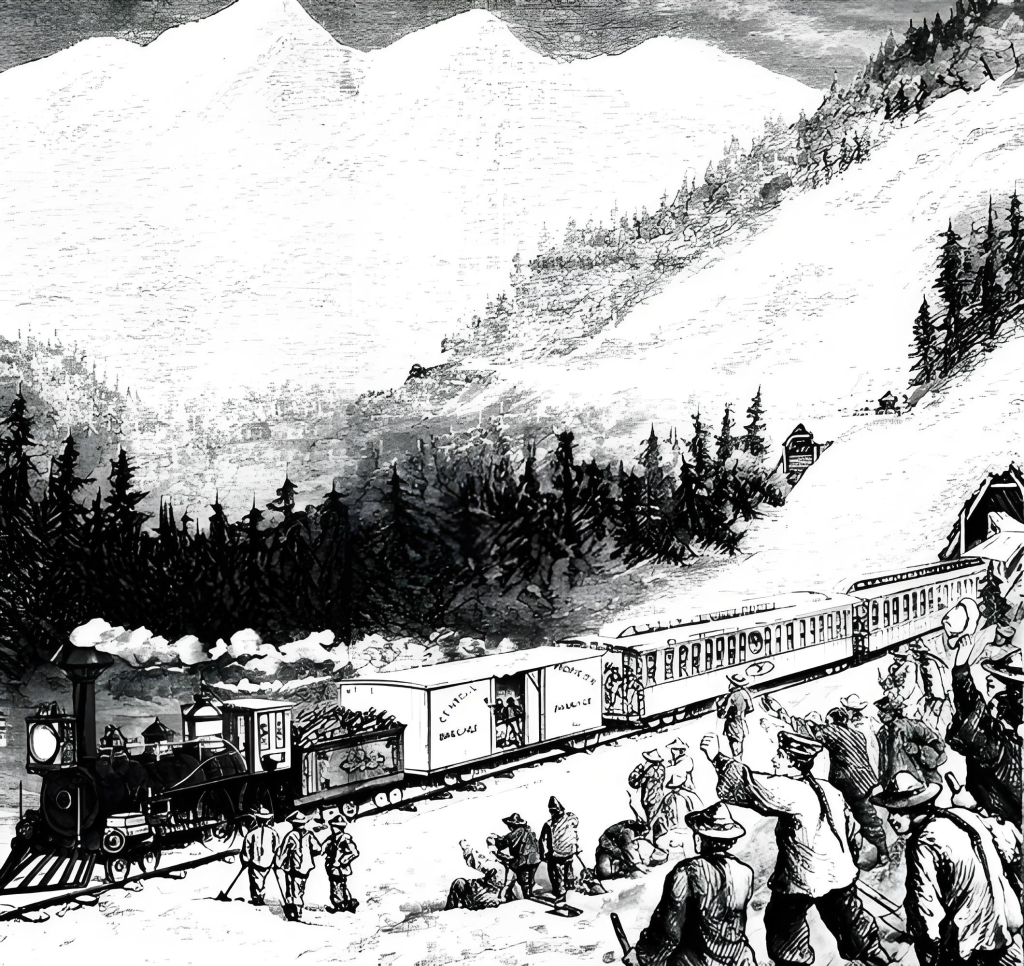

华工修筑太平洋铁路复原图

华工出国的动机和目的显然是为了赚钱。当时,中国劳工赴加拿大筑路主要有两种形式:“猪仔华工”和“赊单华工”。“猪仔华工”主要出现在南美洲、东南亚等地,他们大都是被拐骗、掳掠而来,被迫签订5至8年的合同,在种植园、矿山、鸟粪场被监视劳动,限制活动范围,以劳动来偿还债务。美国历史学家孔飞力认为,这类劳工最不自由,“他们处于(甚至死于)其主人的控制之下,毫无人身自由,沦为奴隶一样的境遇”。与“猪仔华工”不同,“赊单华工”是向招募公司、中介或船运公司借债以支付相关费用,在抵达目的地后以打工收入或经营利润偿清债款。由于19世纪50年代美国多次出现“赊单华工”拒不执行合同的情况。为了防止这种现象的蔓延,招募公司、船运公司与侨团之间形成了非正式而严格的协定:侨团有义务监督“赊单华工”还清债务,没有还清债务的中国劳工不仅得不到侨团开出的证明去购买返乡的船票,还会受到侨团的惩罚。赴加华工以“赊单劳工”居多。

招募中国劳工一般是由华商承包,最主要的承包商是台山人李天沛。李天沛,出生于广东台山大江镇水楼村,当地村里一直流传着一句俗语:“打个乞嗤,沛给利惠。”大意是,村里人只要打个喷嚏(乞嗤),就会念叨“沛给利惠”(沛带来好处),足见李天沛在乡里威望之高、惠泽之广。19世纪60年代起,他与同乡族人、维多利亚广安隆商号的李枯芹、泰源号的李奕德和旧金山广华源商号的李天宽,联合组成联昌公司,在加拿大维多利亚和香港两地设立专门办事处,为加拿大太平洋铁路招募中国劳工。台山都斛人、广安和商号老板叶春田受李天沛的委托,也先后几次回到广东招工。为了吸引更多乡亲报名,叶春田在四邑地区刊登广告称,只要在加拿大工作五年就可以攒下300加元。事实上,尽管华工的待遇比白人低,但每个月仍可以挣得二三十加元,平均每天约1加元。在当时1加元可以买到6瓶红酒,或者是两件衬衣。30加元就足够让一个中国成年人在一年内吃好喝好,所以300加元可算是衣锦还乡了。面对如此诱人的广告,很多社会中低层的乡亲们便毫不犹豫地在契约上按了手印。

“中国佬的机会”

伴随着19世纪北美铁路的修建,英语中也出现了一个新词汇:中国佬的机会(China man’s Chance),直译成中文就是“希望渺茫,没什么机会”。为什么参加铁路修建意味着没有什么机会呢?

一方面,华工在铁路修建中从事着最累、最危险的工作,这种风险甚至在还没抵达工地前就已悄然发生。在当时,劳工横跨太平洋主要依靠“苦力船”运载。在长达数月的漫长航程中,所有苦力都被囚禁在密不透风、臭气熏天的船舱内,只提供最基本的膳食。正因为条件艰苦,船上苦力的死亡率非常高。1852年,一艘名为“额尔金”勋爵的苦力船从厦门出发,前往英属圭亚那的德美拉拉。在经历177天的航程后,船上的154名中国劳工中有69人死亡,死亡率高达45%,死亡原因包括食物短缺、海水渗入以及呼吸了发霉稻谷后引发的疾病。老华侨曾回忆道:“航程从三四个月到半年没有一定,快慢要靠天气,华侨自携咸虾酱佐膳,日久都生了虫,抵岸时胡子几寸长,眼深面黑。海洋上浪大如山,许多人熬不过风浪。得到平安上岸,恍如隔世了。”

航运只是整个筑路生涯的第一步。在抵达施工现场后,华工从事的是最累、最危险的工作,比如清扫路基、用火药开山等工作。在主要由华工承建的弗雷泽河谷从耶鲁到利顿的93.32公里路段中,一边是激流飞溅的弗雷泽河,一边是坚硬无比的花岗岩山体,华工要在悬崖峭壁上开凿出15条隧道,最长的一条长达487.68 米。华工们需要在几乎没有立足之地的绝壁上凿洞搭建栈道,一不小心就会坠入深谷。除了坠亡外,塌方也是华工的主要死因。仅在1882年的一次塌方中,就有数十名华工被活埋。华工常在落基山中的密林荒野工作,山高水冷、熊罴出没,居住条件非常原始简陋,生活环境恶劣。作家威廉在《不列颠哥伦比亚建设者》中写道:“他们全月的粮食供应是一袋米(50磅),仅足以维持他们所从事的体力劳动消耗的一半。”他们在露天烧饭,主要吃米饭和大马哈鱼干。由于收入极少,他们吃不上蔬菜和水果,许多人因为缺乏维生素而染病了。冬天气候寒冷,大量来自华南温暖地区的华工只能靠生火取暖。铁轨越铺越远,工人不得不移到新的工棚去。搬迁时他们常常带着帐篷、生活用品等徒步40多公里去下一个工棚。

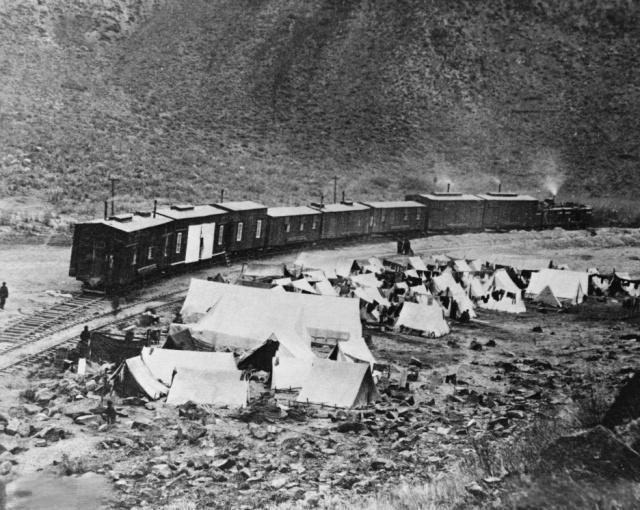

位于铁路沿线的华工宿营地

另一方面,华工在铁路修建过程中没有受到公平的待遇。在筑路过程中,华工群体处于生态链的末端。首先,尽管工作最为艰辛,但华工的工资却是最低的,他们一天的工资是1加元左右,要靠这1加元购买食品、日常用品等来维持生计,而白人一天的工资是1.5至2.5加元,且不需要支付日常开销的费用。其次,在工地,他们也受到了部分白人劳工的歧视。根据老华工回忆,在施工现场,白人劳工不愿意和华工一起工作,“不乐意在工作时身边有中国佬”。其理由是“中国佬的社会地位和自己不同”,而且他们认为,如果和那帮中国佬一起工作,就贬低了自己的身份。有趣的是,在白人劳工中,出于宗教信仰和生活方式等原因,最受歧视的群体是爱尔兰劳工,一些招工广告上甚至还会特意标注“爱尔兰人请勿申请”等字样,但恰恰这部分群体对于华工的歧视最深。在施工现场,华人处于半封闭的状态,与其他白人几乎隔绝。第三,与美国中央铁路一样,华工甚至没有资格参加铁路的竣工典礼。1885年11月7日,太平洋铁路在不列颠哥伦比亚省克莱拉奇合拢。身穿礼服、头戴礼帽的唐纳德·史密斯在大家的欢呼声中拿起铁锤,将工程中的最后一枚道钉敲进铁轨,标志着横跨加拿大的铁路大动脉将大西洋海岸与太平洋之滨连通。

唐纳德·史密斯为太平洋铁路敲下最后一枚道钉

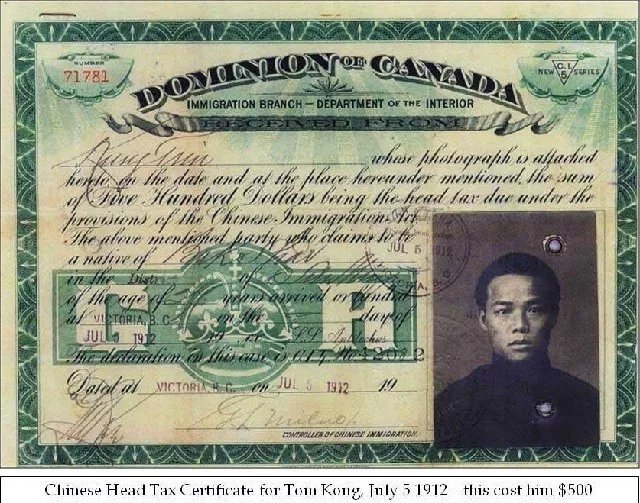

然而,在这历史性的时刻和现场,却不见任何一位华工的身影。这些铁路建设的主力军,被刻意地排除在属于他们的荣光之外。更有甚者,在铁路完工不久,加拿大政府就开始向入境的华人收取每人50加元的人头税,1900年增加到100加元,1904年猛增到500加元。从开征以来至1923年,加拿大从这项收入中共获 2300万加元,华人也成为当时唯一须支付税金才能进入加拿大的人群。其歧视性本质不言而喻。

正是在这种从事最危险工作却拿着最低工资、付出生命代价却连竣工典礼都无缘参加的境况下,“中国佬的机会”成为了华工命运最苦涩的注脚。

华人缴纳人头税后的完税证明

华人劳工的历史贡献

最后,华工对加拿大的贡献究竟有多大?加拿大社会有两种截然不同的态度。第一种是在铁路刚建成时刻意淡化、抹煞华工的历史贡献,诸如在通车时不让华工代表参加并且紧随其后针对华人征收人头税;另一种是在20世纪中后期以来,加拿大重新评估华工的价值。2006年6月22日,加拿大总理哈珀就歧视性的人头税向加拿大华人道歉,在提及华工在修筑太平洋铁路的作用时,他表态:“如果没有华工参与,就不可能有今天的加拿大。”

平心而论,华工在加拿大太平洋铁路修筑过程中的确发挥了重要作用,但称没有其参与就没有今天的加拿大的说法仍然有些言过其实。其一,华工参与的路段主要是美国建筑商翁德唐克承包的太平洋铁路最西端约400英里线路,他们很少参与落基山以东几千公里的太平洋铁路的修筑。华工的贡献在缩短工期和降低造价上,而不在铁路的有无上。假如没有这1万余名中国劳工的贡献,这段铁路大概率无法在1885年完工,而很可能拖到原计划完工的1891年。这样的后果很可能是原来计划加入加拿大自治领的不列颠哥伦比亚省就此加入美国或者保持独立,正如历史学家皮埃尔·伯顿所言:“没有华工,太平洋铁路就不会如期建成,不列颠哥伦比亚省可能不会留在加拿大联邦内——而这一切的代价,是他们的生命与尊严。”其二,来加拿大修铁路的华工主要出于经济目的,既不像当年白人眼中那么不堪,也并非出于伟大无私、乐于贡献的情怀,他们大部分都来源于清末南方地区的社会底层,为了生活而四处奔波寻找出路。当年歧视他们、磨灭他们的贡献是不公正的;现在神话他们、过度夸大他们的贡献,也是有失公允的。其三,长期以来,加拿大政府在华工的态度上存在偏差。尽管加拿大首相麦克唐纳曾表态“无华工则无铁路”,但在竣工典礼上无一华工出席,社会长期将华工视为“廉价消耗品”,加拿大主流史书长期淡化华工作用,强调白人工程师的“领导力”,这一现象直到20世纪末才有所改变。

综上所述,华工在加拿大太平洋铁路建设中的贡献不可磨灭,他们不仅缩短了工期、降低了成本,更在某种程度上影响了加拿大的国家统一。随着时代的发展,加拿大社会对华工的评价逐渐从忽视和歧视转变为认可和尊重,这一转变不仅是对历史的正视,也是对未来多元文化共融的期许。

还没有评论,来说两句吧...