黄热病是由黄热病毒引发的急性传染病,主要通过埃及伊蚊传播。伊蚊在黄热病患者感染初期叮咬吸血后,病毒在其体内潜伏8-9天并进入唾液腺。当蚊子再度叮咬健康人时,病毒随之进入体内,从而完成“蚊—人—蚊”的传播过程。黄热病的主要症状包括发热、寒栗、肌肉酸痛、恶心,重症患者甚至会出现黄疸、肝功能衰竭和胃肠出血等症状。在现代医学确认黄热病传播机制之前,该流行病的病因和传播机制长期困扰着医学界。要揭示黄热病传播机制的演进,需考察19世纪初期医学界对黄热病病因的多种解释,以及“蚊媒传播”这一新兴观点如何突破传统认知桎梏并逐步获得认可的过程。

一、黄热病的传统解释

19世纪初期,黄热病是殖民地与热带地区的重大公共卫生问题。其流行范围广泛,死亡率惊人,但由于缺乏确凿的病原论证,医学界只能依赖经验观察、类比推理和既有的疾病因果框架进行解释。这一时期的主要解释理论集中于两大理论流派,即瘴气理论(或称“非传染论”)和接触传染理论。其间零星出现过蚊虫传播的假设,但势单力薄,并未形成系统的理论学说。

该时期主流医学界普遍运用瘴气理论来解释黄热病成因。瘴气理论认为黄热病不具备传染性,主要由高热、潮湿环境和腐败的动植物所释放的有毒气体所致。该理论的代表学者查尔斯·考德威尔(Charles Caldwell)、本杰明·拉什(Benjamin Rush)、查尔斯·切尔文(Charles Chervin)等人常常援引黄热病在热带沼泽地、港口城市及社区环境恶劣地区高发现象,作为支撑该理论的实质证据。查尔斯·考德威尔在其1831年荣获哈佛医学院波伊尔斯顿奖的论文中指出,瘴气是导致黄热病、鼠疫、霍乱、胆汁热(间歇热、弛张热、登革热)以及精神错乱等疾病的根源,他尤其强调植物分解在黄热病形成中的关键作用;在《黄热病简史》一文中,塞尔登与怀特黑德医生(Drs. Selden and Whitead)表示气候与环境因素在其中起决定性作用,尤其当气温超过32摄氏度时,黄热病往往以难以遏制的态势迅速蔓延。

与瘴气理论相对立的是接触传染理论,该流派认为黄热病是外来输入疾病,具有人际或物品接触传染性。1801年,英国皇家医学会成员克林·奇泽姆(Colin Chisolm)出版著作《观察与事实》论证费城、纽约等地所暴发的流行病即为从西印度群岛输入的同一种热病,以此驳斥了本地气候环境导致黄热病的观点,强调黄热病具有传染性,可通过船只和人员跨洋传播。英国检疫官员威廉·平(Willam Pym)在1815年发表《对布拉姆热的观察》,首次清晰描述黄热病的高度传染性特征,称其传染力随高温增强,遇低温减弱。威廉·卡瑞(William Currie)则在其《关于黄热病的起源、性质及治疗的论文》一文中提出黄热病是一种“输入性”传染性疾病,强调检疫、隔离的重要性。

尽管接触传染理论逐渐传播,但在19世纪大部分时间,它的影响力仍不及瘴气理论。其理论以及检疫隔离政策常常遭受瘴气论学者的质疑。本杰明·拉什撰文力证黄热病不具有传染性,在其《旨在证明黄热病不具有传染性的事实,以及对黄热病所谓传染性现象的其他解释原则的说明》一文中,他明确否定了黄热病的传染性,认为疾病传播源于腐败物质在空气中的扩散而非人际接触,并批评了克林·奇泽姆错误地将西印度群岛的当地热病和欧美流行的黄热病混为一谈,将该疾病视为接触性传染病,由此误导了公众与政府决策。法国医生查尔斯·切尔文(Charles Chervin)持相同观点,他在1827年向法国皇家医学科学院提交的报告中,对接触传染理论提出辩驳。切尔文分析了大量来自新大陆医生的书面报告,指出支持黄热病传染性的医生数量极少,且即便在认为黄热病具有传染性的案例中,多数也因缺乏关键的细节而难以形成严谨的结论。

虽然19世纪主流医学界大都坚持瘴气论或传染论,但仍有部分学者和地方医生通过实地观察提出蚊虫传播的假设。在热带地区的医疗实践中,当地医生发现黄热病暴发与蚊虫活动密切相关。纽约卫生委员会的医生瓦伦丁·西曼(Valentine Seaman)记载了1795年黄热病的流行情况,他写道:“就连最年长的居民也从未在这个季节见过如此之多的蚊子,尤其是在城市的东南部”,“此前完全消失的蚊虫叮咬痕迹又显现出来……变成了小小的紫红色斑点”。1853年委内瑞拉医生路易·丹尼尔·波佩尔图伊(Louis Daniel Beauperthuy)在《库马纳官方公报》发表开创性研究,首次系统性阐述了黄热病传播与“白色条纹腿”蚊种的关系。同时,他绘制了加勒比地区黄热病流行地区与蚊虫栖息区分布的“重合图”。尽管这些发现并未引起学界重视,但为后来蚊媒传播理论的发展奠定了重要基础。

瘴气理论、传染理论及零星的昆虫传播假说共同构成了19世纪医学知识发展的重要阶段。这些理论虽各有局限,却通过相互辩驳与互相补充共同推动了医学科学进步,为后续卡洛斯·胡安·芬莱、沃尔特·里德等人提出并验证蚊媒传播假说提供了必要的对照与学术基础。

二、“蚊媒传播假说”的兴起与争议爆发

19世纪末,医学研究正处于从传统理论向实验科学转型的关键时期。针对黄热病的传播机制,学界早期盛行的瘴气论和传染论由于缺乏实质证据而日益受到质疑。在此科学变革背景下,蚊媒传播假说崭露头角,并引发了持续而深刻的学术争论。

1879年,美国海军卫生局设立哈瓦那热病委员会,负责调查黄热病的致病原因和传播途径。委员会核心成员、“美国细菌学之父”乔治·米勒·斯特恩伯格(George Miller Sternberg)奔赴古巴和墨西哥多地开展系列研究,并尝试从患者血液和黑色呕吐物中分离黄热病的致病细菌,但均未能成功。与此同时,古巴医生卡洛斯·胡安·芬莱(Carlos Juan Finlay)在研究斯特恩伯格的显微镜影像时,注意到“黄热病导致出血时,红细胞未破裂排出体外”的特殊现象,提出全新的黄热病传播机制假说。

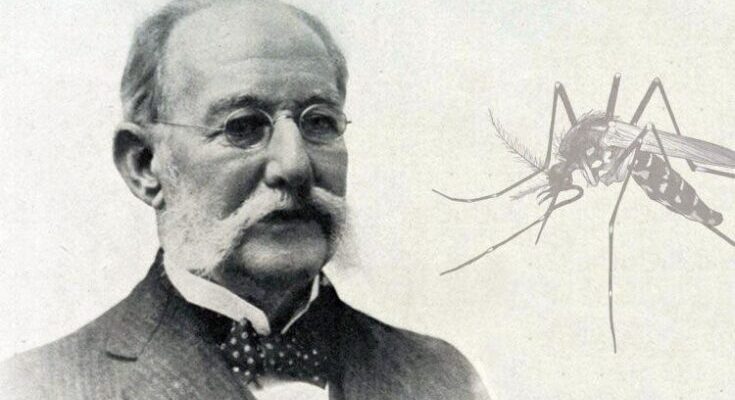

古巴医生卡洛斯·胡安·芬莱(Carlos Juan Finlay)

1881年第九届国际卫生会议上,芬莱正式提出伊蚊是黄热病的传播媒介,指出伊蚊通过叮咬病人获得病原体,再传染给健康个体,从而构成了黄热病“蚊-人-蚊”的传播链。同年,芬莱在《哈瓦那医学、物理与自然科学学院年鉴》发表《蚊子被认为是黄热病的传播媒介》一文,他指出黄热病的出血症状往往发生在没有明显血管破裂的情况下,而这些出血正是该病最关键的临床表现之一。由此,他推断黄热病的主要病理变化应发生在血管内皮,并进一步将黄热病归类为一种“以血管内皮为‘出疹’部位的出疹热”。他强调,这种疾病具有传染性,但同一患者只感染一次,发病过程具有规律性,与其他出疹热病相似。

基于这些观察,芬莱意识到,黄热病传播需将其病患者血管内的感染性物质提取并转移到未免疫个体的血管内。由于不存在人与人之间的直接传播,这一过程需要通过某种中间媒介来完成。这种媒介能够悄无声息且反复地刺入血管,“蚊虫恰巧能够通过叮咬完美地满足了这一条件”。由此,芬莱推断,这种被蚊子携带的“可运输物质”可能是一种病毒、细菌,或其他微生物病原体。尽管当时的技术条件尚无法确认其具体形态,但他坚信,正是这种物质导致了疾病的扩散。为验证这一假说,芬莱在1881年夏尝试通过让感染蚊子叮咬五位未免疫志愿者进行实验,然而却未能成功。此后八年间,芬莱不断进行尝试,培育了数千只蚊虫,并招募大量志愿者开展一系列实验:他让蚊虫叮咬黄热病患者,再让这些“携带病毒”的蚊子叮咬健康的志愿者,随后观察并记录志愿者的身体反应与感染状况。由于当时缺乏标准的实验方法,且其研究多由芬莱本人或助手独立完成,因此未能得到其他实验者的重复验证。其实验结果虽部分能够佐证该理论,但由于实验记录不规范且缺乏统计学分析,芬莱的研究仍被主流学界认为是缺乏可靠证据的推理性结论。

尽管芬莱提出蚊媒传播假说具有前瞻性,但在当时却遭遇了来自主流医学权威的强烈质疑。斯特恩伯格甚至在他的作品《黄热病的病因与预防》和《芬莱医生的蚊子接种实验》中反驳了这一假说,他认为“这个问题不值得认真关注,因为蚊子不会将吸食黄热病患者的血液直接注入下一位被叮咬者的体内。血液进入昆虫的胃部,消化后的残余物通过肛门排出。当蚊子将喙刺入个体时,其目的主要是吸血而非传播疾病。因此,很难理解在此期间疾病如何实现传播,除非在蚊子一次饱餐后到下次进食前这段相当长时间间隔里,病毒黏附在口器上且一直保持活性”。他认为这种概率微乎其微。在1890年的《黄热病病因报告》中,斯特恩伯格评价芬莱的理论虽然具有创新性,但其实验未设立对照组排除其他传播途径,也缺乏实质证据且无法重复实验,因此不足以挑战既有理论。然而,作为当时美国医学界的重要权威,斯特恩伯格对芬莱理论的公开否定极大影响了学术界对该假说的重视程度,这种权威性的质疑使蚊媒假说在美国长期遭到忽视。

蚊媒假说的发展举步维艰。1900年《华盛顿邮报》的一篇社论甚至公开嘲讽这一理论:“在所有关于黄热病的愚蠢、荒谬的废话中……最愚蠢的莫过于蚊子假说。”当时主流医学界仍普遍坚持瘴气说和接触传染说,这些传统理论虽然也缺乏确凿证据,但与正在推行的城市卫生改革措施相契合,这很大程度上延缓了学界接受新理论的进程。直到20世纪初,随着里德团队通过严谨实验获得确凿证据,蚊媒假说才最终获得学界认可,为后续的疾病防控实践奠定了科学基础。

三、共识形成与制度采纳

世纪之交,黄热病传播机制的研究取得重大突破。1900年10月27日,《纽约时报》的头版赫然刊登了以“蚊子传播黄热病菌”为题的文章,详细报道了黄热病委员会成员沃尔特·里德(Walter Reed)及其同事阿里斯蒂德斯·阿加蒙特(Aristides Agramonte)、詹姆斯·卡罗尔(James Carroll)和杰西·拉泽尔(Jesse Lazear)开展的一系列突破性实验。该团队通过严谨的实地研究,首次为蚊媒传播假说提供了确凿证据,从而推动医学科学界最终接纳这一革命性的疾病传播理论。

沃尔特·里德

为揭示黄热病传播的真实面纱,1900年夏,美国陆军设立的黄热病委员会在沃尔特·里德(Walter Reed)的主持下,在古巴开展了一系列科学实验。实验初期,委员会对11名死于黄热病的患者尸体进行解剖,试图探寻致命病原体,然未果。随即,研究转向验证一种更具争议的理论——蚊媒传播假说。1900年8月,委员会成员拉泽尔与卡罗尔自愿成为实验对象,主动接受感染蚊子的叮咬。卡罗尔被叮咬后患上严重的黄热病,险些丧命;拉泽尔则在9月出现了同样的黄热病症状,不幸去世,成为黄热病委员会首位“殉道者”。里德团队逐渐相信蚊子在黄热病传播中的作用,但如何拿出更确凿的证据说服其他人成了关键性问题。

为此,1900年11月,在获古巴当局批准后,里德团队展开了一项对照实验。他们招募了一批初抵古巴、从未感染过黄热病的志愿者,将其分别安置于两间特殊的小屋中。一座小屋中放置了黄热病患者使用过的衣物、床单等遭受“污染”的物品,但严格防止蚊虫进入;另一座小屋保持环境清洁,却引入了叮咬过黄热病患者的埃及伊蚊。实验结果明确显示,仅接触污染物品的志愿者全部未受感染,而暴露于蚊虫叮咬的志愿者则相继出现黄热病症状,这一发现直接证实了蚊媒传播的有效性,同时彻底否定了瘴气致病理论和接触传染理论。

此外,为进一步验证传播机制,委员会又展开了一系列严密的人体感染实验。研究团队采用两种方式进行:一是让已叮咬过患者的埃及伊蚊叮咬健康志愿者,二是向健康的志愿者注射发病初期患者的血液或血清。实验结果显示,黄热病毒需在蚊体内潜伏约12天才具备传染性;患者发病初期的血液具有高度传染力;黄热病毒仅通过蚊虫或血液途径传播。里德尔团队的实验结果为蚊媒传播理论提供了确凿的科学依据,更为后续的疾病防控工作奠定了坚实的理论基础。

随着实验证据不断积累,蚊媒传播理论逐步获得了医学科学界的广泛认可。1908年在里斯本召开的第四届国际卫生会议正式采纳了蚊媒传播假说,标志着其从学术假说转变为全球公共卫生实践的科学理论,推动了疾病防控策略从传统经验主义向科学实证主义的根本性转变。

蚊媒传播理论的确立推动热病防治策略迅速转向蚊媒控制和环境治理。1900年底,美军在哈瓦那率先实施系统的灭蚊措施,通过硫磺、甲醛和杀虫粉进行室内熏蒸,清除积水等蚊虫滋生地的方法,次年哈瓦那成功实现了历史上首次全年无黄热病病例的纪录。这一防控模式随后由威廉·戈尔加斯在巴拿马运河工程中进一步完善。戈尔加斯在巴拿马城和科隆等地综合采取清除积水、排干低洼地、喷洒杀虫剂以及安装防蚊设施等以生态干预为核心的疾病防控措施,有效遏制了黄热病的传播,甚至大幅降低了由其他蚊种传播的疟疾发病率。这一成功实践标志着生物媒介控制成为现代公共卫生的核心策略,为全球热带病防治树立了典范。

巴拿马运河的灭虫

1881年至1908年,黄热病传播机制研究经历了从传统理论到现代科学的重要转型。这一“从怀疑到共识”的认知演变过程既体现了医学技术与实验方法的进步,又展示了科学理论发展与社会结构的复杂互动。蚊媒传播理论的确立不仅革新了人类对疾病传播的认知框架,更推动了热带医学从经验观察向实验验证的研究范式转型。另外,蚊媒理论的应用与殖民统治体系形成了紧密的互动关系,美国、法国等强权国家将该理论转化为维持殖民统治的公共卫生工具,医学知识由此从中性的学术探讨转而成为国家权力运作的重要组成部分。

还没有评论,来说两句吧...