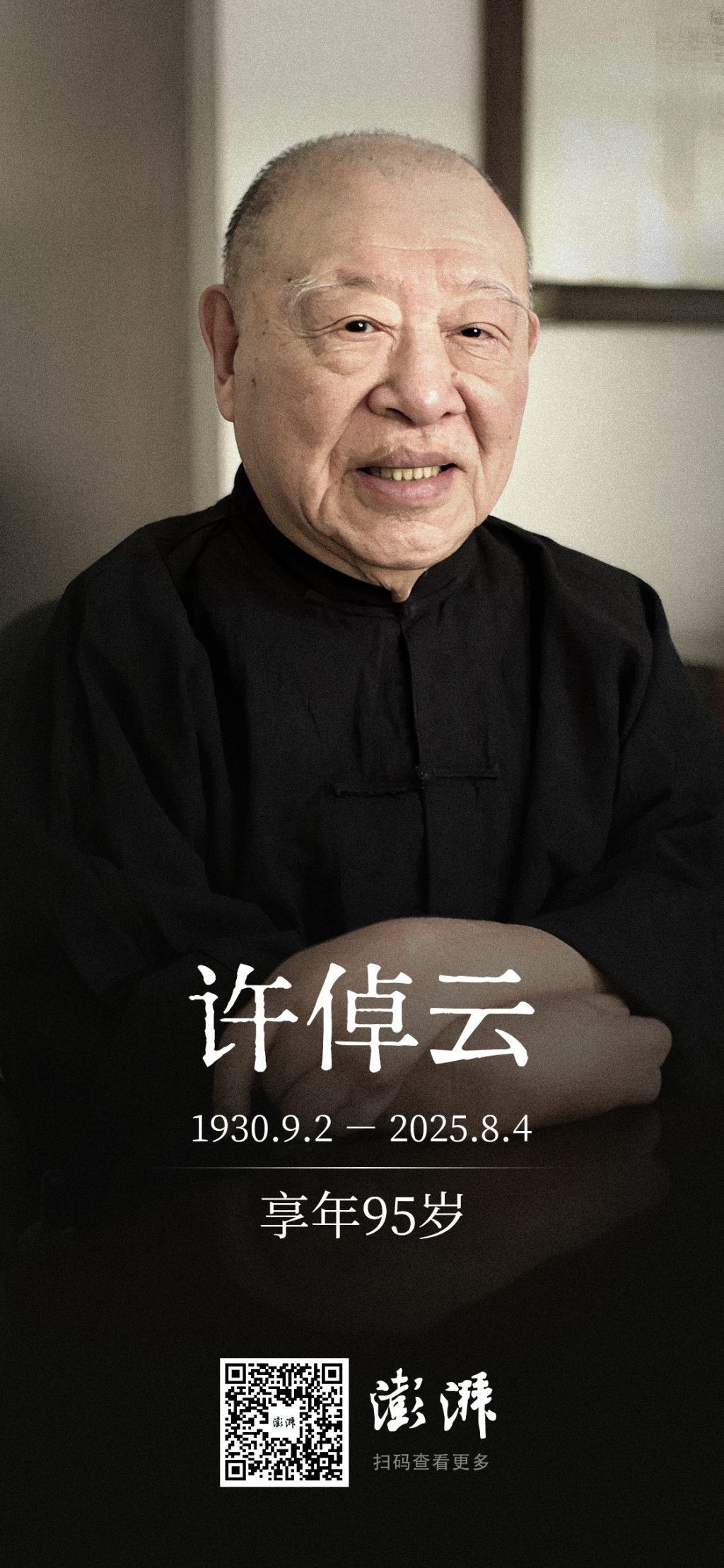

8月4日,著名历史学家许倬云先生在美国去世,享年95岁。

“太突然了。”华东师范大学历史学系教授许纪霖第一时间接受了记者的专访,电话那头,他先表示了震惊,“我和他都姓许,从年龄上讲,我是他的学生辈,所以称呼他为‘许公’。他也很客气,每次见面都是称呼我‘许兄’,身上带有那代文人特有的老派与亲切。”

许倬云

第一次见到许倬云时,许纪霖正在香港访学,“那是1999年,许公当时是香港中文大学历史系客座教授,他把我叫到办公室聊天。他可能也知道我喜欢关心世界大事,所以第一次正式交流,谈的不是学术,而是站在新千年世纪之交对世界未来的忧虑。其念兹在兹的忧患意识让我印象深刻,之前很少有长辈学者和我谈话不谈学问,谈对人类未来的关怀。后来我们就熟络了起来。”

在许纪霖看来,许倬云、张灏、林毓生等那代台湾学人和今天的台湾学者不大一样。“前者都是从祖国大陆来到台湾,在台湾成名成家,后又长期赴美研学访问。他们身上都保留着中国传统士大夫的传统,所谓‘家国天下’的情怀,有非常宏大的视野。特别是许公和张灏先生一样,思考的都是人类命运的大问题。”

中国几所主要的综合性大学目前都建有人文社会科学高等研究院。“海峡两岸的南京大学、台湾大学同在2005年成立高研院,许公是最早的推动者之一。他当时也是南大的高级顾问,每年都要在南京很长时间,南大建立高研院也是他的建议。”许纪霖回忆说,2008年华东师范大学成立思勉高研院,“我还专门请许公来沪参加揭牌仪式并做演讲,他欣然应允。老人家很幽默,说自己坐高铁不方便,搞辆车来把他‘塞’进去就好了。”

“许公那次在演讲中着力提到,高研院要倡导跨学科研究,但跨学科并不只是跨社会科学的学科,你也可以‘飞象过河’,结合人文学科与自然科学。他最后还提出愿景,讲自己心目中理想的高等研究院,应该是一个知识界的文化先锋营。后来这篇演讲题为《我心目中的高研院》在《文汇报》上整版发表。”

“那次活动结束后,我送他回南京,老爷子下车前还执意要送给司机一百块钱作为小费。可见他在待人接物上面,哪怕是对于普通人,也颇有贵族之风。后来因为和李敖的官司,2013年之后许公不再回台湾。后来,他的身体状况也越来越不好,几次和我通信诉说想来大陆看看,都未能成行。这应该是他晚年的一大遗憾。”

许倬云

许纪霖介绍说,许倬云早年精究上古史,特别是对西周史、汉代的农业研究等都卓有成绩,是这方面的大师。中年时,许公开始向企业家讲课,像在《从历史看组织》一书中,他立足现代管理学视角,将中国历代王朝治理体系类比为企业组织,探究国家作为特殊组织形态的运作逻辑与历史演变脉络。“通过讲述中国历史落脚在现代企业管理,可以说许公在这方面也是先行者,后来大陆很多学者也开始面向社会、面向企业家授课,但他要比我们早了三四十年,这也让他产生了很大的社会影响。”

许倬云晚年学术风格为之一变,转而写作多种中国通史。“出了好几个版本,而且一本比一本好,包括《中西文明的对照》等书,都在大陆很畅销。我个人比较欣赏《说中国》,还专门为此写过书评。许公在书中把中国古代历史贯通性地重新论述了一遍,其中不乏新颖的观点和创见。”

“举个例子,关于中国的一神教传统。之前一谈中国的宗教,都是泛泛地说儒释道三教合流。许公在书中就认为,事实上在魏晋南北朝以后,中亚等地的摩尼教、祆教、景教传入中国,它们没有对上流社会产生影响,却对民间社会,特别是对秘密社团、帮会产生了巨大的影响。他的这个观察是非常敏锐的。”

“他的另外一本书《中国文化的精神》,影响也非常大。讲中国文化一般都是讲经典意义上的‘大文化’,但这本书写的是中国文化的‘小传统’,我把它称为是讲‘肌肤’中的中国文化,是谈我们的中医、烹饪、太极八卦、阴阳五行等,讲中国人是怎么看待自己的身体以及宇宙的。之前的大学者很少从这个角度切入,但许公的讲述出人意表又言之有据。可以说他对中国历史的了解是上下通吃,既谈经典,也寓目日常生活、风俗习惯,无所不包。”

许纪霖认为许倬云晚年的影响主要是面向大众。“特别是这两年,他成了‘老网红’。他的仰慕者帮他的忙,除了出版书籍,还帮他在多个平台上运营视频号,像B站上的‘许倬云说历史’,粉丝多达五十多万之众。他一点也不排斥新媒体,通过新媒体向青年人讲中国文化、讲人生智慧,所以许公一直是很年轻的,一直和时代保持同步。他做文化启蒙、知识启蒙,欣然尝试最时尚的新媒体和社交媒体,包括视频和短视频。”

“许公讲的内容都很大,大历史、大智慧,这是年轻人喜欢的。同时在这个内卷的时代,他能收获大量青年朋友的关注和推崇,还在于其本人的人生经历就堪为一部励志小说。他从小就非常自立,考上台湾大学历史系,赴美取得芝加哥大学博士学位,后来又回到台大做历史系系主任,担任起繁重的行政工作,展现出出众的学术组织能力,甚至比正常人承担的工作量还大、还多。”

“谁见到他都会油然起敬。”许纪霖回忆第一次见到许倬云的情形犹在眼前,“他的身材很小,又行动不便。当时汽车开过来,旁边的人都在悄声说‘许公来了’。但见他的太太孙曼丽女士先下车,转身把他像抱小孩一样从车里抱下来的。因为先天残疾,后来又多次动手术,他的生活当然是需要人照料的。但孙女士也告诉过我们,穿衣、吃饭这些先生都不要人管,都是他自己照顾自己。”在许纪霖看来,“许公比谁都健康。不仅是大脑和心理,他的身体也有非常strong的一面。”

“虽然生活不便,但许公热爱生活。做上古史研究的学者都注重史前文明的考古发掘,按照王国维提出的‘双重证据法’,讲求既注重地上的文字,也关注地下的文物。许公经常到考古遗址的现场去了解历史,用他的话说,就是把自己往小车里一‘扔’,哪都要去。所以他从来都不是一个书斋里的学者,而是个面向田野的学者。在他身上充满了人格魅力,不仅是学问好、有智慧,而是活生生地展示了生命的活力,这和身体健全与否并不完全画等号,是一种由内而外喷薄而出的生命力。这一点在他身上体现得尤为显著。”

“晚年的许公,经常会谈起对美国的失望和对中国崛起的期望。”许纪霖回忆说最后一次见到许公时,后者就表示了对美国人文精神衰落的批评。“过分倚重科技的发达,重视物质的利益,他对此一直是抱有忧虑的。”

“许公的这些观点,听上去颇有几分‘东升西降’的味道。但我认为要把这些放在他人生经历的语境下去全面地看待,也是陈寅恪先生所谓的‘同情性理解’的态度。1937年,抗日战争全面爆发。许公那时才七岁,就随着家人一道过上了颠沛流离的生活。他对我讲过,在无锡乡下,日寇来扫荡,一家人躲在芦苇荡里,鬼子的刺刀就在鼻子前擦过,就那么近,真的是九死一生。那代人经历过战争,真切地感受过民族的屈辱,对于国家的崛起总是充满了想象与期待的,这和他们人生经历密不可分,尤其是还原他的童年生活,以及晚年又生活在美国。有的人可能并不同意他的看法,但还是应该理解他。”

2024年,第六届唐奖汉学奖授予许倬云先生,以表彰他在汉学领域的卓越贡献。“这个奖号称是汉学界的‘诺贝尔奖’,主要颁给人文学者,一年一评,我也是初选提名人之一,之前就多次提名过许公。令人欣慰的是,终于在他去世的前一年获奖,实至名归,是对他一生治学的肯定。”。

还没有评论,来说两句吧...