一

日本最古老的史书有《古事记》与《日本书纪》两部。《日本书纪》奉当时天皇的敕令开始编纂,由来自中国、朝鲜的文人共同执笔,于720年以标准的汉文体史书形式展现在世人面前。这是可以确认的史实。然而,《古事记》于712年成书这一事实,人们仅能在其撰录者太安万侣的序中找到佐证,其文体亦非标准的汉文体,而是用一种变体的汉文书写的。二者在记叙重点上也有所差异。简单地说,《古事记》强调天皇的谱系,神话色彩非常严重,而《日本书纪》模仿中国官方史学体例,使用标准的汉文写作,淡化神话色彩,突出天皇作为“君主”的政治权威。长期以来,就作为史实记录而言,《日本书纪》显然有着更为重要的地位。

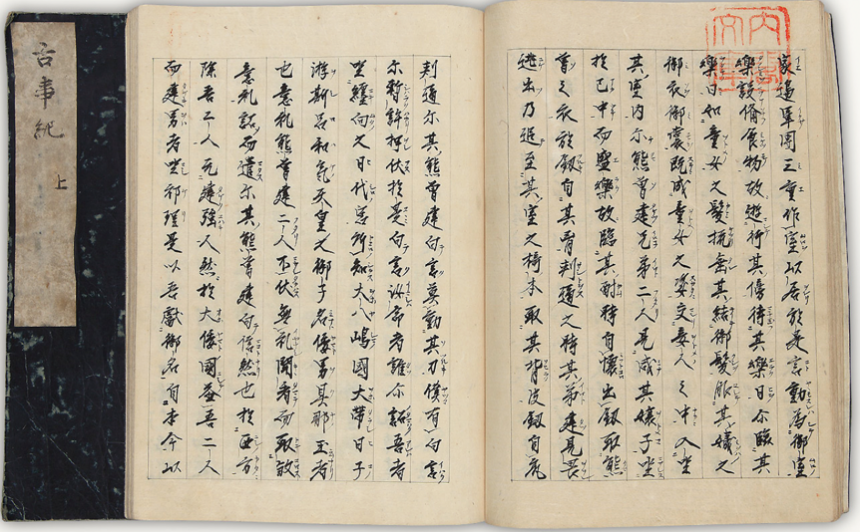

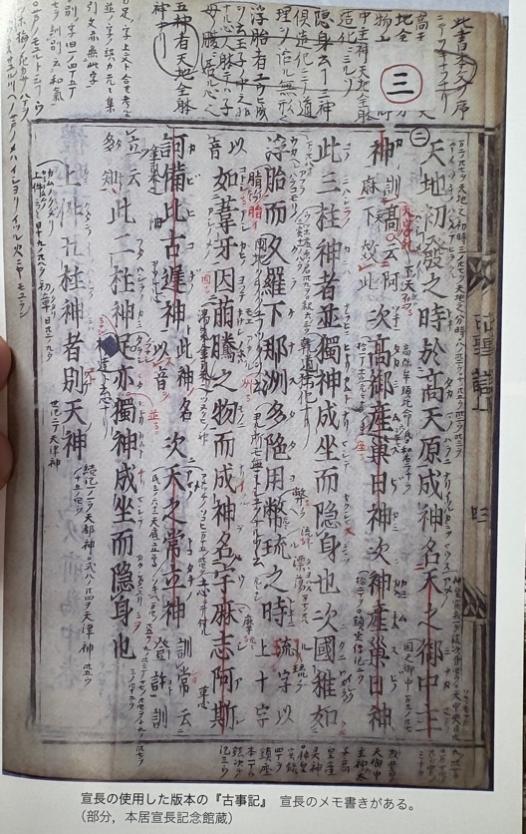

《古事记》书影

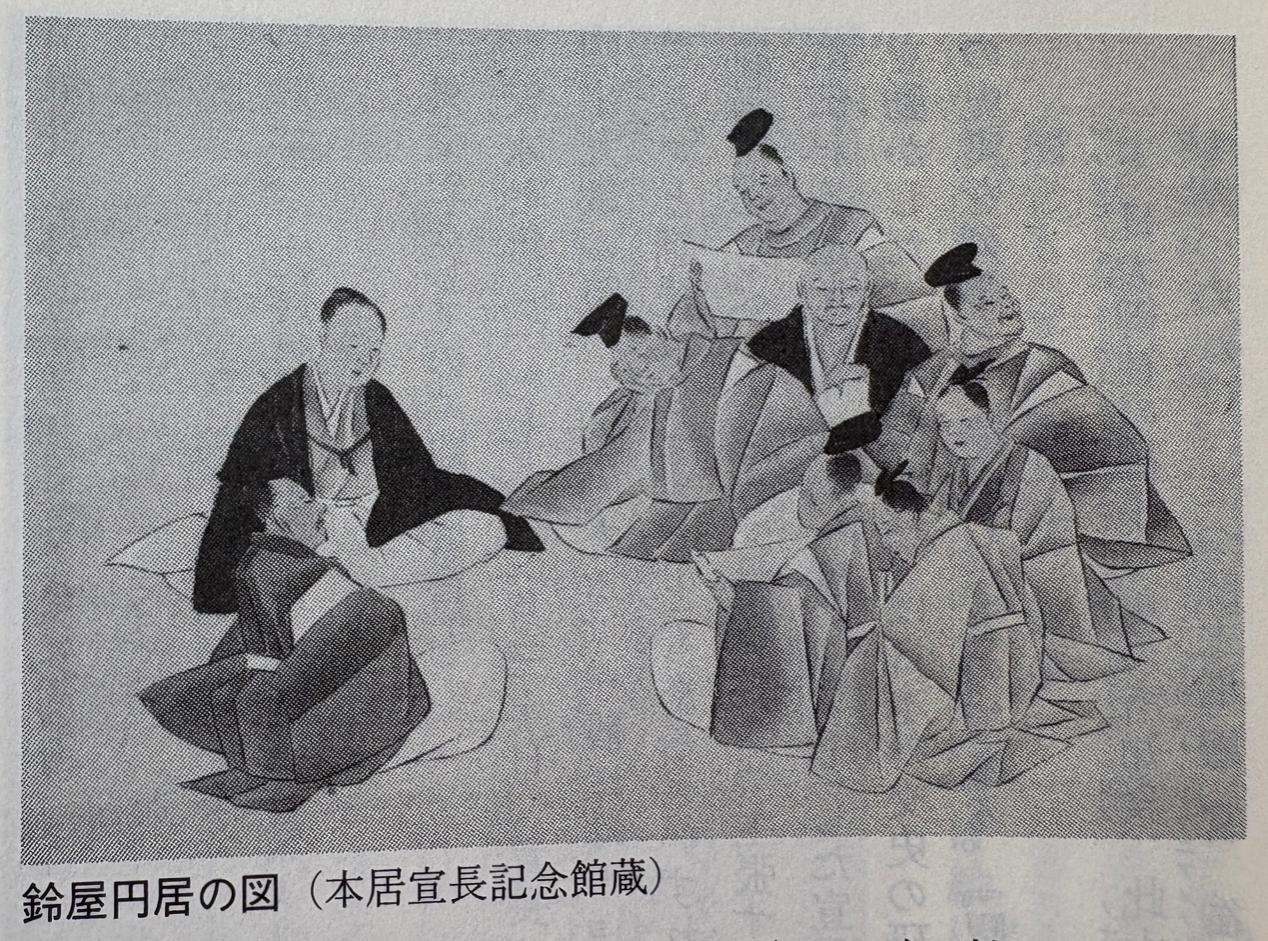

然而,到了18世纪,日本江户时期的“国学四大名人”之一本居宣长(1730-1801)却认为,“《日本书纪》因以后代之意记先代之事;以中华之言记皇国之意,故不合之处甚多。然《古事记》颇无故作高深之举,实录自古相言传之事,故其意其事其言皆可互相指称,皆为先代之实”。换言之,他认为用中华之言(汉文)撰写的《日本书纪》与“皇国之意”不合,反而用汉字表示声音的《古事记》是如实地记录下了“先代之实”。正如子安宣邦指出的一样,宣长发现的是《古事记》变体汉文背后一个由古日语呈现的神话传说的世界。自此,《古事记》中所记录的变体汉文,被视为日本人极力保存、传承古代日语的一种方式。于是,宣长诠释《古事记》的工作,也就成为从变体汉文文本中设法读出古代日本人的话语与心声的伟业。耗其毕生精力创作的《〈古事记〉传》描绘了一种“在汉字东渡日本之前,日本已拥有作为本民族语言的日语。汉字只是借来之物,是外来的作为书写日语的手段”的现代声音中心主义的语言观。

事实上,宣长的研究成果有一个复杂的学术渊源。“新井白石比宣长更早,在18世纪前半叶,就试图通过批判文献,客观地叙述日本的古代史。贺茂真渊试图在研究古代日本语的基础上解读《万叶集》,特别是想把对《万叶集》的研究推广至《古事记》,这就决定了作为学者的宣长的研究方向。另外,荻生徂徕已经运用实证的历史语言学的方法,来解释古代儒学的文献。富永仲基大概是受到徂徕的启发,在思想发展史的框架内,批判性地叙述了佛教各派的教义。宣长确实高度地评价了他们的方法。就是说,到了18世纪后半叶,宣长将这个世纪前半叶发展起来的研究领域(古代语言、古代史)和新方法(接近实证)继承了下来,并且在某些方面有所发展。宣长第一个试图从学问的角度对日本的古代思想作出明确的阐释”。

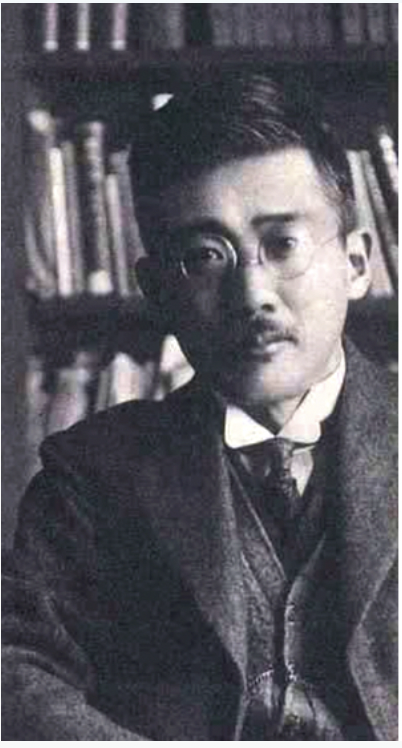

本居宣长

顾炎武

此外,从一个更广泛的学术思潮来看,宣长的方法论也不是孤立的。它是东亚大陆文化民族主义萌发的一个副产品。小森阳一指出,17世纪下半叶的明清鼎革后,在失败的汉族知识分子顾炎武那里,从古代文献的文字表记中抽离出声音的学问古音韵学也取得了长足发展。“至于明朝遗臣顾炎武,由于当时像他这样的遗臣们自己所属的汉族王朝业已灭亡,便以各种方式开展反清复明的运动,顾氏就是在这种情形下撰写出《音学五书》的,据说直到最后他都没有改变作为明朝遗臣的气节。作为结果可以说顾炎武通过溯‘古’追踪到了汉民族的连续性和非连续性,从而创建出了汉民族的‘内部’之声。也正因为如此,他的著作在满清完成全国统一、建构起多民族的帝国实体的乾隆帝时代被列为禁书,成了被焚毁的对象”。 顾炎武与宣长无论是在问题意识,还是方法论都如出一辙。事实上,宣长也受到了以顾炎武为代表的明末清初的汉人学者的影响。

二

有人认为,宣长的“国学”思想与当时的思想控制相关。在江户日本,“儒学、佛教的解释权分别被江户幕府与各大佛教宗派所把持,它们基本都服务于统治阶级,无法给民间提供指导;外来的天主教、基督教又遭到江户幕府禁止,无法在民间流传开来。为了规避幕府约束,同时又要尽可能与主流学说保持距离,知识分子开始关注日本在受到儒学、佛教思想影响以前的上古经典,如记载日本神话的《古事记》,记载日本传统诗歌‘和歌’的《万叶集》等作品,在国学者看来,世人认为的‘风雅’都是儒学、佛教理念所带来的,只有上古经典里才有着最‘日本’的日本”。

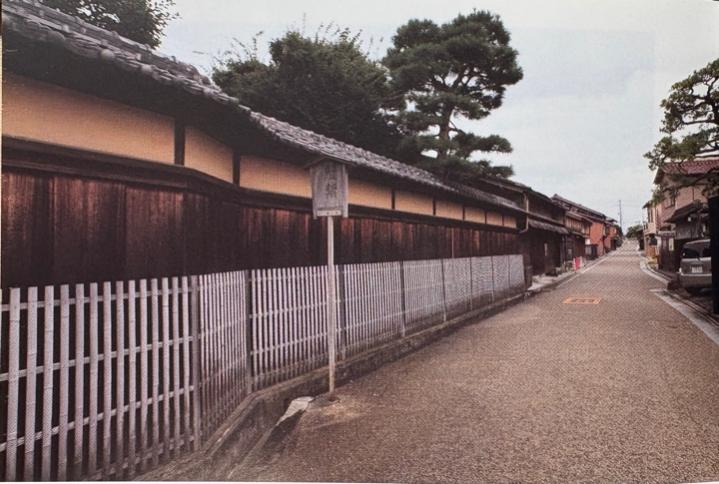

宣长的出生地

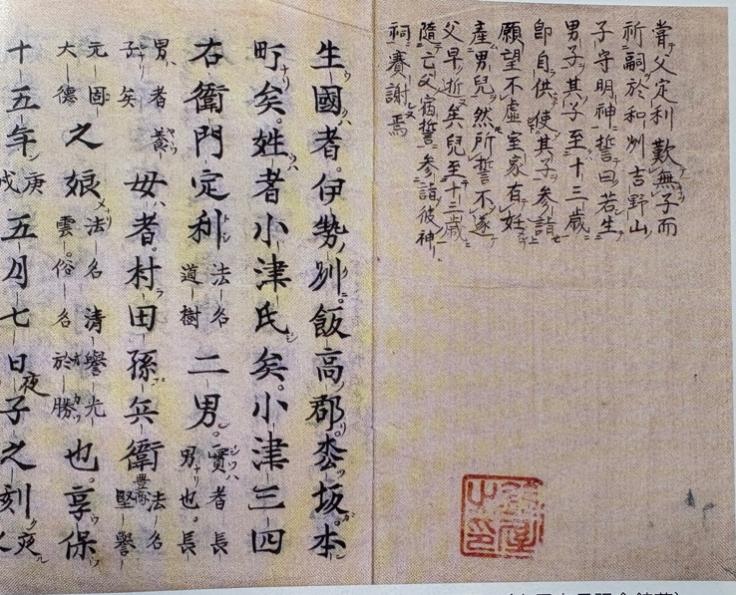

但也有人认为,宣长转向国学与他的家庭和个人经历的关系更为密切。宣长出生于伊势国松坂的町家,排行老二,家业是木棉批发商。当时町人的社会地位非常低。宣长在回顾中提到在祖先的时代人们把町人称作“贱民”,他自己当上医生,“摆脱了商人的脸面”。然而,町人身份可以说暗示着宣长与主流学问无缘。在18世纪前半叶,幕府或藩的高等教育机关绝大多数不接受町人的子弟。同一世纪的后半叶,大部分学生也还是武家的子弟。但他那个时代的知识分子的语言一般来自儒学,尤其是朱子学,与武士社会有着密切的联系,町家的宣长是在私塾里学习儒学的。作为武家社会的“意识形态”的儒学,无疑与他本人钻研的学问是不能视为同一东西的。甚至可以说,他的主要思想就是在攻击作为德川意识形态的朱子学。

宣长的日记

在这样的社会环境中,加藤周一认为,“不能与武士社会同一的宣长,也不能使自己和町人社会同一。没落武家的老二既不是武士,也不是町人,只能把自己定义在日本人上。宣长的民族主义(或日本至上主义)大概是源于此吧。难以被纳入现存的具体集团(武士或町人社会)的个人,从‘意识形态’的水平上说,抽象的上级集团(日本民族)和自己是同一的;在生活水准上说,把伙伴聚集在自己的周围,建立新的小集团,强调这种伙伴意识倾向的不仅是宣长。他的极端民族主义——并且站在这个立场上继续不断地写出了许多‘荒谬’的论说,这不是他的学问的结果,而是他心理上的需要”。

三

村冈典嗣曾指出,《古事记》和《日本书纪》中的创世神话和建国神话,在经历了记纪成书、中世神道论的发展、近世初期的儒学兴隆三个阶段之后,通过一定的重新阐释被逐渐合理化了。进入近世,儒学发展之后,对神典的神佛一致性的解读越发流行,到新井白石达到顶峰,诞生了神话史实说。这种说法认为,开天辟地以来的所有神话,都是把创建国土的史实“用比喻的方法进行了叙述”,其所谓的“神”指的是伟人、英雄,其所说的高天原和根国则是指日本的某某地,荒唐无稽的要素由此都被去除了。

但是,近世前期的神儒一致说,在孕育了白石等人过于合乎逻辑的神话阐释的同时,也孕育了与之相反的垂加神道派的天人唯一思想。后来,山崎暗斋直接主张日神“与天日为一体”,抛弃了将神德比喻为日月的学说,更倾向于神秘化。在此基础上,宣长大大地强化了这种神秘主义。例如,他拒绝了如下颇具“异国之理”色彩的言论:天照大神是统一日本国土的太祖,高天原为其帝都等等,所谓“异国之儒佛”,“只以润色文为其宗,仅拘于此理”。他干脆宣称,天照大神便是太阳本身,日本是天照大神诞生之地,所以如史所载“万国之本源、太宗之国”,“天壤无穷之神”等等。换言之,宣长以太阳=天照大神的万世一系而使天皇=神的思想谱系,否决了天皇存立于天理、天道之类的抽象原理,也否定了汤武放伐论。这样一来,万世一系的天皇的存在本身便成了其证据,所谓“皇统普照此世,天照大神子孙万代之治,依天壤无穷之神敕,纵过万万岁亦无所动”。“吾邦之道,开辟以来优于万国,因于言语道断、非人之智所能及之灵妙奇异之所,云神也。……其优于异国,万国见所未见闻所未闻之灵妙奇异,何也。第一天子开辟以来,天照大神为天下之主,统御天上天下,至今日,或至万万代之无穷,继一系之神胤,未曾移于他姓,……唯依自然之势而行。其所云自然之势,皆出自天照 大神之御心,……吾邦之道,如此万事皆凭天照大神之神意,毫无后人之作为,是云自然灵妙之神道也”。

宣长讲学图

宣长的这种主张是将《古事记》《日本书纪》中的神话故事原封不动地转化为世界观,与儒学的理性主义完全是南辕北辙。此外,他还明显地以“自然之神道”来贬低儒学“修身齐家治天下”的合理主义。1756年,宣长在一封私人信函中就曾提及,“不佞之读六经论语,唯玩其文辞而已矣。而六经论语是圣贤之语,或有可以补自然之神道者,则亦取之耳”。“上古之时,君与民皆奉自然之神道而依之,身不修而修,天下不治而治矣。礼义自有焉存矣。又奚须圣人之道焉。……不佞虽不肖,幸生此神州大日灵贵之宠灵,奉自然之神道,而依之,则礼义智仁,不蕲而有焉。”由此一来,关于日本、天皇的言论又再进一步地被神秘化:“神者,原非他人国中之佛、圣人之类,不可以世之常有之道理揣测。神之御心之善恶,非人心可知也,此天地间所有之事,皆出自神之御心,皆神之为也,……天下苍生顺从此大御心。此所谓神之道也。”

四

宣长之所以能够原封不动地将神话转化为世界观,是因为他自己有一套独特的语言中心主义的观念。他写道,“所谓意、事、言,皆是用于互相称谓之物,……即意、事皆以言相传,书之宗旨则为记述之言辞矣”。 为了了解古代的“意”(大和心)及其“事”(古代的事实),就必须了解古代的语言。所谓“大凡人之形状心地,以言语之像,皆可推之。上代万事,明其言则皆可知。以汉文之书,随其读之,何以知古之言语,知其代之形状耶?观古歌,当知皇国之古意所言,与汉之形状甚异”。如此,《古事记》中所载的所谓“书”为自古相“传”之“言”,且“言”之于“意、事”皆可兼而传之,所以无需概念性解释,原封不动地继承便可。总之,这是一幅可将“言”、“意”、“事”三者等价相连的三位一体的构图。

宣长阅读《古事记》及其笔记

对于当时的学问环境,宣长曾经批判道,“世人一提及学问,便认为是学习中国典籍。学习皇国古学时,则另称为神学、倭学或国学等。之所以如此,是因为自古以中国为宗,本国为从,方有此说。虽极其不应如此,但古代治学,只有学习中国书籍,却无人对本国之学有专长,于是,自然而然形成此种风气。至于近世,以皇国之学为专长者辈出,随之,将学习中国古典称为汉学、儒学,故应大胆地将此皇国之学称为学问。”由此,宣长把自己的学问称为古学,并进行了如下的概念界定:“所谓古学,指与后世学说无关,凡事皆依古籍,考证其书,详细阐明上代之事的学问。”

这种学问主张要通过古代日本的歌、祝词、皇上诏敕等材料来研究古代一般的“语言”。宣长宣称,“吾国为天照大御神之国。优于他国,可喜可贺之国也。人心行业、言语,唯质朴优雅。”此外,他又通过与“气盛、好聒噪”的汉字=诗的对比,宣扬以“古情之言”“古之雅心之言”构成的“皇国”之歌,乃是“神国之风雅”。

虽然宣长所关注的是语言学文献学的问题,但其思考的背景乃至其批判的目光始终是指向“异国”。正如萨义德在东方学中确认的一样,“西方”概念的产生与“东方”互为镜像。在宣长这里,“日本”的确立也离不开中国这个“他者”。对此,子安宣邦写道:

本居宣长宣称:《古事记》“实录自古更相言传之事”,所以那里所展现的是“先代之实”。但是,我们可以这样认为:本居宣长的学说是以某个叙事为前提才得以成立的。也就是说在《古事记》的记述中必须有一个能够令“故作高深之举”态度介入的外部环境,然后才会有一个自我保护的内部环境,即“某个叙事”指的是围绕着内部成立环境而展开的叙事。据此进而言之,如果没有外部行为的介入的话,便可以原封不动地保持内部环境的存在,而且这一内部环境的存在是丝毫不会受到外部行为损害的真实。……在此,这个力图介入的外部指的是汉字文化,而那个必须保持的内部则是指口口相传的“大和语”。本居宣长便是以这种叙口事模式对《古事记》进行重新解释的。

……

本居宣长对《古事记》的出现所作的重新解释其真正用意在于表明:因汉文汉字的引进而成为可能的写作体(eccdtule) “大和语”,其基础是从《古事记》文本中以训诂的方式读出了神圣的口诵体古语。这样,到了近代在如此“大和语”学说出现的同时,一个新的神话也出现了。因为这种学说表明:由于《古事记》的产生,国语才得以成立,一种被称之为“日本人”的民族意识才得以被叙述,一个叫做“日本”的“内部”才得以成立。

子安宣邦

《宣长学讲义》

事实上,当“大和语”与“大和心”的构想被提出时,其蕴含的认识论错位是显而易见的:一切“言”与“事”实则都被外来的“中华之言”所框定和记载。然而,正因为此“言”非我族类之“言”,其承载的“意”与记录的“事”,唯有在引入后世的诠释(“后代之意”)中方能被理解,那所谓的绵延不绝的“皇国之意”也才得以被感知。关键在于,宣长所宣称的“皇国之意”(大和心)本身的存在性就值得怀疑。他的思想路径是:首先通过否定“中华之言”的表征能力,划出一条排斥性的界线;然后,才得以在这条界线之内,构建出一个看似自足的“皇国之意”。在他的“言”、“意”、“事”三位一体框架中,“皇国之意”及其关联的“事”,恰恰是以对“中华之言”的排斥为前提才能被推导出来。更深刻的矛盾在于: 孕育这“皇国之意”的“先代之实”,其赖以存在的外在形式(文字载体)正是被其排斥的“汉字文化”。因此,它只能被设想为依赖“言”或“言传”等口耳相传的方式存续。这就必然要求一种将声音从文字(汉字)中剥离(训诂)出来的方法论。正因为如此,安丸良夫才指出,这是本居宣长连篇累牍的“语言中心主义”。

五

事实上,由“语言中心主义”幻想出来的是一种皇国意识。宣长写道:

言皇国有格外之细致,乃因此为普照四海万国之天照大御神出生之御本国,万事皆优于异国也。……本朝乃天照大御神之御本国,其皇统所领之御国,万国根本大宗之御国也。万国皆尊此御国,臣服与此,四海之内,必当皆依从此真道也。

姑不论其不可测之理,以当下目之所见,当知皇国优于万国之尊。皇统之不易自不必言,其余第一保人命之稻谷之美,与万国有天壤之别。另有众多无需赘言。又土地虽非宽广,然论自神代便无外国侵犯,……大有户口稠密,殷富隆盛之事,则宇内无国能及皇国也。

但宣长这种皇国意识形态的背后,除了中国以外,还有一个世界大航海的欧洲背景。宣长这样写道,“有阿荷陀(荷兰)一国。此国详于天文地理,其国之历法与唐国之历法甚为相异。一月之日数亦大不同,亦无闰月之说,依其则年年无差池之事”。“於荷陀国之学问一事兴矣,江户处处皆可见。有人专学,闻其所言,日於荷陀国之人为易物遍访远方各国。故习其国之学问则知远方各国之事。汉学者唯执着于其国之事,当知此癖甚恶也”。事实上,他是将欧洲世界作为与“反中国”相关的事物进行了肯定性的参考。

值得补充一点的是,根据桂岛宣弘的研究,“《古事记传》完成于1798年,亚当・拉克斯曼航行至根室是在1792年。通览宣长著作,宣长并没有将欧洲世界视作对自身的威胁。有关俄国的记录,仅有其誊写清书《西域闻见录》时的草草数笔而已(《玉胜间》第14卷)。更进一步说,宣长显然阅读过《职方外记》(《玉胜间》第11卷,《本居宣长随笔》第8卷等处有记载),我们虽然可以从《天地图》《天文图说》《沙门文雄九山八海解嘲论之辩》等看到宣长对西洋知识的关心,但很难立刻断言宣长从这些言说中受到了多大影响”。

尽管如此,樱井进还是基于子安宣邦的观点,建议从资本主义世界史的形成的视角看待本居宣长的思想史地位。

正如子安宣邦指出的那样,作为有关本居宣长《古事记》出现背景的最新解释,(我认为)作为近代国家民族同一性之象征的“大和语”,是在18世纪后期产生的。这件事与18世纪后半叶的产业资本主义及其由此产生的西欧帝国主义、殖民主义运动以亚洲为对象有关联。本居宣长并不是毫无目的地、毫无防备地主张“日本”精神及其语言的绝对优越性的。在其背后应该存在着这么一种主张:作为一个落后贫穷国家的日本,在面对西欧列强来势汹汹的殖民主义及帝国主义冲击之时,一定会发出绝望的回应。也就是说本居宣长并非悠然自得地在主张“日本”的绝对性,而是作为对西欧近代资本主义的一种抗争在发出呐喊。

本居宣长曾在其著作《玉胜间》中提到过利用简易的梯子躲开家人,独自钻进阁楼上的斗室中,尽情享受大航海时代西欧世界所发现的美味极品——烟草的经历。从这件小事我们可以看到其地位的象征性。尽管他曾谈及自己的憧憬,憧憬着一个没有被古代中国以及西欧世界文化和语言污染过的洁白无瑕的、真正的“日本”国度,但是,富于讽刺意味的是他所处在的位置恰恰就是与西欧始发的产业资本主义、民族主义、殖民主义间不容发的敏感区域。

六

事实上,在近代之前,宣长在日本学术史中的地位并不高。明治维新以来,重新对本居宣长赋予重要意义的是村冈典嗣。丸山真男曾指出,从明治末年起,日本思想史领域内兴起了一种新的研究范式,他称之为“作为文化史的思想史”。“这里所说的文化史,主要是指以19世纪德国的文化史(kulturgeschichte)为范型,并广泛地包括了从奥古斯都・伯克(August Boeck)所代表的语义学(philologie)到威廉・狄尔泰(Wilhelm Dilthey)的思想史(geistesgeschichte)的历史方法。具体来说, 1911年出版的村冈典嗣的《本居宣长》,就是立足于伯克的‘认识的再认识’(erkennen des erkannten)这种文献学的方法,以及横亘在本居宣长的古道、古学的基底之中的假定而成书的。这一著作在今天还占据着国学研究的古典地位。之后,村冈不仅在国学中运用了这一方法论,而且还把它扩展到儒学、神道等日本思想史研究的一般领域中,接连不断地发表了一些有价值的大作”。

村冈典嗣

《本居宣长》

师从伯克,将文献学定义为“人类精神产出之物,即被认知之物的认知”的村冈,认为宣长的思想是“概括性意义上的文献学思想”,是“以古代为对象和目标的客观学问意识的展开及其变化”,并最终发展为日本思想史学的方法本身。“作为文献学的国学……成功转变为历史性的文化学时,便能从中看到日本思想史。”换言之,在村冈看来,研究宣长就等于研究古代日本思想史本身。

“从上代经过中世再进入近世,这一变迁发展的形式上,两者(指日本与西欧)互相类似。而从前代文明跨入近世文明之时,曾有一个过渡时代,这也是相同的。特别是这一过渡时代中,学问方兴未艾,在外部良好氛围中,越发成长,经过近世初期,到了某一个时期,便出现了新的学问。这一点上两者也颇为相似。……若将文艺复兴及文教上所属的时代比作我国足利时期到德川幕府建立之后的数十年,则与培根、笛卡尔等的新学问勃兴的现象对应的,便当是我国元禄时代前后。而与这一时代出现的培根、笛卡尔的学问——就其摆脱了文艺复兴以来的古代学问,即文献学的范畴这一点来讲,具有新学问的意义——相比,在我国,同为本土的古典学也逐渐发达,成为具有特别意义的古学。”

之所以村冈会以“作为文化史的思想史”重新发现本居宣长,是因为这与近代日本民族主义的再编紧密关联。正是在这样的问题意识中,村冈重新发现了本居宣长作为民族主义预言家的历史地位。正如桂岛宣弘指出的一样,“可以看到,村冈是在西方哲学史的语境中,换言之就是以欧洲世界为参照物来把握古学与国学。也正是这一视角将宣长学定义为文献学。村冈也认为日本的学问研究‘不得不困于混淆的性质’,对佛理、儒意的‘附会性妄言’笼罩了至中世为止的学问界。摆脱这一囚境‘催生了真学问的机运’,正是村冈所说的古学、国学。而宣长则被他当作‘近世古学之大成者’粉墨登场了”。事实上,历史作为一种“传统的发明”,正如18世纪的宣长发现了古事记的神话背后所蕴含的“日本语”“大和心”一样,19世纪的人同样也重新发现了本居宣长背后所蕴含的新的民族主义叙事体系。

参考文献:

加藤周一,《日本文学史序说》(下),叶渭渠、唐月梅译,外语教学与研究出版社,2011年。

桂岛宣弘,《从德川到明治 : 自他认识的思想史》,殷晓星译,中国社会科学出版社,2019年。

小森阳一,《日本近代国语批判》,陈多友译,吉林人民出版社,2011年。

子安宣邦,《汉字论 : 不可回避的他者》,顾春译,生活・读书・新知三联书店,2021年。

安丸良夫,《近代天皇观的形成》,刘金才译,北京大学出版社,2009年。

今井淳、小泽富夫编,《日本思想论争史》,王新生等译,北京大学出版社,2014年。

萧西之水,《菊纹大和绘 : 日本近现代天皇简史》,东方出版社,2020年。

芳賀登,《近世国学の大成者本居宣長》,清水書院,2021年。

田中康二,《本居宣長 : 文学と思想の巨人》,中央公論新社,2014年。

还没有评论,来说两句吧...