吴真(章静绘)

中国人民大学文学院吴真教授最新出版的《暗斗:一个书生的文化抗战》是一部惊心动魄的文化抗战史。在抗战胜利八十周年之际,作者从书籍史的角度,重现郑振铎在1937年至1945年留守上海时期,以书为盾,以商为网,在日伪觊觎、多方角力的“三岔口”中,秘密组建“文献保存同志会”,凭借个人胆识与民间网络,为国家抢救珍本古籍,机智躲避来自敌方和己方的明枪暗箭,周旋于各方势力之间,坚守在文化抗战的第一线。在接受《上海书评》记者采访时,她谈道:如果将书籍的聚散比喻成长江大河,那么现代史上就有着一座“郑振铎大坝”:它把江南传统藏书楼的累世珍籍拦截在上海,避免其零落流出海外。

《暗斗:一个书生的文化抗战》,吴真著,生活·读书·新知三联书店,2025年7月版,399页,88.00元

一、抗战时期上海旧书业的畸形繁荣

关于抗战时期上海的研究,过去已经产生了许多学术成果,这本书为什么独辟蹊径地选取这一时期的上海旧书业以及郑振铎这样的书生作为主角呢?

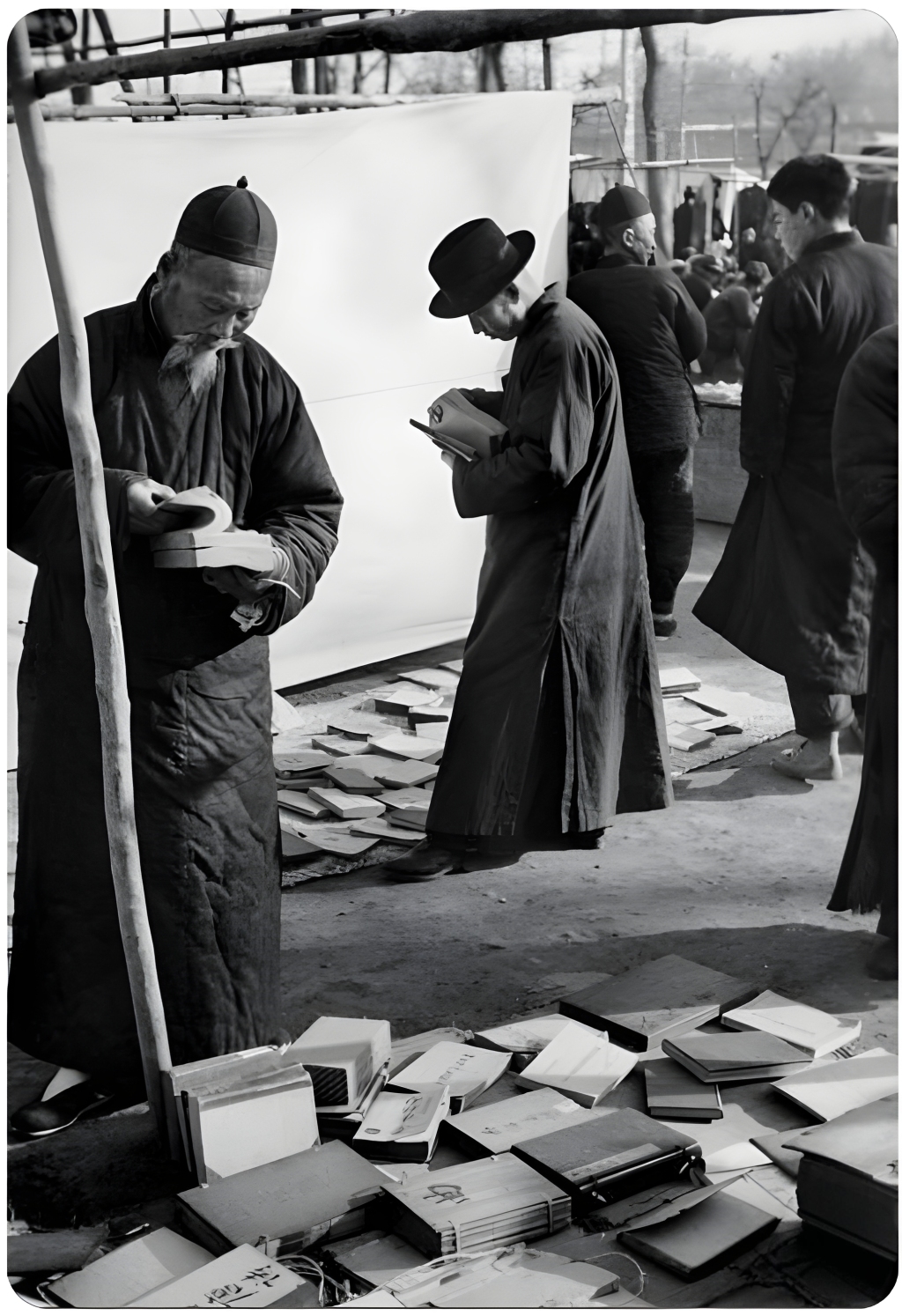

吴真:1937-1941年的上海租界作为暂时安全的“孤岛”,成为沦陷区民众的避难所,同时,也是书籍的避难所。公家机构和私人藏书楼的劫余之物,从1937年底涌入上海租界,街头巷尾出现了不少的旧书摊,大量地贩卖上面盖着“XX藏书”或“XX图书馆”图章的旧书。在“孤岛”上,百业凋敝,新书出版尤其凋零,古旧书业却特别畸形地发展起来,从事旧书买卖的相关人员也比战前多了许多。

我们知道,江南地区在宋代以来发展出全世界最为发达的藏书文化,家藏万卷书的私人藏书楼遍布苏州、常熟、湖州等地,但是在侵华日军的劫掠之后,这些江南的劫余图书流散到了上海,使得上海旧书业成为整个南中国的书籍集散地。因此我想通过追踪这些书籍在抗战时期的离乱经历,大致可以勾勒出“全民抗战”的另一幅拼图,亦即书籍的命运与人的命运的“共浮沉”。

郑振铎

郑振铎虽然不是上海本地人,但是他可以说是上海出版文化托举起来的一个成功典型。他在二十三岁进入商务印书馆编译所担任编辑,1923年后,担任国民读物《小说月报》的主编将近九年。1897年创立于上海的商务印书馆是中国第一家集印刷、出版、教育、电影、唱片、文教仪器和印刷机器制造等于一体的现代文化教育集团公司,它对全国文化的辐射力,是今天的互联网“大厂”加上“商务印书馆”再加上N个电影公司。因此二十世纪二十年代中后期,中国出版书业的中心由北京琉璃厂转移到上海四马路,全国的文化中心亦由北京移至上海,主要是因为商务印书馆就位于上海四马路。从商务印书馆这个“大厂”出来创业的职业出版人,有原《妇女杂志》主编章锡琛,1926年,他在郑振铎、胡愈之、叶圣陶等商务同人支持下,创办了开明书店,后来夏丏尊、叶圣陶、王伯祥等人加入开明书店,从而形成了一个“开明书店派”文人圈。1937年全面抗战开始之后,只有叶圣陶内迁,大部分的“开明人”都留在上海,形成了一个“沉默的抵抗”圈子。

开设于“书店街”四马路(现福州路)上的开明书店

“开明人”为什么甘愿顶着被“自由区”的朋友视为“伪民”“顺民”的风险,留守沦陷区呢?其实这跟他们的职业生存很有关系。“开明人”大都有同乡、同窗或同事之谊的老关系,家世和教育背景也大致相同:大都出身江浙一带的平民家庭,一般读到高中或师范学校,或在那些不很有名的高等院校受过教育。他们早早地步入社会养家糊口,受益于二三十年代上海出版业蓬勃发展的时代红利,成为中国第一代职业出版人,作为外乡人在上海站稳脚跟,步入城市中等阶层行列。郑振铎在1931年从编辑转为大学教授,1935年之后任职于上海的暨南大学,1937年“八一三”淞沪会战之后,暨南大学迁入租界办学,开明书店选择在上海继续营业,所以开明人和郑振铎也只能选择“不走”。

事实上,留在上海并不容易,上海物价一日三变,开明书店的薪水不足以支撑一个家庭的生存。1942年上海全面沦陷之后,郑振铎、李健吾、王统照等暨南大学教师都没有随着大学南迁,留在上海,变成失业人。相比之下,那些具有欧美留学背景和中间阶层以上家庭出身的国立大学教授、政府文职人员,大部分都随着国民政府内迁了。因此,郑振铎及其朋友们留守上海的文化抗战,也就具有了“平民知识分子抗战”的象征意味。

一个人怎样才能在沦陷区活命,同时也不背叛国家和自己?这是留守上海的平民知识分子普遍面临的道德困境。李健吾失业之后,选择给黄金荣的孙子黄伟经营的剧团写商业剧本,他在写给内地的友人书信中说:“朋友,你们在大后方的斗士有政府做靠山,即使帮不了你们多少生活上的忙;我们流落在沦陷区的人总以为你们头头是道。但是,我们最后也找到了靠山,那些值得感谢的不谈政治的商人。我们有一技之长,他们利用我们这一技之长来做生意,商业自然而然形成我们的掩护,我们可以苟全性命于乱世了。”商业也是郑振铎的掩护色,恰恰由于抗战时期上海旧书业的畸形繁荣,给了擅长鉴定古籍的书生郑振铎充分发挥的历史舞台。郑振铎成长于上海的商业文化传统之中,利用“大上海”的文化商业网络,从而与敌人展开这场没有硝烟的文化暗战。

旧书业联系着收藏界,民间流传着一句话说“盛世收藏,乱世黄金”,您觉得这句话适用于抗战时期的上海吗?

吴真:其实我觉得“盛世收藏”并不准确,更准确地说应该是“盛世则国家收藏”,“乱世则民间收藏”。国家收藏指的是古代的皇家馆阁和国子监、现代的图书馆和博物馆等公家收藏,民间收藏指的是私家比如藏书楼的收藏。在中国历史上,收藏热潮经常会出现于兵火乱世之中,很多收藏大家偏偏就是乱世造就的。书画、古籍、古董作为和黄金一样的“硬通货”,反而成为社会各界竞相储财、生财的主要选择。乱世也给有胆识的收藏家创造了赌博的机会,乱世低价买进古籍,待太平到来再回归市场价值。丁祖荫、刘承幹、庞元济、叶恭绰、邓邦述……《暗斗》这本书涉及的大部分收藏家均是在清末民初的乱世收藏热中,把握机遇,乘势而上,成为古籍书画大藏家的。

我多年来留意搜集旧书市场的行情价格文献,发现1940-1941年之间,上海曾经出现古籍收藏热潮。因为社会动荡不安,许多逃难者带来了大量的体积小、好携带、价值高的名家字画和珍本古籍,货源充足;同时上海租界人口激增,各地携来的大量游资集聚于租界,寻找出路。1940年,由于欧战爆发,日美、日英关系日趋紧张,存于英美的海外资金部分回流上海,香港和南洋一带的华侨资金也纷纷流入上海,同时北方沦陷区资金也向上海逃避,导致上海游资进一步过剩,不少游资无所归宿,走上投机囤积的道路。1941年上半年,集聚在上海的社会游资总额达到五十七亿元,相当于国民政府1940年底法币发行总量的三分之二以上 。于是这一年,上海加入古书竞购的社会游资多了起来,古董古籍一如棉纱、大米、原煤一样,亦成为囤购对象。

民国书摊

那么,这些游资热钱为什么看好古籍呢?其中一个原因是日本的东方文化研究所、“满铁”、北方交通公司、美国国会图书馆、设于燕京大学的哈佛燕京学社等日美机构纷纷花重金购买古籍,哈佛燕京学社单是1940年端午节的结算日,就向北平各书店支出五六万元的代购书款。这样就导致古籍变成了在国际市场可以流通的、比较不会受区域市场或情势影响的、兑换性很高的保价品。

日美机构,再加上社会游资,使得文献保存同志会在这两年抢购文献,两面受敌,郑振铎跟张寿镛感叹说:“上海游资过剩,将来大有问题。奈何,奈何!”1941年冬天,上海书价升到极点,与1937年春相比,善本旧抄精校书溢价十倍以上,宋刻善本,动辄以金条计价。

那么郑振铎和“文献保存同志会”在这一场“乱世收藏”之中充当了什么角色?

吴真:说到抗战时期的文物古籍抢救,故宫文物南迁、北平图书馆善本南迁、清华大学图书馆图书南迁等等,这些属于公家文献的抢救保全。而1939年底在上海成立的民间组织“文献保存同志会”所抢救的却是民间的藏书,他们利用中英庚款和政府拨款,收购了江南多家私人藏书楼的精华珍籍。郑振铎在《求书日录》中表明发起成立动因说:“我觉得:这些兵燹之余的古籍如果全都落在美国人和日本人手里去,将来总有一天,研究中国古学的人也要到外国去留学。这使我异常的苦闷和愤慨!更重要的是,华北交通公司等机关收购的书,都以府县志及有关史料文献者为主体,其居心大不可测。近言之,则资其调查物资,研究地方情形及行军路线;远言之,则足以控制我民族史料及文献于千百世。”

来到1940年4月,面对各方的重重围堵,郑振铎强烈地意识到,“此数月中诚江南文化之生死存亡关头也”,他说:“若我辈不极力设法挽救,则江南文化,自我而尽,实对不住国家民族也。若能尽得各家所藏,则江南文物可全集中于国家矣。故此半年间,实为与敌争文物之最紧要关头也。”如果将书籍的聚散比喻成长江大河,那么现代史上就有着一座“郑振铎大坝”:它把江南传统藏书楼的累世珍籍拦截在上海,避免其零落流出海外。同志会在1940年1月至1941年11月的不到两年时间里,购进善本珍籍达三千八百余种,其中宋元刊本三百余种,文献规模几乎可与经营了二十多年的北平图书馆媲美。

二、利用旧书业商战的潜规则

在国家力量暂时缺席的上海租界,郑振铎的文献抢救工作,只能遵循古旧书业的商业规则,以个人名义进行秘密交易。但我们知道,郑振铎在1927年蒋介石发动“四一二”政变的时候,曾经因为参加抗议游行和公开发表抗议信,而被迫出国避难。那么在1940年,重庆政府为什么可以放心让郑振铎代表呢?

吴真:我想这中间首先是因为暨南大学校长何炳松的存在,他是郑振铎在商务印书馆编译所工作时的上司,后来也转入学界,1935年,何炳松礼聘郑振铎到暨大担任文学院院长。1939年7月,何炳松飞重庆述职 ,向蒋介石力陈“上海为东南人文荟萃之地,非至最后关头绝不可轻易放弃”,此语触动了重庆当局,返沪后,何炳松除了暨南大学的校务外,并受教育部的委托负责管理上海各国立大学及各特种文化教育机关的临时经费。受到返沪后何炳松的鼓励,郑振铎开始谋划抢救文献的集体大行动。1939年11月,郑、何等人联名打了几个电报到重庆,“要以国家的力量来‘抢救’民族的文献”。但是郑振铎在1940年初,还没有完全获得重庆的信任,上半年“庚款会”和重庆教育部、中央图书馆的来往公函里,基本不提郑振铎。1940年2月23日,中央研究院总干事兼史语所所长傅斯年在昆明听闻庚款会购书事后,致信该会董事长朱家骅和总干事杭立武,认为此事“在进行上亦大不易”,因为很难找到堪当此任者,而且“上海各人,市侩成性,极易上当。必其人有才、精明、认真方可”。傅斯年当时唯一推荐的人选是徐森玉。

当时在文献保存同志会里,张元济(商务印书馆董事长)也是郑振铎进入商务印书馆的伯乐,还有另一位德高望重的上海名宿——张寿镛,他历任北洋政府的浙江、湖北、江苏等省财政厅长及国民政府的财政部次长等职,1925年在上海创办私立光华大学。张寿镛是政经界的“宁波帮”代表,在政界人脉深厚,抗战时期与国民党中央组织部长兼中统局局长的朱家骅联系尤为密切,朱家骅也是为同志会出资的“管理中英庚款董事会”的兼任董事长。正是因为有这三位耆宿的保举,郑振铎才成为这次国家行动的先锋官。事实证明,郑振铎恰恰当得上傅斯年所说的兼具“有才(版本鉴定能力)、精明(商业头脑)、认真(办事态度)”的天选之材。他行走书市二十年,锤炼出一身鉴赏本领,被书贾们称为“门槛精”,既不轻易上当,且有议价能力。

《暗斗》书中有一章名为“古书局中局”,在民国时期的上海旧书业,设局是一种常态吗?

吴真:我其实在书里讲了好几个“古书局中局”,第一个局是1938年郑振铎洽购稀世珍品《脉望馆钞校本古今杂剧》之时,遭遇了好朋友陈乃乾的设局,导致这套书售价从一千多元哄抬至一万元。我顺着陈乃乾化名在日本期刊《书志学》抢发论文这条以前研究者还没有关注的线索,结合上海旧书业买卖的行业生态,重新覆案这一个“古书局中局”。后来潘博山、孙伯渊、张叔平,虽然也是郑振铎的朋友,其实也在暗中设了局,希望从旧书买卖中获得更多利益。

民国旧书业存在着诸多“潜规则”,其中一条便是“中间人”(在沪杭叫做“掮客”“行商”,北京则称为“局子”“包袱斋”“跑单帮”)把控着买卖的成败。陈乃乾从1925年开始就是上海著名的旧书中间人,1943年他曾经写过一篇《上海书林梦忆录》揭示这些潜规则,中间人在卖家(书商、书主)与买家之间居中撮合交易,通常的做法是:中间人从书店处“取得”一套书里的头一本 ,到各藏书家的家中兜售,如果对方有意,则回到书店取得全书,交到买家手中。民国的旧书业习惯,就算买卖双方相互认识,一般还是需要委托一个彼此相识的中间人从中斡旋,以便留出回圜的余地。中间人负责在买卖双方之间传话,价格亦由中间人居中协调商定,在订约和交货之前,买卖双方并不见面,而且签约和取书的全程均有中间人在场见证。按照旧书业行规,中间人的佣金至少百分之十,有时候甚至可以收百分之二十到百分之三十 。

由于中间人几乎掌握了买卖的成败关键,因此常有中间人不满于被搅局或分利不遂,故意挑起事端。比如1931年的扬州测海楼藏书出售过程中,当地中间人黄锡生介绍的生意被北京富晋书社“截胡”了,黄氏为了阻拦这笔交易,遂向外界散播富晋实际代日本人买书的谣言,逼得县长出面阻止装运。《暗斗》就从这样一个行业生态入手,破解了过去在研究郑振铎为国家抢救文献过程中的一些疑难点。

另外我觉得很有意思的是,郑振铎虽然是个大学教授、西式知识分子,可是他特别尊重旧书业的这些老规矩。他在1939-1941年的三年之间,代表中央图书馆向许多藏书旧家购入古籍。他本人其实都认识这些卖家,因为都是同一个文人圈里的朋友。郑振铎与嘉业堂主人刘承幹“前在商务印书馆曾经相识”,在长达一年的嘉业堂洽购中,二人同样住在上海租界,双方就是不见面,只是通过在嘉业堂兼职整理目录的施韵秋在中间传话。刘承幹与“同志会”里的张元济、张寿镛都是至交好友,但二张均回避代表同志会前去洽购。等到签订合同之后,郑振铎才到刘承幹府上赴宴,二人“已十余年不见矣”。施韵秋因为居间此桩买卖而获得五千元佣金。

被日军炸毁的商务印书馆

读《贩书偶记》等旧书业掌故书,可以大概了解从事旧书店的商人手腕,都是出手稳、准、狠的书林高手。郑振铎与他们打交道,是否使用了一些策略?

吴真:是的,郑振铎和上海本地的旧书店老板的私交比较好,但和北平的书店老板(他称他们为“平贾”)就关系一般,这些平贾背靠日本、美国和伪满的金主,资力雄厚,出价往往高于上海本地买家,这就给同志会搜购带来极大压力。还好郑振铎深谙南北书林的潜规则,他首先采用的策略就是分化书贾,向本地供货商许以高价,“千金买马骨”,取得优先权。经过一年的较量之后,平贾被郑振铎的气魄给“震住”了。

贩书者与买书者相互依存,又暗自角力。书贾们虽也知道民族文献的重要,然而,郑振铎深知“商人重利,实难动以感情,责以大义也”,对于商人不能过于苛刻,和书商争利,最终将把他们推向敌方。“我辈不收之书,欲收之者大有人在” 。郑振铎对张寿镛说:“阅肆二十载,自信于坊贾情伪,知之甚谂。我辈决不至受其欺诈,亦不至浪费浪购。惟在情理中之‘利润’,则不能不任彼辈沾之。盖商人重利,不利何商?但过分之索诈,则断断不能许之耳。”因此我们可以从郑振铎的一次次洽购行动中,看到他如何与这些精明的书商折冲、博弈。

郑振铎在致重庆的工作报告和信件中经常提到旧书买卖的“俗情世态”,亦即商业习惯,可以说,旧书交易是中国传统社会人情世故的最集中表现。旧书买卖到处充满着陷阱与心机,所以这本书名为什么叫做《暗斗》,因为我想呈现郑振铎在抗战八年抢救文献过程中,他的对手不仅有日方、伪方,其实每一个古籍的卖家跟郑振铎也都有费尽心机的角力。

郑振铎自己曾经说过“劫中有所讳”,他有所隐晦的是购书牵涉的人事与利益,还是日本侵略者造成的白色恐怖?

吴真:我想应该是两者都有。首先是人事与利益,郑振铎所写的《劫中得书记》《求书日录》,只是记录了在1945年的上海环境中“可以说”的“阳谋”,更多背后的运作以及郑振铎为藏书旧家包容隐讳之苦心,尚待我们通过文献细读去“看见”。我从2009年开始着重搜集日本的档案文献和各类战时出版物,后来又加入民国时期的文人日记、回忆录以及中央图书馆的档案资料。这些第三方视角的史料,能够让我们跳出当事人的主观视角,从多个角度来观察购书事件的历史处境。郑振铎本人在公开发表文字里面,不会提到这些陷阱与心机,是因为藏书家都是社会名流,让售藏书的消息如若泄露出去,难免有损名声,所以他一般不会提到藏书家及中间人的名字。通过钩沉档案,我发现,为了帮国家收书,郑振铎事实上动员了他所有的人脉关系,李拔可(中介费氏书)、瞿凤起(中介宗氏书)、潘博山(中介群碧楼诸家书)、金颂清(中介袁氏书)、张葱玉(中介张芹伯书)……这些古书文物界的泰斗式人物,甘当同志会洽购古籍的中间人,可见同志会在上海深厚的人脉网络。正是有了这些可靠的中间人,郑振铎才能抢在书贾前头获得第一手货源,确保书价的合理性。

另一方面,郑振铎抢救保全民族文献,发生在侵华日军的“虎口”之下,在这样的高压之下,郑振铎、陈乃乾、刘承幹等当事人的叙事必然存在一些“禁忌”与“失语”。当时出于安全考虑,郑振铎与张寿镛、蒋复璁、徐森玉等人来往共四百多封信件,多以“某方”等模糊词语指称对手。由于日方文献的缺失,过去研究者无法释读“某方”究系何方,从而使研究仅侧重于“抢救”工作,无法凸显郑振铎与敌“争夺”的对抗性和危险性。我曾多次到日本防卫省防卫研究所图书馆、日本国立公文书馆、日本国立国会图书馆宪政资料室、东京大学图书馆、东洋文库等机构查阅战时档案图书,通过中日双方的史料对照阅读,将“侵略者”与“被侵略者”两种视角的史料加以比对,更加清晰看到郑振铎及文献保存同志会诸同人所面临的白色恐怖。

五十岁的郑振铎

三、以书店为据点的情报工作

您在引言中说:“这是一场发生在上海的国际商战,更是与敌伪争夺情报的谍战,归根结底是一场反抗帝国主义侵略的文化保卫战。”为什么称为“谍战”呢?

吴真:文献保存同志会在上海保全的许多文献在战时状态下就是一种情报,而在日本方面,图书的出版和“接收”整理也是日本在华情报工作的重要一环,清水董三(日本大使馆一等书记官)主管的“中支建设资料整备事务所”,专事经济战略情报整理。清水董三曾亲自到上海的中国书店去找郑振铎,还试图通过一个当了汉奸的“朋友”来收买他。郑振铎一直以为清水董三只是“管文化工作的”,他有所不知的是,清水董三从1939年3月开始主管沦陷区的图书情报工作,而且也是日本侵华特务机关“梅机关”的日方决策层之一。

郑振铎参与发起并实际负责的一个民间组织“复社”,在1938年秘密出版了美国进步记者斯诺的Red Star Over China(红星照耀中国)第一个中文全译本《西行漫记》,即刻引起日伪、租界当局和国民党政府的密切注意。“梅机关”的机关长、汪伪最高军事顾问影佐祯昭认为《西行漫记》是了解“事变以来取得了令人惊叹的发展的共产党”的重要文献,特令日森虎雄将中文版翻译为日文,作为“极秘”资料派发至各机关。复社因此被日伪视为上海租界最大的“敌机关”,各特务机关曾用了全力来追寻复社的踪迹,直到1945年,始终未能明白究竟复社的主持人是谁。

地方志、古地图、地理书等古代文献是日本各机构特意摸查搜购的重点,因为清末以来,日本各军方机构根据从中国搜罗而来的方志绘制了详细的具体地域图,从而为侵略中国提供了翔实情报。郑振铎深知此类文献关切国防与国家安全,万不能听其流落在外,所以他秉持地方志和古地图“逢见必收”的原则,1940年6月,通过中国书店介绍,同志会以四千八百元购入古今地图共六百余种。这批地图很快就在对敌作战中派上用场。1941年11月1日,管理中英庚款董事会事务所向中央图书馆发送急函,表示中国地理研究所急需程守中原藏地图,请上海方面迅速打包,将这批地图与第二批古籍精品一并运香港后,设法寄至重庆。

如果理解了“古籍即情报”这一层意义,我们才能明白清水董三、高仓正三等日本情报人员执著于追寻郑振铎踪迹的原因,恐怕不仅仅是出于“粉丝”对于偶像的追慕。

现在的抗日影视剧,很少用旧书店作为场景,在您的研究中,旧书店是否曾经作为地下工作的活动场所呢?

吴真:我看一些研究称,1927年,为了掩护地下工作,中共“特科”至少在上海设立了四处古玩店。其实旧书店或者古玩店,联系着上海传统社会中的富裕阶层和知识群体,是探听动向的好窗口。《暗斗》一书提到三个与情报工作相关的旧书店。

一个是郑振铎在1943年和耿济之合伙开设的“蕴华阁”,由于两人都没有什么本钱,这家只有一间门面的小书店,一半卖旧书,一半卖文具。蕴华阁表面上以购销古书、旧书为主,实际上成了郑、耿二人与一些改名易姓的朋友们碰头谈天的地方,店头也寄卖王伯祥、陈乃乾等朋友的旧书。耿济之当时正在翻译《高尔基全集》,这是日本宪兵队严查的“敌性书籍”,他在蕴华阁靠近门口的窗户下放了一张写字台,每天一边照看书店,一边写作,还能随时观察门外的动静。如果看到郑振铎等熟人来了,立即起身迎进;如果看到来的是一个不三不四的陌生人,立即从后门走掉,免遭麻烦。利用蕴华阁作为旧书买卖的掩护,蛰居中的郑振铎搜购了八百多种清人文集。

第二个是开在静安寺大华商场的木简书屋,店主范纪曼本来与中共隐蔽战线“脱线”许久,1944年,在三方间谍“任庵”(《暗斗》第八章有详述)帮助下,恢复组织关系,靠经营木简书屋为掩护,为上海中共情报主管潘汉年提供情报。

第三个中国书店,我觉得更具有上海旧书店的典型性。陈梦熊《我淘旧书的经历和故事》曾说:“在日伪统治时期,上海的旧书店里也会冒出对敌斗争的硝烟。”这说的是中国书店之类的掩护郑振铎、帮助郑振铎抢救文献的上海旧书店。1924年,金颂清在虞洽卿路(今西藏中路南京路口)大庆里开设了中国书店,专门经销古旧图书。由于经营得法,中国书店很快成为上海书餮们聚集的中心,“凡谈书林掌故的,总要谈到该书店,因该店专售古本线装书” 。中国书店营业至1942年。是抗战时期上海最大的旧书店,一天向外地发送邮包达到一千包以上。当时中国书店可说是上海“淘金窟”:人来人往的店铺内,有前来淘书的北平书商,有前来购书的日本情报人员,有前来打听郑振铎下落的日本密探,还有乔装打扮的郑振铎,与北平书商比赛着谁捷足先登获得珍贵古籍。掌柜郭石麒犹如《沙家浜》春来茶馆的阿庆嫂,各方生意他都做,但是,抗日救亡的事情,他在暗地里做得尤其多。

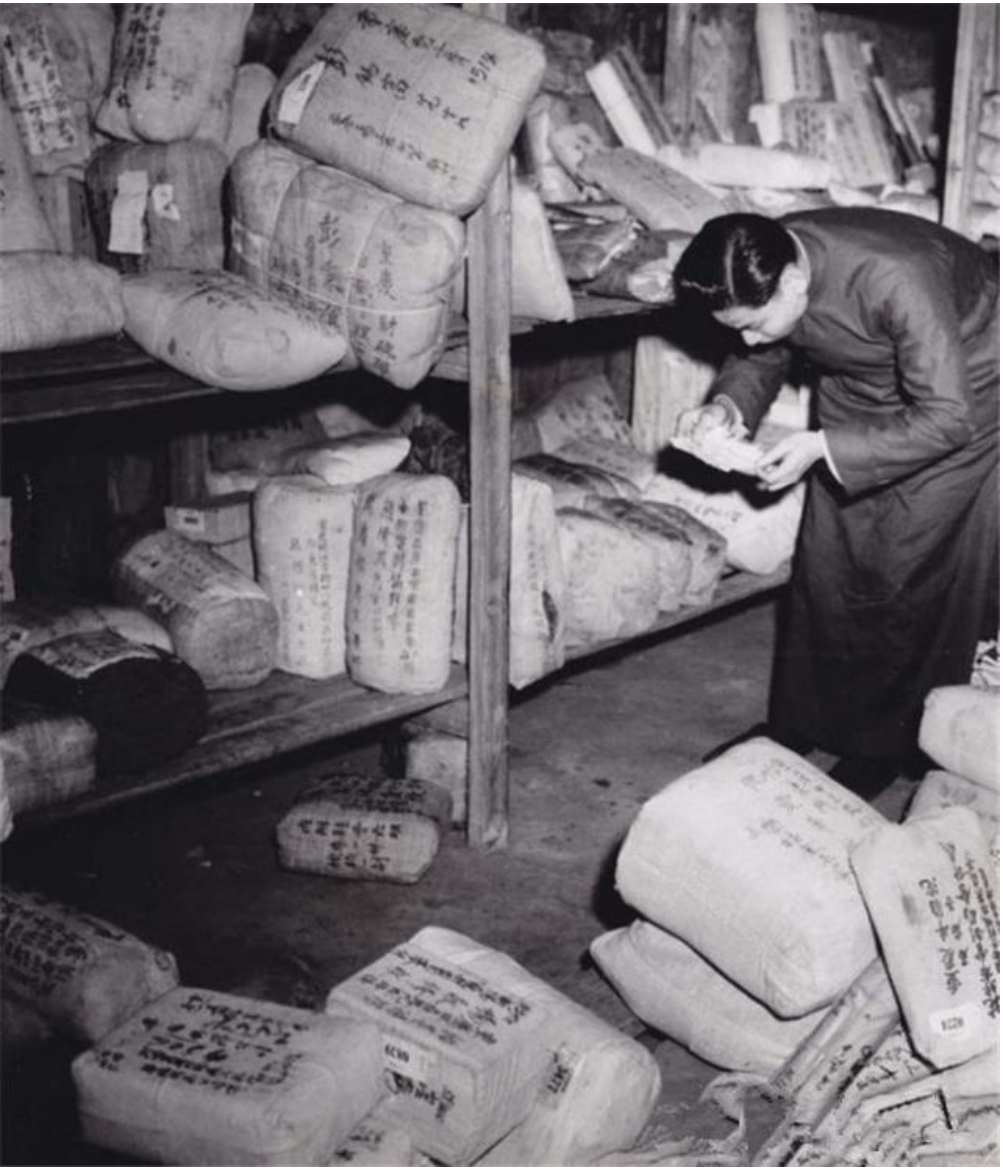

正是出于对中国书店长期以来合作关系的信任,郑振铎把文献保存同志会所抢救古籍的包扎邮运,都托付给了“极为慎密可靠”的杨金华(中国书店伙计)。放眼“孤岛”时期的上海,也只有中国书店具备如此强大的货运能力。中国书店是外地书商到上海搜书的集散地和中转站,该店还有一项为外埠客人订购书籍并邮寄上门的业务,虽然1941年6月的上海租界已经岌岌可危,但是作为上海书市集散地的中国书店却照样熙熙攘攘,每天向各地发送几千件邮包。最热闹的地方也是最安全的地方。正是在中国书店,三千二百余部善本古籍,被包扎成两千七百九十余件邮包,在两个月的时间内,从敌伪的眼皮底下,瞒天过海,陆续运抵香港。

民国时期的邮包,郑振铎等人抢救的古籍就是通过邮包方式邮寄到香港

在日军的重重封锁之下,最后打通一条隐秘的“孤岛书路”的,仍是中国书店这样的民间商业力量,还有郑振铎这样的布衣书生。这是我认为上海“文化抗战”非常了不起的地方,复社、“星六会”“星二会”等民间团体,“开明文人”等朋友圈,中国书店、来青阁等旧书店,这些民间组织解决了“孤岛”上发生的许多重大事件,填补了国家力量休克时期造成的临时真空。隐蔽的相互帮扶带来的团体感与亲密感,也缓和了危机面前人们的彷徨和痛苦。这些民间团体的存在,是对占领者的一种隐形挑战。

正如郑振铎在《记复社》一文中说,复社所代表的是“‘自由上海’的各阶层‘开明’的与‘正直’的力量”,我想,郑振铎的抢救文献事业,正是在这样的民间互助中获得了力量与支持,才对人类的书籍文明产生了那么大的影响。

还没有评论,来说两句吧...