苍莽的长白山脉在1931年的寒冬中沉默如铁。当东北沦陷于日寇铁蹄之下,一支仅由二十几名党员组成的赤色游击队,在吉林磐石的山林间悄然行动。谁曾想,这支以抗日锄奸为使命的武装队,竟在几年后,在杨靖宇的带领下,成长为威震南满大地的抗日中坚,在伪满洲国的心脏地带插进一把锋利的尖刀。

东北抗联的功勋,是中华民族抵御外侮的一篇壮烈史诗。他们在孤悬敌后十几年的绝境中,以血肉之躯,筑起白山黑水间的钢铁长城。磐石赤色游击队的历史,是东北抗联历史中一段最令人振奋、感佩而百感交集的篇章。

磐石赤色游击队,党领导的第一支抗日武装

时间要追溯到1927年10月。

彼时,中国共产党在东北地区最高领导机关——中共满洲省临时委员会成立。到1928年9月,中共满洲省委员会成立,之后便不断派遣共产党员到磐石县秘密发展党员,1929年9月,磐石县第一个中共党组织——中共东集场子支部成立。

中共东集场子支部成立历史油画。 本文图片均由澎湃新闻记者 高丹 摄

1930年春,中共满洲省委派遣中共党员朴奉(朴根秀)、朴根万兄弟到磐石县开展党的工作。1930年5月,经中共满洲省委批准,中共磐石县临时委员会在磐东区郭家店成立,朴奉为负责人,辖中共磐东、磐北区委和6个支部,共有党员40人。

中国共产党磐石县第一次代表大会场景

1931年九一八事变爆发,东北沦为日本帝国主义的殖民地。同年9月20日,中共中央发表《中国共产党为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》,次日,中共满洲省委作出《日本帝国主义武装占领满洲及目前党的紧急任务》,号召同日本帝国主义侵略者进行坚决斗争。

为适应形势的变化,中共磐石中心县委组织工人罢工、商人罢市、学校罢课等群众反日斗争,同时着手创立党领导的抗日武装。

1931年12月,磐石赤色游击队创立,李红光任队长、李松波任政委,队员有20多人,这是中国共产党在东北领导创立的第一支抗日武装。

近日,吉林磐石红石砬子抗日根据地遗址保护中心副主任王忠实向澎湃新闻(www.thepaper.cn)介绍,第一支抗日武装在磐石成立是有原因的,首先,磐石的地理位置非常重要;其次,这里的民众一向勇武,极具斗争意愿。磐石赤色游击队使用的虽然是土枪甚至是冷兵器,但具有很强的战斗力。

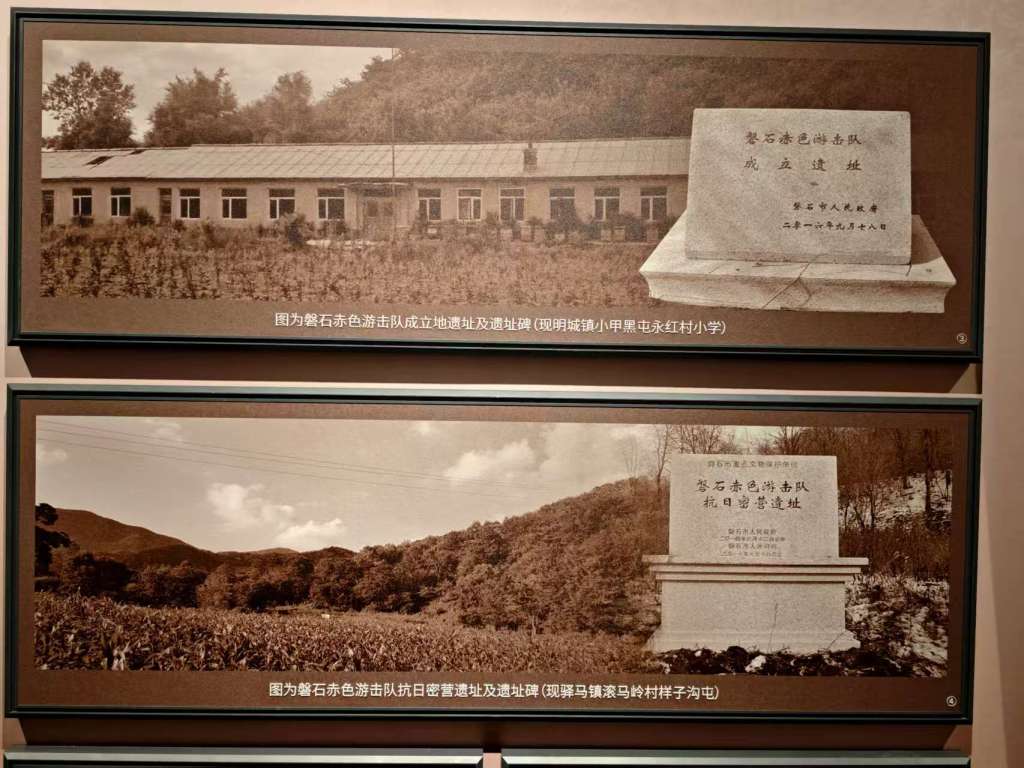

磐石赤色游击队遗址历史照片

1932年6月4日,根据中共满洲省委指示和抗日斗争需要,中共满洲省委军委书记杨林在磐东区孤山村,将磐石工农反日游击队改编为满洲工农反日义勇军第四军第一纵队,又称磐石工农反日义勇军。之后,这支队伍发展迅速,不到两个月就扩充到120多人,与日伪军进行多次战斗,给日伪当局沉重打击。

也是在1932年,这支队伍的发展遇到波折。由于受“左”倾路线影响,磐石工农反日义勇军疏远了一批抗日力量,陷入孤立境地,生存艰难。当年10月,部队被迫转移至桦甸县蜂蜜顶子村休整,对外报号“五洋”。中共磐石中心县委虽先后两次召开会议,讨论部队的前途与方向问题,但由于与会者意见严重分歧而发生激烈争论,相持不下。

杨靖宇来到磐石:点燃抗日烽火

今天的磐石市抗日斗争纪念馆的广场中,一尊杨靖宇的塑像体态雄浑,表情坚毅,巍然屹立为一尊不朽的丰碑。

磐石市抗日斗争纪念馆广场杨靖宇雕塑

磐石至今在传颂着杨靖宇的事迹。“可以说,没有杨靖宇,就没有磐石的这支部队,也就绝不会成长为后来威震南满的抗日中坚。”王忠实介绍。

在1932年磐石工农反日义勇军面临分崩离析的境地中时,当年11月,中共满洲省委决定派省委候补委员、军委代理书记杨靖宇到磐石县开展巡视工作。他几经辗转,到达蜂蜜顶子村。后来有队员回忆说:“我们初次见到他,就感觉他态度沉稳,待人和蔼可亲,而观察事理又深刻敏锐,因此,受到大家的尊敬。”

王忠实谈道,通过各种文献和口述材料可以发现,杨靖宇总是能够游刃有余地处理各种关系。1932年在磐石一带活动着几十股反抗力量,比较著名的有“殿臣”“毛团”“赵旅”“三江好”“常占”“天虎”等,他们中有不少人是被称作土匪的山林汉子。据称杨靖宇初到磐石,就被号称“常占”的一支力量绑了去,杨靖宇大义凛然,临危不惧,以江湖道义和对抗日形势的分析晓之以理动之以情,最终成功脱险。

杨靖宇最终联系到磐石工农反日义勇军,逐个找队员谈话,了解情况,提出了后来非常著名的“灯芯理论”。

杨靖宇称,游击队没有根据地,就像没有家。他将部队与百姓形容为灯芯与灯油东北抗联需要密切联系群众、紧紧依靠群众,需要团结一切可以团结的力量。

历史油画,具象展现杨靖宇的“灯芯理论”

杨靖宇也在磐石明确指出,建立磐石抗日游击根据地,发展抗日武装,是今后磐石党组织和人民军队坚持抗日游击战争的正确方向。同时,他根据满洲省委的提议,取消了“五洋”的山头报号,把部队改称为中国工农红军第三十二军南满游击队,亦称红军南满游击队。

在磐石,杨靖宇不光提出理论,也通过实战,示范给红军南满游击队该怎样斗争,例如1933年,红军南满游击队在他的带领下在老爷岭劫袭日军的铁甲车,极大地鼓舞了士气。

红军南满游击队在老爷岭劫袭日军的铁甲车的历史油画

白山黑水中的劲旅

此后,磐石的抗日武装斗争进入全盛时期。

据磐石市档案局职工李德春的文章,1933年,杨靖宇还亲自向伪军做统一战线工作,一些抗日军和山林队也纷纷向红军南满游击队靠拢。当年9月,红军南满游击队改编为东北人民革命军第一军独立师,杨靖宇任师长兼政委,下辖两个团、一个直属保安连和少年营,军威大振。

在铁血将军杨靖宇率领下,磐石赤色游击队迅速发展壮大,陆续成为红军南满游击队、东北人民革命军第一军独立师、东北人民革命军第一军、东北抗日联军第一军。1936年,又与抗联第二军合编为东北抗日联军第一路军。成为威震南满大地的抗日中坚。

杨靖宇的队伍战斗的特点是灵活多变,尤其擅长游击战,遵循“敌进我退,敌乱我打”的游击战术,这让关东军和伪满军队相当头疼。而不断壮大的队伍也让日军十分警惕,他们为此调集了日伪军1.2万余人,配备飞机、大炮,向磐石县抗日根据地开展“东边道”大讨伐。除了留下一团和少年营钳制敌军,杨靖宇率领主力部队插入外线,越过辉发江,挺进长白山区,开辟新的抗日游击根据地。

东北抗联历史照片

杨靖宇最终永远留在吉林的白山黑水中。

在他生命的最后阶段,据吉林省档案馆历史档案管理处处长柳泽宇介绍,在1939年10月到1940年2月,一百天中,历史资料中记载了杨靖宇带领的部队完成了大约47次战斗,频率非常高,可谓艰苦卓绝。到2月10日,杨靖宇只剩下四人的战斗力,已经不具备可以生存的物资。1940年2月22日的晚上,已经数日没有吃过一粒粮食的杨靖宇,只身一人来到了濛江县三道崴子的一个小地窝棚里。由于叛徒的出卖,第二天上午,杨靖宇迎来了他人生中最后一场战斗。2月23日下午4点30分,杨靖宇胸中数弹,壮烈牺牲,时年35岁。

磐石红石砬子:杨靖宇曾战斗的地方

杨靖宇及无数先烈曾怎样生活和战斗过,随着考古发现,我们有了回到历史现场的机会。

红石砬子山是吉林省磐石市朝阳山镇与明城镇的界山,属长白山脉哈达岭西南部,因山顶裸露的岩石呈红色而得名。

新中国成立后,吉林省文物部门先后对红石砬子进行多次调查或试掘,发现了20多处土木结构密营。何谓密营?这是杨靖宇在来到东北后,在反击日寇的过程中结合各类情况,逐渐在各地建立起来的一系列秘密营地。营地内存有大量的粮食、药品、武器、布料等,是抗联的重要后勤与军资仓库。

在这些密营中,出土了洋炮筒、军用刺刀、子弹壳、铁勺、水壶、胶鞋底、砚台、文件包铜扣等文物。同时,还发现了红军医院、枪械所、被服厂和办公机关遗址以及相关遗物。

通过这些遗址和遗物,以杨靖宇、孟杰民、李红光为首的抗日游击队的生活与战斗往事,逐渐浮现在眼前。流传在文献和口口相传中的东北抗联故事,有了实物的证据。

红石砬子山

红石砬子山上曾发生过激烈战斗。

1933年初,杨靖宇率领的队伍在红石砬子被大股敌人包围。他指挥红军南满游击队浴血奋战,占领了红石砬子制高点,成功突围。这次胜利揭开了红军南满游击队连获重大胜利的序幕。1933年初到5月,日寇对红石砬子进行多次军事“围剿”,红军南满游击队给敌人以重创,发展壮大了以红石砬子为中心的抗日根据地。

2019年10月,红石砬子抗日根据地遗址被列为第八批全国重点文物保护单位。

深山老林中,规模最大的东北抗联遗址群

2021年至2024年,吉林省文物考古研究所对红石砬子抗日根据地累计考古发掘4000平方米,发掘出大量房址、地窨子、平台、战斗工事等遗存,出土大量东北抗联文物。这次考古发掘的成果,极大丰富了对东北抗联遗址的认识。

近日,澎湃新闻实地探访了这些抗联遗址。顺着蜿蜒的、颠簸的山路需要开车很久才能抵达稍近的一处考古工地,夏季草木丰茂,森林郁郁葱葱。四平市文化遗产保护中心研究部主任魏佳明介绍,红石砬子抗日根据地遗址分布在范围约32平方公里的红石砬子山区里,考古人员需要在春秋草木不那么茂密的季节翻山越岭,细细标注一处处的遗迹。

隐藏于树林中的红石砬子抗日根据地遗址

在红石砬子主要发现的遗存类型包括带火炕房址、地窨子、战斗工事、台地等,明确了遗址内居址、岗哨、战斗工事、营训地四类遗存及军事防御体系。遗址内也出土陶、铁、铜、瓷等各类材质遗物,器类以武器、农具、生活用具为主,反映了抗联根据地具有生产生活、武装斗争的特征。

魏佳明向澎湃新闻介绍了一处较为重要的房址——房址角落中有一圈C形的火炕,火炕上还曾覆有炕面石,推测当时他们住的时候应该是在炕面石上抹了一层泥,然后上面铺了草或者席子之类的用来居住。

房址及火炕遗存

但是这样“宜居”的房屋并不多,战士们更多活动在用于藏身和放哨的地窨子里。地窨子是在地下挖出深土坑,再立起柱脚,架上高出地面的尖顶支架,覆盖兽皮、土或草而成的穴式房屋。为了抵御东北漫长的、寒冷的冬季,地窨子里多设有烟道,方便冬季取暖。

地窨子遗址

地窨子复原雕塑

此外,考古也发现许多铲削山体形成的趴卧式掩体,它们是面积约2平方米的坑,遍布谷内坡面及山脊,是根据地内的主要遗迹形式。

掩体遗址

截至2024年,在红石砬子山脉南北两侧15道沟谷内,已经发现东北抗联相关遗迹3300余处,形成以八家沟、二趟沟等为核心的大面积东北抗联遗址群。磐石红石砬子抗日根据地遗址群为目前考古调查发现的规模最大、保存最完好、内涵最丰富、功能最齐备的东北抗联遗址群。

今天站在这片莽莽山林中,似乎仍旧能够通过眼前一处处的遗址触摸到游击队员们战斗过的痕迹,东北酷寒的严冬中,他们隐藏于这深山老林中,伺机而动,谱写成一段艰辛曲折、披肝沥胆的抗日往事。

魏佳明和他的考古队员们的工作也仍在进行中,过去的很长一段时间中,他们就像当年的战士一样在密林中翻山越岭,他们对这片山林中的一切都已经极为熟悉——土路上被翻起的土地是鼹鼠留下的痕迹、考古工地的一处房舍后的大石头上总有两条手臂粗的蛇在晒太阳、连着两年遇到因为难产而被迫走进人类却最终死掉在不远处的野鹿和狍子,漫山的树木不是那种能够一活上百年的树种,它们周而复始,死掉,又有新的生长出来,但总有什么是不朽的,比如先烈们曾浴血奋战的历史,比如他们传之久远的信仰与精神。

魏佳明介绍红石砬子抗日根据地遗址

磐石市抗日斗争纪念馆的英雄谱上镌刻着不朽的青春:杨靖宇在军歌中泣血写下“普照着胜利军旗的红光”,磐石赤色游击队创始人李红光25岁血洒战场,磐石赤色游击队政委李松波31岁殉国于红石砬子冲锋路上,他们的精神化作磐石大地上的红色地标。

磐石赤色游击队从只有几个人的队伍成长为抗联主力的征程,正是一部东北抗战的微缩史诗。他们以山石般的坚韧在沦陷区撕开裂口,以统一战线的智慧凝聚抗日力量,最终将生命熔铸为民族精神的图腾。今日,长白山的松涛依旧呜咽,磐石抗日斗争纪念馆的灯光长明,照亮的不仅是历史烽烟,更是一个民族在存亡之际挺直的脊梁——这脊梁由信仰铸就,纵万劫加身,亦坚如磐石。

磐石抗日斗争重要遗址分布图

还没有评论,来说两句吧...