“给汇报的同学心里鼓一万次掌,最后《黑格尔辞证结构的词向量分析》实在是惊艳极了!”这是七天的学习结束时,听取汇报的同学发出的由衷赞扬。

2025年7月8日,筹备数月的复旦大学哲学学院主办的“技术敏捷力——AI文本分析赋能文科学习”暑期公益课程正式开始。AI时代日新月异的技术革新,以及对人文社科造成的冲击,让来自哲学学院、马克思主义学院等人文学科的学生们,怀揣着好奇与迷茫踏入课堂。此时,他们还只是面对代码一脸茫然的技术小白,甚至可能未曾学过学校的编程课程;七天后,他们能将课堂所学娓娓道来,甚至还开始设计代码研究学术课题。七天时间,课程团队带领学生培养起他们对代码的技术敏捷力,彰显出AI时代中文科生可以不仅是被动的参与者,还可以是主动的驾驭者和创造者。

理念先行:零基础文科生的独特学习路径

在课程开始的第一天,课程策划人、复旦大学哲学学院博士生曹智诚就指出,本次课程的核心理念是培养“技术敏捷力”(Technical Agility)。他解释,这并非要求每个人都成为编程高手,指在快速变化的技术环境中,个人和组织能够迅速适应、响应、创新的能力。在他看来,文科生在理解抽象概念、把握宏观框架方面有其独特优势,这让他们能够更容易从应用目标出发去理解技术,而不是一开始就迷失在代码的汪洋大海中。因此,课程的关键在于提供符合文科思维的引导,帮助他们建立“知道工具在哪,以及如何使用”的宏观认知。

基于这一理念,课程的主讲人、伦敦大学学院(UCL)计算社会科学博士研究生董寒旭设计了一条独特的教学路径。凭借其横跨哲学与数据科学的学术背景,以及在英国高校的授课经验,他深知文科生学习编程过程中的痛点。他认为,如果像国内给理科生教学那样,直接从复杂的语言模型(如词嵌入)讲起,虽然突出了算法上的合理性,但无异于直接将学生扔进深水区,容易产生挫败感。

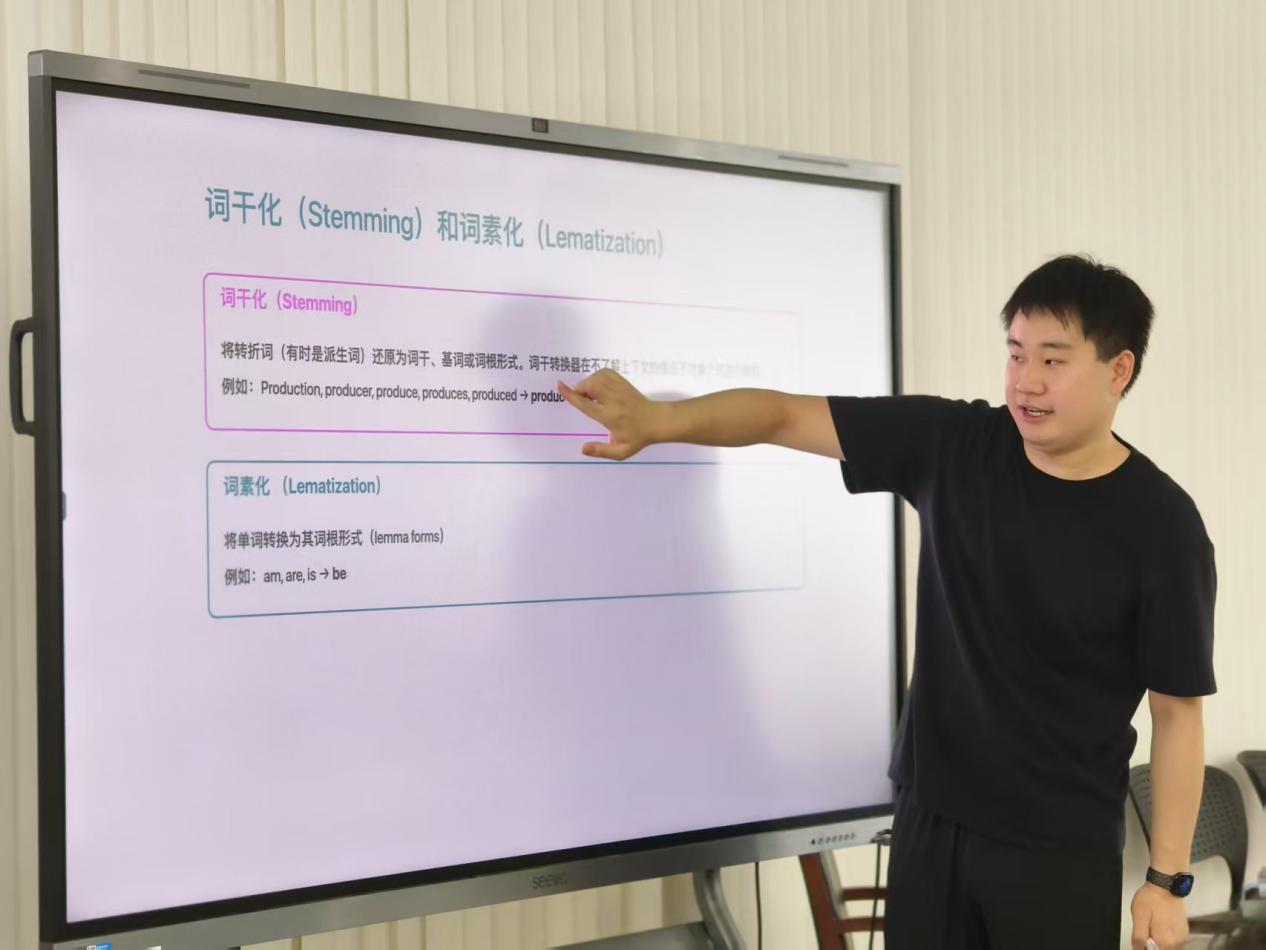

因此,课程的设计思路主要以量化文本分析技术自身的发展史为主线。他没有直接讲解最新的模型,而是带领学生们重走了一遍技术演进之路——从最基础的“文本即数据”的概念开始,循序渐进地介绍词袋模型、主题模型,最终才过渡到作为现代大语言模型基础的词嵌入和Transformer架构。董寒旭指出,这条路径不仅在技术上由浅入深,而且实质上是在基于哲学理念改良技术,通过拆解语言的意义是什么,一步步提升机器处理并理解文本的能力。理清如此背后的思想脉络恰恰是文科学子的优势所在。

循序渐进:从茫然到若有所悟的七日之旅

课程的初期,正如预料般充满了挑战。许多同学首次接触R和Python,仅仅是软件的安装与配置过程就遇到了不小的阻碍。即便有教学团队的手把手指导,面对满屏的代码,茫然和畏难情绪在所难免。

然而,随着课程的推进,情况开始发生变化。第一、二天的核心是建立一个最基础的认知:文本是可以被量化、被计算的。通过词袋模型,学生们学习了统计文本中词语出现次数这般简单的算法,就能将文本转化为可以分析的数据矩阵,提取出有价值的信息。通过“英国议会中女性政治家是否更不具有攻击性”、“哪些课程与特定课程相似”这些具体案例,董寒旭学长带同学一步步领略各种计算文本差异的算法,深入浅出地讲解余弦相似性在实际应用中会遭遇的困难,揭示了经典的“词云图”的缺陷,最终帮助学员系统学习了词频-逆文档频率加权、“对抗词”等方法,开始构建出量化分析文本特征的大致思维脉络。

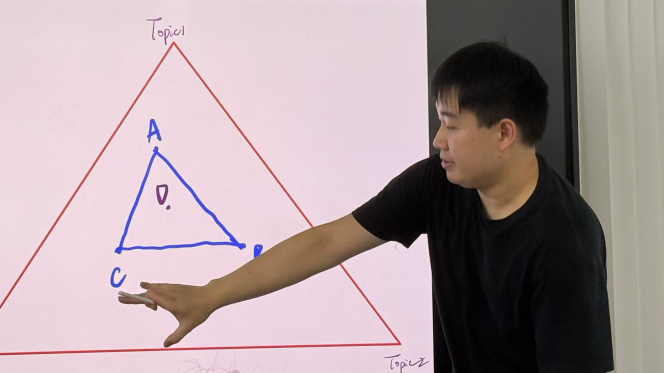

第三、四天,在词袋模型的基础上,同学们开始接触监督式学习的朴素贝叶斯分类器和无监督学习的LDA(隐含狄利克雷分布)等经典模型。课程中开始出现不少学生们难以随堂就能轻易理解的数学推导和代码部分。考虑到难度的增加,课程团队特地放慢了课程进度,让学员们有时间和精力充分吸收后续的知识点。主讲的董寒旭以“咖喱分类器”、“英国下议院⾸相质询的主题”这类实际的问题为线索,重点讲解设计思路和意图,让数学和代码的意义变得清晰起来。哲学学员24级的本科生杨一表示:“董老师的课大体上是通俗易懂的,虽然没有编程或数学基础可能难以当堂理解例如狄利克雷分布等主题模型背后的算法,但我依旧能在课堂中理解模型的功能及其局限。”

课程的第五天,迎来了一个关键的转折点,学员们的学习从词频统计跃升到了对语义和上下文的理解。词向量背后的分布式假说——一个词的意义可以通过其出现的语境分布来推导,对习惯于哲学思考的同学来说十分亲切,由此理解了为何会将词语的上下文信息表示为一个稠密向量,来计算词语含义之间的关系。在学习“词嵌入”模型时,“国王-男性+女性=女王”这类直观的案例,让原本抽象的向量运算的功能与偏见都变得通俗易懂,后续将同样思维用于句子而非词语也变得理所当然。哲学学院23级本科生陈岱昕反馈:“本次课程内容技术含量高但逻辑清晰,听课过程中我深切体会到从传统词袋模型向上下文化表示发展的效果和必要性。”

知行合一:研讨课的“脚手架”作用

在课程设计之初,教学团队便将研讨课置于与理论授课同等重要的位置,认为代码实操是培养技术敏捷力不可或缺的一环,只有亲手操作,学生才能将理论知识内化,真正知道面对代码哪里找、如何看、怎么用。为此,课程特意安排了两位助教——来自哲学学院、有自主编程经验的王济东和来自计算机科学技术学院、专业基础扎实的陈硕,为学生答疑辅导。教学团队每日还会将研讨中发现的常见错误整理成“错题本”,分发给所有学员,帮助大家高效排雷。

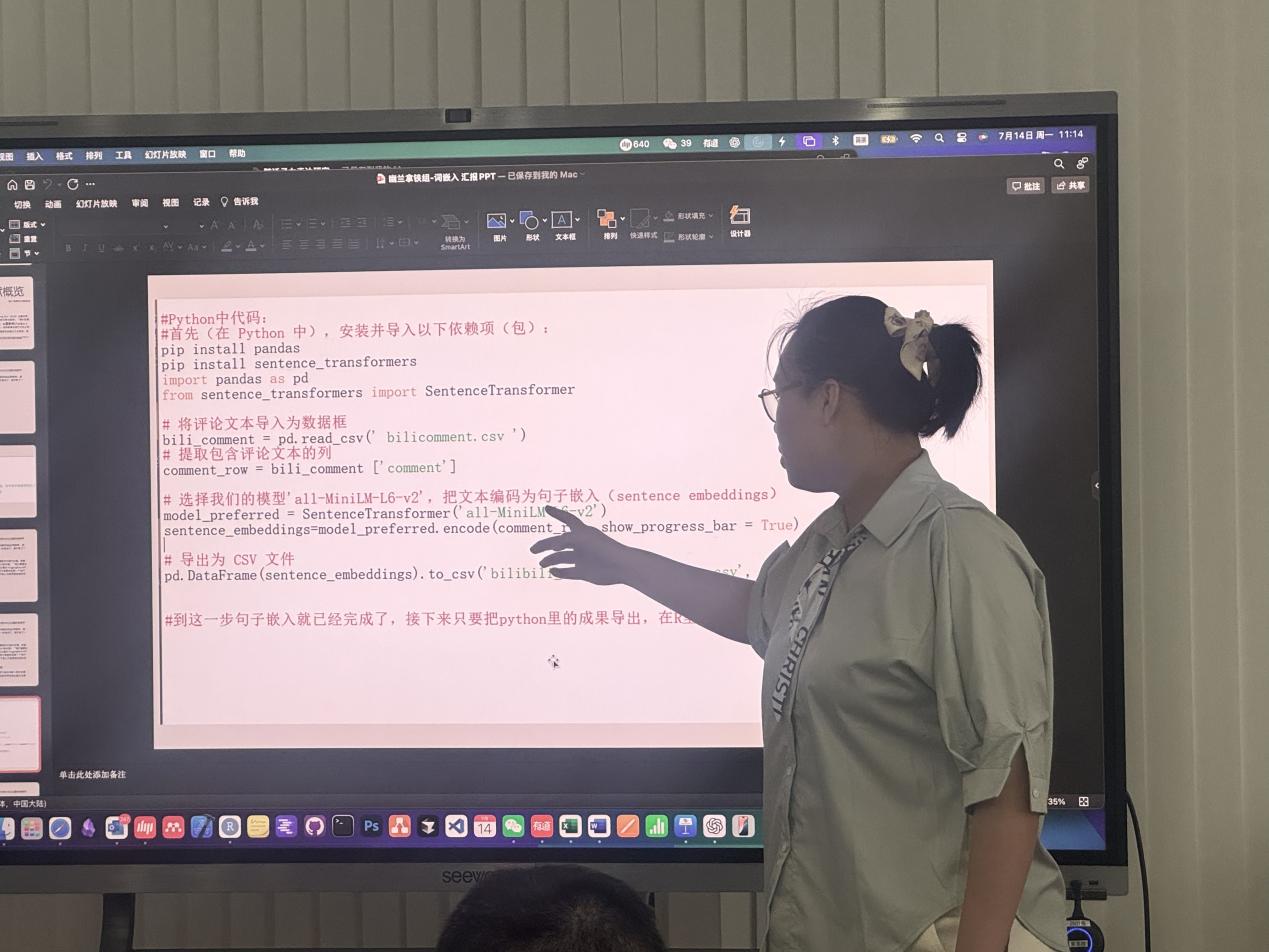

考虑到学员们普遍零基础且时间紧张,研讨课设计之初并未采用传统的“布置作业”模式。主讲人董寒旭提前制作了网页,为每节课都准备了带有详尽注释的完整代码,学员们可以跟随引导,一步步运行,直观地看到结果。但很快,有同学反馈,感觉自己只是在“复制粘贴”,对代码背后的逻辑依然感到茫然,不知道“现在正在做什么”。教学团队迅速响应这一反馈,在后续的研讨中,不仅加强了对核心函数功能与意义的讲解,还增加了许多临时的互动题目,鼓励学生在原有代码上进行微调,“看看改变这个参数会发生什么”,“看看换这个数据集可以怎么处理”,从而在实践中加深理解。

这种灵活的教学调整收到了良好效果。23级哲学学院研究生张春涵表示:“虽然不懂Python,但是也在讲解下能够理解代码背后的意思,获得了后续自己运用代码的方法。”24级哲学学院本科生王一茗也反馈:“核心代码都已经给出,这让我们得以聚焦研究方法本身。对此我的体悟是,在研究中,有时‘知道工具在哪里以及如何使用’,比‘从零开始创造工具’更为关键。”通过这样精心设计的研讨课环节,理论学习与实践操作得以有机结合,让原本对编程望而却步的文科生们,逐渐在代码的世界中找到了属于自己的节奏。

学以致用:一日成军的科研课题构想

课程的最后阶段,是检验学习成果的汇报环节。课程组提供了三个技术主题,鼓励学生自由组队,将所学知识应用到自己感兴趣的领域,并设计出初步的研究方案。令人惊喜的是,从组队、选题到完成分工和汇报,三个学生小组仅用了一天的时间。

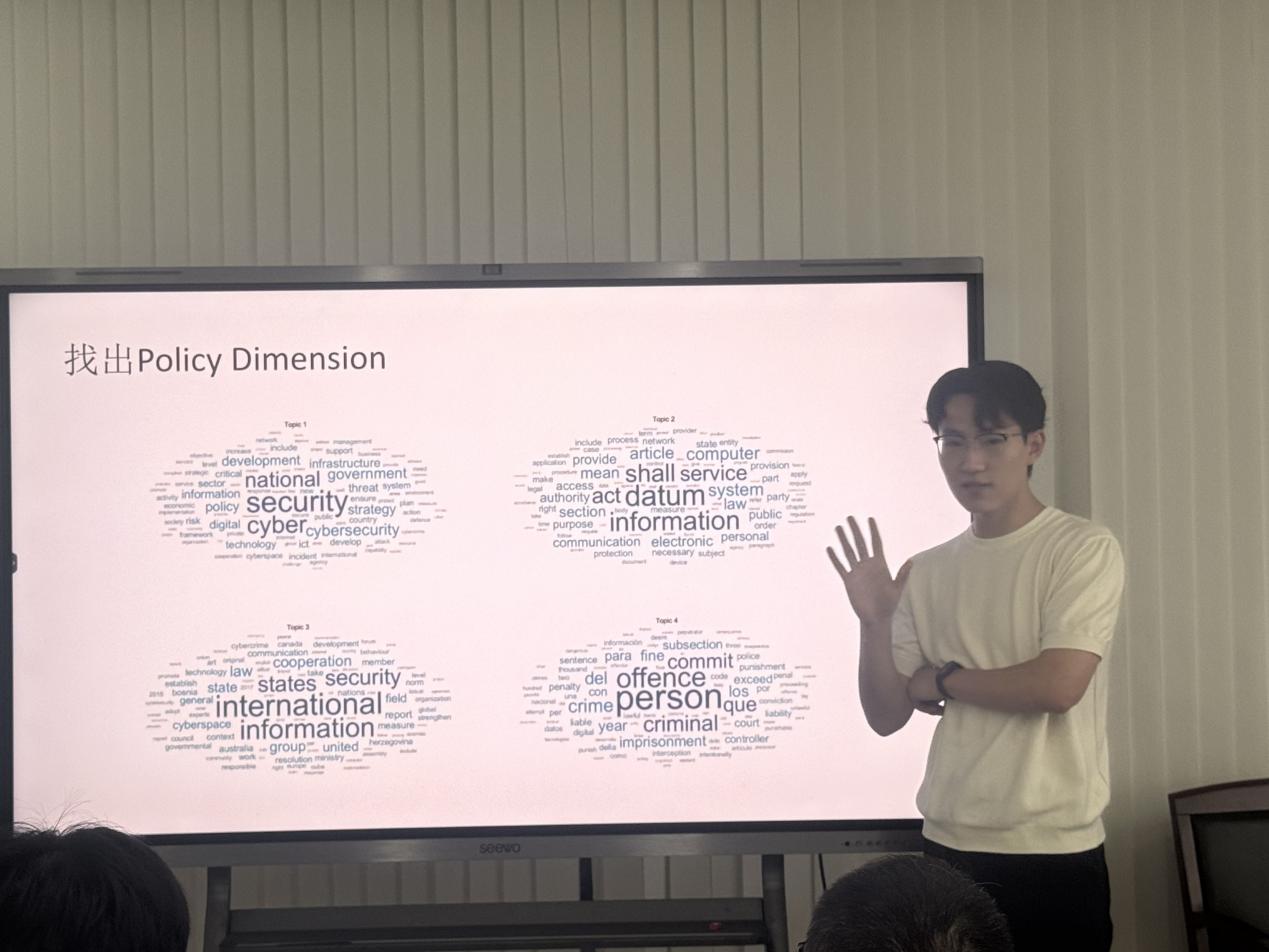

由三位本科生组成的“欢乐斗地组”,选择了他们认为颇具“炼丹”新奇感的LDA主题模型。在经过头脑风暴后,他们决定将研究对象聚焦在语言严谨、关键词集中的各国网络安全法律文本上,探索不同国家的网络安全政策与其实际网络安全水平之间的关联性,最终拿出了一份完成度极高的汇报。

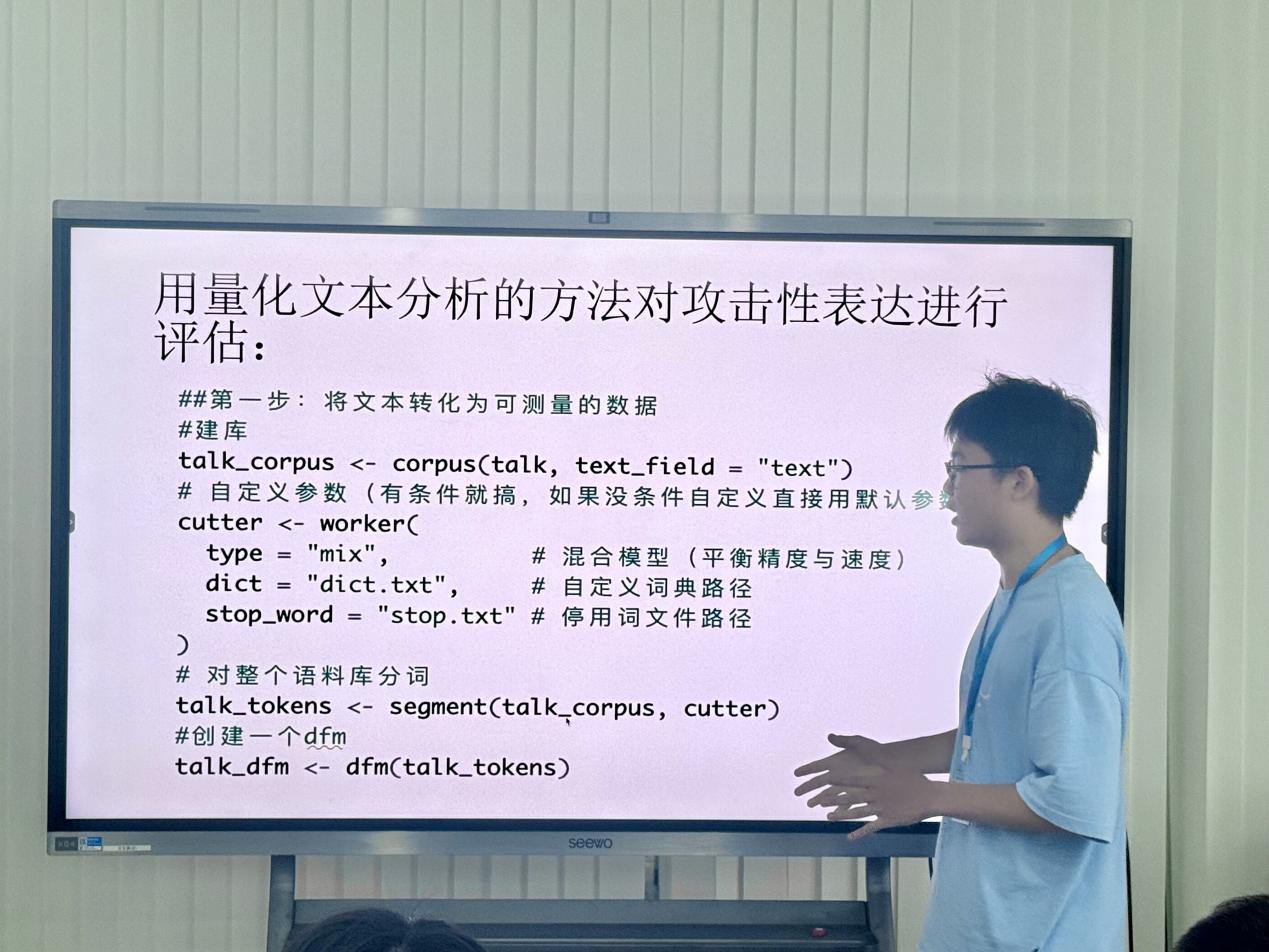

哲学学院的杨一和夏文婕同学组成的“AI妙笔生花组”则将目光投向了社会现实问题。杨一希望利用课堂上学到的TF-IDF技术,对学龄随迁子女的日常语言攻击性问题进行量化研究。他们以研讨课代码为基础,但在实践中很快遇到了新挑战,如中文文本分词、如何构建并扩展符合研究需求的词典等。在主讲老师的直接指导下,这些问题逐一得到解决。杨一表示,这次汇报让他对课程知识有了更深刻的理解,也提供了将所学知识应用于今后社会实践的思路。

“幽兰拿铁”小组的吴是磊和姚博雅则对“词嵌入”模型展现出的语义捕捉能力深感兴趣。她们希望分享的课题极具巧思,一个期望考察网络上不同话题下极端言论之间的相似性,一个试图通过分析黑格尔著作中逻辑关联词来检验其哲学理念是否在微观文本中也有一致性。后加入的许晴越同学承担了知识梳理的重任,也让她们二人能放手钻研各自的想法。吴是磊提到,课程提供的代码和理论框架是她们构思的起点,他们也曾担忧课程所学的模型不足以达成研究设计中需要的功能,好在最后两天的课程完美符合她们的需求,教学团队也给予她们各方面的支持,让她们得以一晚赶制出最终的代码版本。

三组同学精彩的汇报为课程的结束献上了完美的闭幕。董寒旭对同学们的表现给予了高度评价:“能在6到7天的时间内,快速掌握课程内容,并制作出包含具备可行性科研计划的汇报,这体现了同学们对课程内容的扎实理解和灵活迁移思维。”22级PPE方向的罗天翌同学在听完汇报后评价道:“三个小组的汇报非常精彩,解答了我心中‘这些知识如何运用’的疑惑,为实践拼上了最后一块拼图。”

结语:AI时代的文科教育新可能

课程的指导老师,复旦大学哲学学院副教授杨睿之老师在开幕式上指出,传统文科教育常囿于固有范式,而本课程提供的前沿技术知识(如编程能力与AI)是理解时代发展的关键,其内容走在学科前沿。

汇报的成功落幕,展现出同学们在短期内不仅掌握了技术工具,更重要的是初步学会了以思考人文问题为导向,去自主利用和驾驭技术,而这种能力正是新时代文科需要培养的。

从最初面对代码的茫然,到最后自信地展示跨学科的研究成果,这群复旦文科生用夏日一个星期的实践,从技术小白成长为不畏代码的探索者,尽管稚嫩,凭借培养出的技术敏捷力,他们也有勇气迎接未来的挑战。正如一位学员所说:“我清楚地明白了科技与人文之间的关联程度之大,也了解了作为一个人文工作者,会如何让程序语言为自己所用。”他们的努力揭示了人工智能时代下,文科生不仅能学会编程,更能在技术与人文的交融中开辟出新的空间,充分呈现出文科教育的全新可能与广阔前景。

本文摄影:顾佳莹 杨一 王译婉

还没有评论,来说两句吧...