日前,纪念第二次世界大战暨中国抗日战争胜利八十周年国际学术研讨会在武汉大学成功召开。会议期间,海内外专家学者积极分享了第二次世界大战相关研究的前沿成果,努力跳出长期形成的“西方中心论”,试图以全球视野重新书写二战叙事,呈现以往被遮蔽、被忽视的历史声音。借此次会议机会,围绕“全球视野下的二战叙事与中国抗战”这一主题,澎湃新闻私家历史与武汉大学第二次世界大战史研究所合作,对与会的几位国际学者进行了访谈,谈谈他们的二战研究,以及他们眼中的中国抗战。

本篇访谈嘉宾为安德鲁·布坎南(Andrew N. Buchanan),美国佛蒙特大学历史系高级讲师。其著作《全球视野下的第二次世界大战:1931-1953》(World War II in Global Perspective)于2024年9月在中国大陆推出了中译本,并获得了热烈的反响。

您的著作《全球视野下的第二次世界大战:1931-1953》在中国获得了热烈的反响,荣获了2024年“全国优秀引进版图书奖”——该奖项仅授予50部作品(包括非学术类著作)。对此您有何感受?在最初撰写这本书时,您预料到它会在中国产生如此重大的影响吗?

安德鲁·布坎南:一方面,从某种角度来说,我感到非常意外。这本书在中国的反响远比在美国好得多。我至今仍未完全消化这个事实。中国有很多人真的了解这本书,这在美国是不存在的,所以这既有趣,又有点让人意外。

另一方面,我也完全能理解为什么这本书对中国读者有特别的吸引力。我写这本书并非为了迎合中国市场,而是基于我对第二次世界大战的理解,但显然,它在中国有着特殊的意义。我觉得,如果你是一个有历史意识的人,并且生活在中国,只要看到1931年、1953年这些年份,就会意识到亚洲在世界大战叙事中处于一个与西方传统认知不同的位置。所以,我非常能理解它为什么能吸引中国的读者。

显然,这样的反响让我非常激动,也感到十分荣幸。中国读者喜欢这本书,对我来说意义重大。

安德鲁·布坎南

您是从什么时候开始关注二战史研究?

安德鲁·布坎南:我生于1958年,现年67岁。我出生的那一年距离二战结束仅13年,彼时二战在社会中仍有着深刻的影响。我在英国长大,我在书中提到过我的母亲,她成长于谢菲尔德。这座英格兰北部的城市,类似武汉,在战争中曾遭受德军的轰炸。在她10岁时,曾亲身经历过轰炸袭击。所以,在我还是个孩子的时候,她会讲述自己的经历。她的家人也曾亲历战争,那段历史离我很近,非常近。在成长过程中,我一直对此怀有兴趣。

直到21世纪初,我才真正开始将其作为一门学术课题进行研究。我当时思考的是一些我在书中提及的关于时代、关于全球性等方面的问题。因此,这些研究是后来才开展的。我一直认为,二战对塑造我们如今所处的现代世界起到了至关重要的作用,其中自然包括中国与亚洲在世界上的地位。

能简单说下您过去和现在的二战史研究经历吗?

安德鲁·布坎南:我读博时,我的研究聚焦于一个具体问题——二战期间美国在地中海地区的战略与政策,涉及意大利、希腊、法国、非洲等地。我花了大量时间查阅美国的档案,也花了很多时间研究英国关于地中海战争的军事政策、外交政策和经济政策档案。那是我研究工作的起点。

完成博士阶段的研究后,我对二战的兴趣不再局限于某一个地区,而是扩展到整个二战。于是,我开始思考那场战争的全貌究竟是怎样的。碰巧美国的威立出版社询问我,是否愿意撰写一部二战全球史。这就好比有人突然给了你一份梦寐以求的工作,完全出乎意料。我当然答应了。

之后,我便开始思考如何撰写这部二战全球史。这本书的创作并不像之前那样需要长时间泡在档案馆里,更多的是阅读其他关于二战的历史著作。比如,我不会说中文,无法直接利用中文档案,所以我会阅读中国历史学家、苏联历史学家、法国历史学家以及其他国家历史学家的著作,思考如何将这些内容整合起来,构成一部全球史。

这与我博士阶段的研究大不相同,博士研究更依赖于档案。而这部著作对档案的依赖没那么大,研究主题却宏大得多。这让我想到了其他一些事情:出版商要求这本书篇幅要短,这是一个非常有趣的挑战。很多人写关于二战的书,篇幅都非常宏大,他们想把二战的方方面面都囊括进去。但我从一开始就知道,我不可能把二战的所有内容都写进去,这是不可能的。

因此,篇幅必须精简这一要求意味着我必须思考:什么是最重要的?什么是最关键的关联?什么是最核心的议题?而不是试图面面俱到。这非常有意思,我以前从未以这种方式进行写作,整个过程充满了趣味。

当我们谈及全球视野时,总会觉得理应尽可能多地涵盖更多内容。您是如何用简短的内容呈现出全球视野的呢?

安德鲁·布坎南:我认为必须思考要涵盖哪些主题、哪些问题、哪些内容,而不是试图面面俱到地讲述所有事情。如果你要写这样一本书,你可以去读很多关于二战的大部头著作。它们并非劣质之作,反而是好书,你可以收获很多。

但我的书想要提出清晰的论点,围绕联系、时间、空间、全球化等问题展开。当你读这本书时,你能明白为什么苏联、英国、美国、德国、日本、中国等等国家都被纳入其中,能看到它们之间存在怎样的联系。而如果写得洋洋洒洒、篇幅冗长,读者就会迷失方向,只见树木、不见森林。

英国和美国是否重视二战史研究?您认为迄今为止西方学界重要的二战史著作有哪些?

安德鲁·布坎南:这是个很大的问题,我得好好想想。显然,关于二战,美国、英国都有大量的历史著述。其中大多数是从本国视角出发的,作者主要关注美国、英国这些国家。不过,我感兴趣的是整个世界。这是有区别的。我喜欢读很多其他人写的历史著作,也从中学到了很多,但我同时也意识到,必须超越国别史的范畴。

我觉得这会是会议上一个有趣的议题,因为这不仅仅是要增加关于中国的历史内容,更在于中国在宏大图景、也就是世界图景中所处的位置。要让我挑出一两本著作,实在是很难。

美国学界如何认识二战史?在不同的国家,二战的名称也有所不同。例如,在俄国,它被称为“伟大卫国战争”,而中国则称之为“抗日战争”。在美国,人们是将二战视为一场“好战争”吗?

安德鲁·布坎南:美国喜欢讲述的二战故事是,美国参战的动机仅仅是人们必须对抗法西斯主义、必须对抗军国主义、必须从大屠杀中拯救犹太人。这听起来非常高尚、非常光荣。他们不愿谈及美国想要主导世界秩序,想要取代英国成为世界头号强国。所以,学术界之外的很多历史叙事,特别是在公共领域,都将美国人对二战的认知塑造成全然正面的:美国所做的一切都出于极其正当的、道德的理由,而且显然他们认为自己大获全胜。

这是一场难以展开的讨论,因为从美国的角度来看,这种认知并非完全错误,如它的经济确实迎来了高速发展,女性开始工作,大萧条之后工资上涨,几乎所有经济问题都得到解决。在战争中丧生的美国人约有40万,这无疑是个庞大的数字,但仅占美国人口的0.5%左右。而在苏联,大约2000万战争遇难者占到了其人口的15%。所以,如果你是美国人或是俄国人,对这场战争的看法会截然不同,它对你生活的影响也全然不同。

您是在什么情况下开始写作《全球视野下的第二次世界大战》?您通过这本书要表达的新观点是什么?

安德鲁·布坎南:很多东西。我想说服人们,并鼓励他们从不同的角度去思考战争的进程,去思考世界经济大危机以及它在不同国家造成的后果。所以,从20世纪30年代初开始,我希望能阐释清楚:为什么日本会入侵中国东北,为什么意大利会入侵埃塞俄比亚,为什么德国会入侵捷克斯洛伐克和波兰,西班牙内战又是为何爆发。这些战争发生在不同地区,看似互不关联,其实都并非孤立的战争。它们是发生在不同地区但彼此交织的战事。到了1941年美国参战时,美国成了世界上唯一有能力将这些分散的地区性战争整合为一场统一的全球性战争的国家。

所以,我想鼓励人们去思考那个时间框架,去思考1945年之后发生的事情。我认为,如果不结合二战,就无法理解中国革命、印度独立、印度尼西亚独立、马来亚独立,以及1947、1948、1949年希腊和意大利发生的种种事件。当人们只关注1931到1945年这段时间时,就会割裂战争与战后局势之间的联系,而这也是我关注的一个重要问题。

此外,我还想阐释和探讨这场战争为何真正是一场全球性战争——即便在那些没有发生战事的地区,战争也造成了巨大影响,比如在拉丁美洲,在非洲,以及在殖民资源的动员方面。所以,我试图在这本书中融入所有这些问题。这是些宏大的问题,但我认为这样处理是有意义的。这是一种截然不同的思考战争的方式。

您过去了解过中国抗战吗?西方学术界和社会关于中国抗战的看法有什么演变?主要受到哪些因素的影响?

安德鲁·布坎南:我得说,在公众话语中,我认为这方面的认知并没有太大进展。很有意思的是,在美国,人们甚至觉得美日之间的太平洋战争远不如对德战争重要。他们把对德战争视为首要的,然后可能才会想到美日战争,但对于亚洲战场特别是中国战场,美国人的了解相当有限——即便是在学术领域也是如此。即便到现在,美国和英国真正撰写过日本侵略战争相关内容的历史学家的数量也相当少。说实话,在开始写这本书之前,我对这方面的了解也不多。我读过一些相关的资料,但没意识到它的重要性,对其中的具体史实也知之甚少。所以说,写一本书或者一篇论文,最大的收获就是能从这个过程中学到很多东西。

如何看待中国抗战在世界历史上的意义?对于中国二战史研究有什么了解和看法吗?

安德鲁·布坎南:在我看来,日本对中国的侵略与世界经济大危机引发的危机有关。作为一个实力较弱的资本主义国家,日本认为,通过获取新的殖民地——以获取资源、市场和人口——能够解决其经济问题,而其目标就是中国,包括中国东北和关内地区。这一点确实引起了美国的注意,但还没到让美国参战的地步。美国之所以关注,是因为它希望看到一个独立的中国,美国在这个国家发挥重要影响力。这样一来,美国就可以购买中国的产品,在中国市场销售商品,从而主导中国;它不希望看到日本这么做。但即便如此,这事的重要性还没到让美国为阻止日本而与之开战的程度。直到日本袭击美国珍珠港之后,情况才发生变化。

日本之所以袭击美国,是为了确保能获取东南亚特别是马来亚、印度尼西亚等地的资源,比如石油、铜、橡胶等。到这时,美国才认为必须要参战了。显然,中国可以成为美国的盟友。美国想要打的这场战争,主要依靠海军、空军力量以及雄厚的资源,它并不想让美国士兵卷入地面战斗。数百万美国士兵奔赴亚洲战场?不,美国军队会在欧洲作战,会支援英国、支援苏联;在亚洲,美国会支援中国,但却是让中国人民去打大量的仗,让他们付出巨大的伤亡,而美国人民则不会牺牲,他们会待在美国本土,在工厂里生产物资,还能赚大钱——这就是美国想要的战争模式。

而在中国战场,情况很艰难。日本侵略者控制了中国沿海的所有港口。因此,即便想把美国的物资送进中国,也变得极为困难。给苏联运送物资虽然也不容易,但还是能做到的;而给中国运送资源,则难上加难。

所以,美国希望让中国继续留在战争中,却没有足够的手段和资源帮助中国赢得战争。到1945年时,欧洲和亚洲的局势已大不相同,因为此时的苏联已经非常强大了,不是吗?苏联击溃了德国,但中国却没有强大到像苏联击溃德国那样击败日本。这就成了一个大问题:战争结束时,日本投降,但中国的危机并没有像欧洲的危机那样得到解决。其结果要棘手得多,也给美国带来了更大的麻烦。

你对中国学界关于二战的研究有了解吗?

安德鲁·布坎南:这就是我访问武汉大学(参加国际学术研讨会)的原因。过去五年里,不同国家的历史学家之间开展合作,这对我来说是非常令人振奋的事情。我曾与意大利、法国、英国、德国等许多国家以及阿根廷、印度的历史学家合作过,但我之前与中国这边没有任何联系。我与中国的第一次接触就是通过你们的导师。我之前读过一些相关的资料,但真正面对面交流的第一个中国学者就是张士伟教授。

你们知道翻译工作是怎么一回事,对吧?翻译需要作者与译者之间保持真正的合作。虽然我不懂中文,没法判断翻译是否准确,但我认为是准确的,因为我了解他在其中投入的心血。所以,能见到你们,我真的非常激动。我在不同国家都接触过学生,你们是未来解开这些问题的关键。

谢谢!但我发现研究历史很难,因为要找到一些关于二战历史的新资料实在不容易。

安德鲁·布坎南:二战的某些部分确实已经被大量研究,但其他一些方面却并非如此。我现在正在做的一个课题来讲的是1945年战争末期到1946年初美国士兵的兵变。当时战争已经结束,士兵们纷纷表示“战争结束了,我们想回家”,于是在世界各地,成千上万的美国士兵举行抗议,要求返乡。关于这件事,几乎没人写过,可能也就一两篇文章涉及。

这其实是个很重要的课题,不仅因为对那些士兵来说回家至关重要,更因为这意味着美国无法向中国派遣军队。这些士兵坚持“战争结束了,该回家了,我们不会再战斗,再也不要战争”,他们的举动产生了深远影响,却从未得到深入的研究。比如他们的行为对中国、对中国历史造成了怎样的后果?其中一个是美国因此无法派兵支援蒋介石,这改变了世界。所以说,还是有很多新东西可以挖掘的,并非所有内容都被研究透了。

对我来说,研究中最重要的不是个人取得了什么成绩,而是与其他国家研究同类问题的历史学家建立联系,能够见面交流。通过这样的合作,你能获得的见解,远非个人单打独斗所能企及。即便研究者全是中国人、全是美国人或英国人,情况也是如此;而当这种合作跨越国界时,效果就更显著了。

如今人们理解二战时面临的一个严重问题,就是过于局限在“民族国家历史”的框架里。英国人这么说,美国人这么说,俄国人这么说,全都各执一词。说实话,这是个大问题,因为当今世界越来越像20世纪30年代了。作为欧洲自二战结束以来规模最大的战争,俄乌冲突仍未结束。当今世界,国际政治正发生着重大变化。而问题在于,当人们书写本国视角的二战史时,往往会带有强烈的偏向性 ——“我们美国人最伟大”“我们英国人最伟大”,或者“我们俄国人最伟大”。这是有问题的。因此,我认为对你们这代人来说,理解这些问题、弄清历史真相,对于世界和平、对于各国人民的团结,都至关重要。研究这些不仅有意义,而且现在来看,更是迫在眉睫。你们愿意探讨这些问题,这就是未来的希望所在。

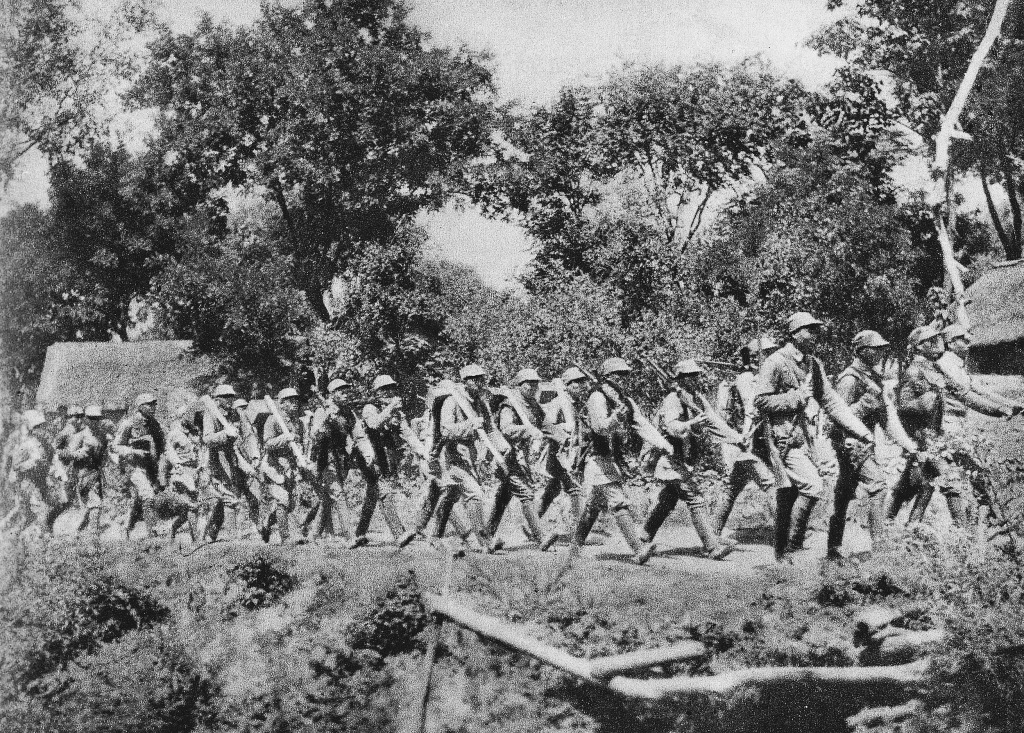

1940年,向江苏黄桥挺进的新四军部队。

现在西方学界是否还有不少声音忽视中国抗战,或认为中国抗战不力?这些观点的根源是什么?

安德鲁·布坎南:这种观点的深层根源是美国的国家视角,即美国人打赢了战争,在冷战期间,美国很少有人愿意承认苏联(在二战中的作用)。不过现在,这种情况在美国已经发生了改变。冷战结束后,美国学者得以前往莫斯科,进入档案馆,能够亲眼见证,也能与一些俄国学者会面,探讨苏德战争中真正发生的事情。我认为如今在美国,人们对苏联在二战中的重要性有了更多的认可。

但就中国而言,情况还没有达到同等的程度。我觉得美国人对中国在二战中的重要性,以及为什么大部分日本军队没有与美军作战这一事实,并没有充分的认识。大部分日军当时正在中国战场作战,这显然为美国在太平洋战场击败日本提供了重大帮助。这一点在美国并没有得到广泛的理解。

所以说,偏见——或许还有一些关于中国的种族主义观念,以及如今对中国的某种忌惮,所有这些因素都导致美国人很难真正理解二战中的中国战场。这也是这次会议的重要性所在。

杜登教授(Alexis Dudden)也指出,造成这种现象的诸多原因之一是种族主义。我认为,正是由于种族主义,人们对中国抗战的关注度才不如对法国抵抗运动的关注度高。

安德鲁·布坎南:是的,但很多美国人对法国也没什么好感。在美国,针对中国人的种族主义问题有着悠久的历史,这不仅体现在对待赴美华人移民的态度上,还体现在一种看法上——这种看法贬低了中国人创造自身历史的能力。我认为这是一个因素。它并非唯一的因素,但无疑影响着美国人的态度,从历史上看,也影响着美国人对中国战场的态度。

你最希望在哪些方面听到中国学者的声音?你认为应如何加强西方二战史学界与中国学界的联系?

安德鲁·布坎南:我明确知道的是,这很重要,且不仅仅关乎中国本身。中国学者不仅要多写关于中国的内容,也可以写美国、写苏联,以及全球范围内的事情。中国学者不能自我束缚而局限于思考仅属中国的问题。

你们这一代人看待世界的方式与前人截然不同,与父母不同,与祖父母也不同。你们生活在一个不一样的世界里,这会影响你们所能书写的历史的类型——它会是不同的历史。你们是中国人,肯定要写中国,但不能只写中国。所以,当你们构思自己的研究课题时,不一定非得是关于中国的课题,可以写印度,或者意大利。为什么不呢?你们很聪明,年轻有为,还能借助翻译工具。在整个人类历史上,从来没有像现在这样,跨越语言障碍进行交流、找到其他国家的学者、借助互联网建立联系是如此便捷,对吧?我不是说这很容易,我是说这是有可能的。

我们身处一个全球化的世界,你们完全可以书写美国的历史,以不同的视角看待它。我写关于中国的内容,也没问题,尽管我不会说中文。我阅读了足够多的中国学术成果,所以有信心。我会写一本关于中国的大部头著作吗?不会。但我能写一本关于中国的小书吗?是的,我可以。所以,你们可以写英国,可以写意大利,可以写任何你们想写的国家。我认为这对印度的学者来说是同样的挑战。你们可以书写整个世界。比如,印度的独立是如何在二战中实现的?这是一个重大问题,其缘起甚至比中国革命还要早。

总之,你们可以去美国、英国、法国或其他国家,继续深造,思考这些问题,想办法结识其他年轻学者。这会很困难,但并非不可能。

关于二战的国际研究,您认为是否重要?关于二战史的全球书写,你认为最需要注意的是什么?

安德鲁·布坎南:要从全球视角去思考,思考为什么要研究跨国史而非民族国家的历史,思考人们如何跨越国界流动,物资供应、经济资源如何跨越国界、漂洋过海,以及在全球范围内的建立联系——航空联系、海上联系,还有难民问题等等。关于“民族国家历史”存在的问题,我之前已经谈过,这里就不再重复了。

在当下世界格局多有动荡不安的情况下,研究二战对于当今世界有何意义?

安德鲁·布坎南:我觉得能跟你们说这些很荣幸。而且我认为,现在做这些思考比以往任何时候都更重要。我不相信历史会简单重复,但我认为历史的教训能帮助我们思考当下和未来。

尤其是20世纪中叶发生的那种从一种全球体系向另一种全球体系的转变,我认为当今世界历史正迎来类似的时刻。我提到过乌克兰战争,不妨想想当年的日本入侵中国东北战争、埃塞俄比亚战争、西班牙内战、波兰战争——有人认为这些战争都是在为二战做铺垫,那么再看看现在的乌克兰、中东,一个战争频发的世界已然形成。如今这些战争还是各自为战,但就像20世纪30年代那样,它们可能会逐渐交织、升级,最终走向一场全球战争。

我认为我们有很多东西要学习,而且要以世界公民的身份去思考,而不只是作为中国公民或美国公民。这就是我们所面临的现实,也是历史的一部分。

您可以透露下您未来的研究计划吗?

安德鲁·布坎南:当然可以。这是一个简单的计划,过去几年我一直在推进。我参加过很多学术会议,接下来打算和我在康奈尔大学的学界同仁合作写一本书,内容会收录我们在那不勒斯、地中海地区、伦敦以及武汉所做的演讲和发言。书中会聚焦拉丁美洲、中国、地中海地区等具体内容,篇幅不会太长,之后汇总成一本专著——这是我的一个研究项目。

您认为未来会爆发下一次世界大战吗?

安德鲁·布坎南:我不知道。但二战背后的一个问题是英国主导世界地位的衰落以及美国实力的崛起。这个问题的答案在二战的进程和结果中可见一斑。看看当今世界,美国在全球的影响力正在逐渐减弱,尤其是经济方面。而中国的实力在历史进程中不断上升,这种国家间力量对比的转变,不幸的是,在过去往往是通过战争来解决的。

这并不意味着一定会爆发世界大战,但它确实意味着,那些在20世纪30年代真实存在过的问题,如今可能以某种形式重现。至于现在是否会发生类似的情况,我无法给出答案。但我确实认为,我们所做的研究、我们对历史的讨论和阐释,能产生重要的影响——帮助人们在事态发展到不可收拾之前,理解当今存在的问题究竟是什么。

还没有评论,来说两句吧...