《李白的诗歌与生平》,[英]阿瑟·韦利著,曹祎黎译,华文出版社,2025年2月出版,136页,27.50元

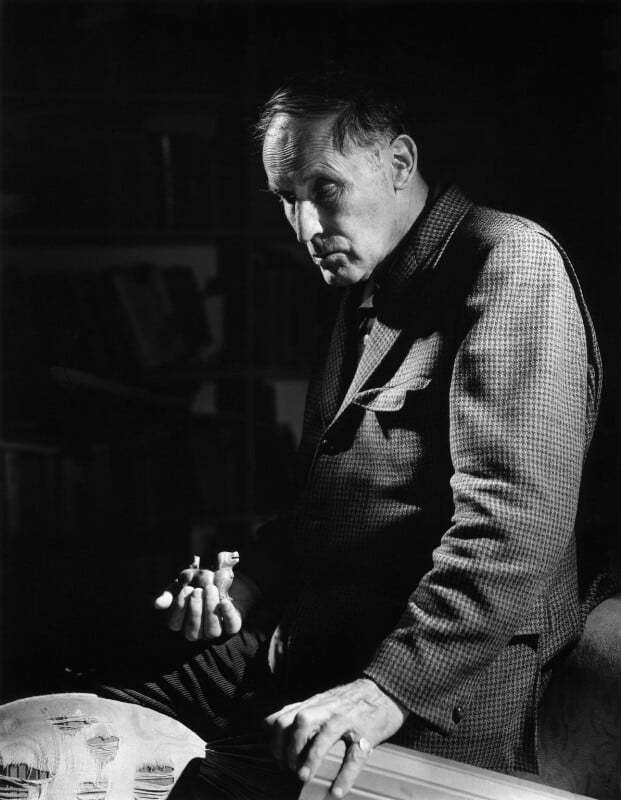

1913年,自剑桥大学国王学院古典学专业毕业三年后,二十四岁的阿瑟·韦利(Arthur David Waley,1889-1966)成功进入大英博物馆印刷绘画部东方印刷与绘画分部工作,并开始自学中文和日文,从此正式踏上他成为二十世纪英国最杰出的汉学家和翻译家的道路。1929年,韦利以个人身体健康为由从大英博物馆辞职,之后更加专注于中国古典文学的翻译,先后翻译出版了《道德经》《诗经》《论语》《西游记》(韦利将书名译为“猴”)《九歌》等经典作品,并对李白、白居易、袁枚等中国古代重要文人进行了研究和译介。

韦利出生于一个定居英国的德国犹太人家庭,其祖辈、父辈、同辈中商人、学者、政治家辈出,为家族积累了巨大的经济财富与社会资源,使他得以成长在一个经济条件优渥且文化氛围浓厚的环境中。1903年,韦利进入英国著名的拉格比学校读书,随后又进入剑桥大学国王学院古典学专业就读,这样的教育经历给了他全面的古典文学熏陶,对他日后走上东方学研究的道路至关重要。早在1903年之前,良好的家境和教育便培养了韦利对文学和语言的热爱,使其在诗歌创作领域颇有声名,甚至在他翻译事业起步初期,“诗人”比“翻译家”更能代表他的身份。作为一位擅作诗歌的汉学家,韦利对“中国”的态度也颇为诗意——他倾注一生心血热爱和研究的并非现实的中国,而是其想象中的、纸面上的、古典的中国,这在当时的西方汉学界中较为少见。韦利本人并不羞于承认这一点。1940年,他在接待慕名前来拜访的中国记者萧乾时表示,没有去过中国恐怕是自己周身唯一有趣的事了(萧乾:《伦敦日记》,湖北人民出版社,2005年,219页)。虽然韦利终身未曾到访中国,甚至不能流利地进行中文会话,但他一生笔耕不辍,发表有大量关于中国的译著、论文、选集及书评。其用功最勤的领域则是对中国古代诗歌的译介,仅翻译、撰写的论著便有《中国诗选》(Chinese Poems,1916)、《一百七十首中国诗》(One Hundred and Seventy Chinese Poems,1918)、《诗人李白》(The Poet Li Po,1919)、《英译中国诗》(Poems from the Chinese,1927)、《白居易的生平与时代》(The Life and Times of Po Chü-I,1949)、《李白的诗歌与生平》(The Poetry and Career of Li Po 701-762 A.D.,1950)、《九歌》(The Nine Songs,1955)《袁枚:十八世纪的中国诗人》(Yuan Mei: Eighteen Century Chinese Poet,1956)等等。

韦利是英语世界中较早对李白开展专门译介和研究的学者,他对李白其诗其人的研究从1916年延续到1950年,而出版于1950年的《李白的诗歌与生平》可视为其李白研究的集大成之作。

阿瑟·韦利

《李白的诗歌与生平》一书采取了以诗文为传的形式,通过五十余篇诗文,将李白的生平加以串联。全书一气呵成、未设章节,但大致可以分为六个部分,分别记述了李白青年时期的生活与创作情况,解释李白“谪仙”形象的产生与巩固的始末,介绍和分析《河岳英灵集》中所录的李白诗作,探究李白与佛教、道教的深刻联系及其交游情况,考察李白在“安史之乱”中的行为与心理,最后对李白在中国文学史和文化史上的地位进行了总结。由于李白其人其诗在系地和纪年方面具有极大的不确定性,本书很难完全按照传统传记模式进行撰写,因此韦利别出心裁地以诗文为线索,结合相关史料,尝试着对李白生平中的重要节点进行最大限度的说明。

李白的出生地究竟在哪里,是每位梳理李白生平的传记作家都首先需要面对的难题,而韦利则在本书开篇对这一重大问题一笔带过,并未多做纠缠。这是韦利的一贯风格,他很少在人物传记中对某一具体问题进行繁复考据和深入分析,目的是确保阅读的连贯和愉快。显然,相比于专业性,韦利更希望读者将其视为一部具有故事性的作品,重视本书的通俗性是其为李白立传的总方针。

在这一方针的统领下,韦利对李白诗歌的翻译全部以散体的形式呈现。诗体化翻译还是散体化翻译一直是中国诗歌外译中的焦点问题。在韦利之前最重要的英国汉学家翟理斯就认为诗化翻译是译介中国古典诗歌的最佳方式,因为不论是在中文还是英文中,韵律都是诗歌的本质特点。而韦利却在《一百七十首中国诗》的序言中说:“人们通常认为,诗歌如果直译的话,就不是诗歌了,这也是我没有将喜欢的诗歌全部译出的原因所在。……就翻译方法而论,我选择直译而非意译。”(Arthur Waley, One Hundred and Seventy Chinese Poems, London: Constable & Co.Ltd., 1918, p.19)自此,翟理斯与韦利围绕翻译方法展开了长达五年的论战,且在论战结束之后近乎决裂,不复往来。但显而易见,这场声势浩大、影响广泛的论战并未改变韦利的观点。时隔三十二年,在《李白的诗歌与生平》中他依然坚持直译法。韦利当然明白直译在传达情韵上的不足,他在介绍《蜀道难》一诗时便称:“需要说明的是,原作的巨大影响力来自其语言之壮丽,而这是翻译完全不可能复制的。”(39页)但他愿意为照顾读者的接受能力而略微折损原诗的风采。事实证明,这一选择为他的译作带来了极大声誉。韦利在1962年修订版的《一百七十首中国诗》序言中颇为自豪地提到:“1940年,我在政府部门工作,许多年轻的打字员和女职员拿着《一百七十首中国诗》来找我签名,他们说在此之前很少读诗,在他们的意识里,诗是特殊阶层消费的文类,读诗是非常困难的。读到这本书,才发现中国诗贴近生活,通俗易懂。”(One Hundred and Seventy Chinese Poems, p7)不仅读者欢迎,后世学者也对韦利的译作大加赞赏,如南非历史学家格鲁奇比(John Walter de Gruchy)便认为韦利是欧美通往远东文化及社会的一扇窗(John Walter de Gruchy, Orienting Arthur Waley: Japonism, Orientalism, and the Creation of Japanese Literature in English, Honolulu: University of Hawaii Press, 2003, p.4)。1950年,韦利荣获当年法兰西文学院颁发汉学最高奖项的“儒莲奖”,1953年又荣获英国王室颁发的“女王金质诗歌奖章”,这些奖项都是对其译诗之功的肯定。

阿瑟·韦利译《一百七十首中国诗》

韦利对于通俗性的追求也体现在他对李白诗歌的评价中。他不时在书中指出李诗因为运用了太多修辞手法和典故而变得难以翻译,如他在介绍李白的《古风·其二·蟾蜍薄太清》时说:“他的诗只有十四行,却充满了双关,简直难以翻译。”(第5页)介绍《古风·其九·庄周梦胡蝶》时又说:“接下来是一首需要稍加解释的诗,因为它运用了道家著作《庄子》中的一个典故……”(42页)介绍《答俗人问》时则说:“《答俗人问》一诗像大多数抒情诗一样,尤难出现令人满意的翻译。”(44页)相比于李白诗中的大量用典与浪漫想象,他更欣赏白居易的作品——“白居易的诗歌广受欢迎,主要是因为他的作品相对摆脱了古旧风格和文学典故,比大多数高雅诗歌更为大众所理解……没有哪位唐代诗人像他一样,创作了这么多普通百姓喜闻乐见的诗作”(《白居易的生平与时代》,华文出版社,2025年,195页)。李白诗中的大量典故和修辞使韦利不得不时常宕开一笔,在叙事主线中穿插进对所涉典故和修辞的说明,这在一定程度上影响了他行文的流畅性,模糊了叙述的焦点。

阿瑟·韦利著《白居易的生平与时代》

韦利虽然重视文本的通俗性,但他绝未将通俗与平庸混为一谈,通俗的李诗并不一定能获其好评。不同于其他论家将目光集中在李白的名作之上而对其大加赞赏,韦利倾向于将李白的所有作品视为一个整体进行客观品评。《明堂赋》是他在本书中向读者介绍的第一篇李白作品,他认为李白这篇“不成熟的赋作缺乏生机与活力,这在他早期的模仿之作和他自己后期的创作中都是非常明显的特质”(第4页)。对李白写于公元725年之前的作品,韦利的评价是“这些诗歌灵巧、温和而庸常,在摸索出自己独树一帜的风格之前,看不出他的诗作会有什么辉煌成就的迹象”(同前)。出于对李白诗中生命力与创造力的格外关注,韦利还翻译了一首不为中外读者熟知的作品——《春日醉起言志》。此诗通俗而平庸,在李诗中难称名篇佳作,韦利翻译它的目的在于向读者描述一个不可回避的事实,即“李白的大量诗作是在宴会或其他社交场合中与朋友的赠答唱酬之作”,“它们遵循既定的程式,在大多数情况下可以由当时任何一位训练有素的诗人写就”(46页)。不过韦利并不认为这些作品是李白创作生涯的败笔,而指出正是因为它们的存在才让人们能够更加充分地理解其优秀作品。

如果说对李白作品的客观评价是韦利与中国传统批评家的不同之处,那么对李白精神世界的认识则进一步展现了韦利作为中国文化旁观者的特质。“侠”是古今论者在探讨李白精神世界时无法绕开的概念,韦利自然也注意到李白身上的侠气。但他在谈及李白的游侠精神时,所举例证只有《古风·其二·蟾蜍薄太清》一诗,认为此诗表达了李白对高宗王皇后无子被废的愤慨。而对李白在《上安州裴长史书》中自陈的“轻财好施”“存交重义”等品行,他则不以其为“侠”的表现:“他声称自己拥有一种良好的品质,那就是慷慨。但只有他一个人提到了这一点,而且他的慷慨似乎是针对那些最不需要帮助的人的。”(101页)而在韦利此书面世的十年前,中国学者李长之却将这两点视为李白对游侠精神的践行,并进一步指出:“他直接地说要钱、要酒、要女人、要功名富贵、要破坏、要杀,所以我说李白诗里所表现的,就是为生活而奋斗。为生命而战。——其中有一种强烈的欲求在,这首先表现于他的游侠思想上!”(《道教徒的诗人李白及其痛苦》,商务印书馆,2011年,356页)将这看作是李白生命力的极佳体现,不觉其在道德上的争议性。韦利对李白的道德评判则严苛得多:“在他的作品中,他表现得自吹自擂、冷酷无情、放荡不羁、缺乏责任感与诚信。”(101页)由相同作品生发出截然相反的结论,这不仅是因为韦利与李长之被不同的文化传统所浸润,也有其历史背景。自十八世纪中叶开始,东西方关系与过去相比出现了变化。随着无数航海探险和地理发现的涌现,以及随之而来的贸易和战争,西方学者的东方知识日益增长并系统化,而“日不落帝国”时期的英国汉学家正是此中翘楚,由此形成了悠久的汉学传统。与此同时,东西方的力量也出现了此消彼长的现象,西方开始处于优势地位,他们的政治家和学者虽然肯定了东方文明的“伟大”,但其本质是一种强者对弱者的承认。此种思维模式的影响之一便是汉学家只对其研究对象的古代阶段感兴趣,上文所说韦利对现实中国的排斥便是一例;而另一方面的影响则在于,西方汉学家们对东方文学、艺术和精神的评判常带有居高临下的严苛。

李长之著《道教徒的诗人李白及其痛苦》

当然,韦利对李白的认识也有与同时期中国学者相近之处,比如他与林庚不约而同地注意到了李白身上的“布衣感”。林庚认为李白的布衣感表现为他清楚地认识到自己的布衣身份,他以此身份参与社会政治生活,却也由此深刻意识到自己与统治阶级之间存在永远无法解决的矛盾,是故李白诗中时常会流露出消极思想,但背后的动机却是他对于统治阶级的反抗,他是在身为布衣的斗争中走在胜利的道路上(《诗人李白》,古典文学出版社,1957年)。韦利对李白布衣感的剖析虽未如此透彻,但他已意识到李白是统治阶级中的异类:“他受过教育,有良好的学识,但是在他的各类署名之后都没有添加任何官阶,甚至连承旨即翰林待诏都不曾提及,这表明他曾勇敢地拒绝过别人提供的官职。”(100页)而且与林庚一样,韦利也同意李白正因如此才得以借助“天国外臣”的身份流连人间,并最终取得艺术上的胜利。“真实”也是韦利和李长之对李白的共同评价。李长之认为李白的可贵之处在于其诗作内容、情感上的真实与艺术上的自然,韦利则侧重于其为人。尽管韦利此前对李白诗中体现出的道德水准颇有微词,但他也认为“真实”是李白身上最令人印象深刻的特点。他相信:“与李白同辈的最伟大的诗人杜甫(一位与他性情完全不同的人),在与他分别十五年后依然珍藏着他们之间短暂的友谊,每当他午夜梦回于沉沉月光之中,依然能够看到很久以前认识的那个真实而生动的李白。”(102页)

林庚著《诗人李白》

学界评价李白,往往与杜甫相较,李杜之间的友谊亦为古今论者所津津乐道。然而韦利对于他们的相遇、同游、赠答、思念都点到为止,并未展开论述,他笔下的杜甫仅仅是描述李白生平经历的一个参照系。但同时,韦利却花费了大量篇幅介绍李白传记中通常很少出场的任华,对这一名不见经传且与李白并无明确来往的狷狂诗人的生平、交游及其作品进行了细致解说。或许韦利更愿意将李白与任华作为一个对照组,用以说明李白没有落得任华一样寂寂无名的结局,是因为他们虽然性格相似但才华却有天壤之别。他引用了任华《寄李白》诗中“权臣妒盛名,群犬多吠声”之句来说明李白当时所获的盛名,以及潜藏于其下的危机。这些危机所带来的结果是李白从来不曾担任过正式的公职,而出于对李白个性的了解,韦利认为官方的这一决定是正确的。这与他对白居易为官的态度形成鲜明对比:“诗人很少在政治上很得意。……有些诗人比如李白未必适合在高官的位置上发挥作用,但对于自居易来说不言自明的是,诗人作为时代之光应该身居高位。”(《白居易的生平与时代》,132页)

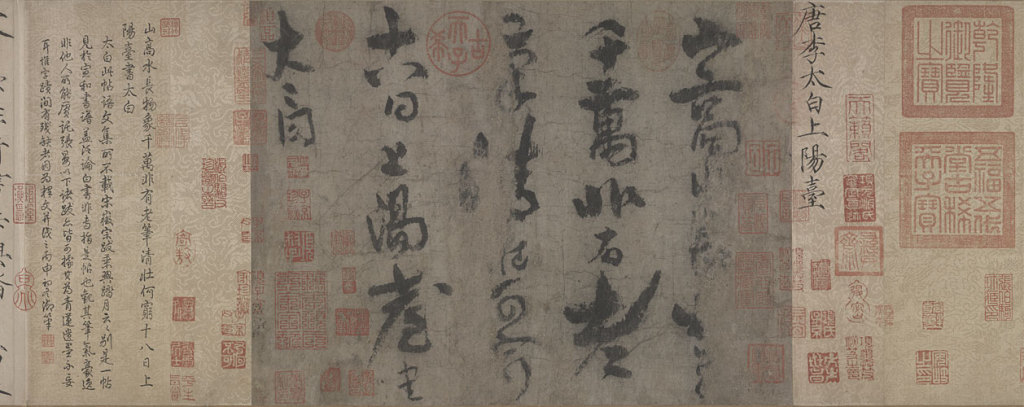

李白草书上阳台帖

韦利为李白立传的又一特点是不仅描述其“生平”,更展现其“时代”。一些与李白本人并无紧密关系的人物和事件,除了上文所提及的任华之外,李白族叔李晔与毛若虚的斗争、安禄山的家世渊源、史思明与安庆绪的反目等等,都被韦利作为李白诗歌与生平的发展背景而娓娓道来;而明堂的形制、受箓的仪轨、炼丹术的诀窍等内容也都在韦利向读者讲解之列。在叙述过程中,韦利旁征博引、考镜源流,展现出广阔的学术视野和深厚的文献积累。他所借助的文献除了两《唐书》、《唐会要》、《资治通鉴》、《太平广记》、《道藏》等基础史料,还有沙畹《西突厥史料》、巴托尔德《蒙古入侵时期的突厥斯坦》、罗振玉《鸣沙石室佚书》、闻一多《岑嘉州系年考证》等中西方学者的相关重要论著,甚至还有甘鹏云《崇雅堂碑录》等碑刻文献。

在大英博物馆印刷与绘画分部的十六年工作经历使韦利不仅深通中国古典文艺和学术,还精于日本古典文艺。在谈及大唐燕乐“青海波”时,他特意提醒“读过《源氏物语》的读者会记得,这是源氏在第七章跳舞时所用的曲调”(58页);而在说到魏颢身着晁衡所赠日本裘衣时,他也会指出“喜欢日本版画的人会记得,日本著名艺术家葛饰北斋的《诗人和歌手的镜像肖像》系列画作上,一个穿着日本服装的男人和另外三个穿着中国服装的人坐在阳台上仰望月亮,这个人就是晁衡,在日本被称为阿倍仲麻吕”(59页)。除此之外,他提及的日本文学作品还有江户作家石川雅望的小说《蠹鱼之住居物语》以及晁衡的和歌名作《望月望乡》。这些例子显示出韦利对日本古典艺术的熟稔,同时也拓展了读者的思路和视野,更体现了李白诗歌所具有的普世性的艺术和情感价值,阐明了李诗流播甚广、长盛不衰的原因。无怪乎此书在日本也引起了重大反响,于1973年由岩波书店翻译出版。

尽管韦利对于相关中外文献的掌握可称全面精深,运用也极得心应手,但知识性的疏漏依然在所难免,比如所论《文苑英华》成书时间的讹误,援引任华《与京尹杜中丞书》、李白《同王昌龄送族弟襄归桂阳二首(其二)》等文本时的误记等等。同时由于直译法的特点,导致韦利无法将李白的诗文全部译介给西方读者,亦令人颇感遗憾。但或许我们不应对韦利过于吹毛求疵,《李白的诗歌与生平》一书即使存在不足,也早已成为英国甚至整个西方汉学史上的经典。更重要的是,正如前文格鲁奇比所言,韦利的李白研究为西方读者打开了欣赏中华优秀传统文化的一扇窗,李白其人其诗的无限风流、万种情思正因韦利之译才得以闪耀在西方世界的文化殿堂,从而成为全人类的文化瑰宝。

还没有评论,来说两句吧...