今日大暑,说到古人的消暑纳凉神器,除了竹席、凉笠,还有“竹夫人”,是一种长条柱形的竹笼,宋人极爱这类凉寝竹器,用于憩臂、休膝。若其间若放置茉莉、栀子等香花,更添夏日风情。唐代还有“清风饭”,专于大暑制作,做法是以水晶饭、龙睛粉、龙脑末、牛酪浆调和,放入金提缸,垂入冰池,待其冷透方进献。

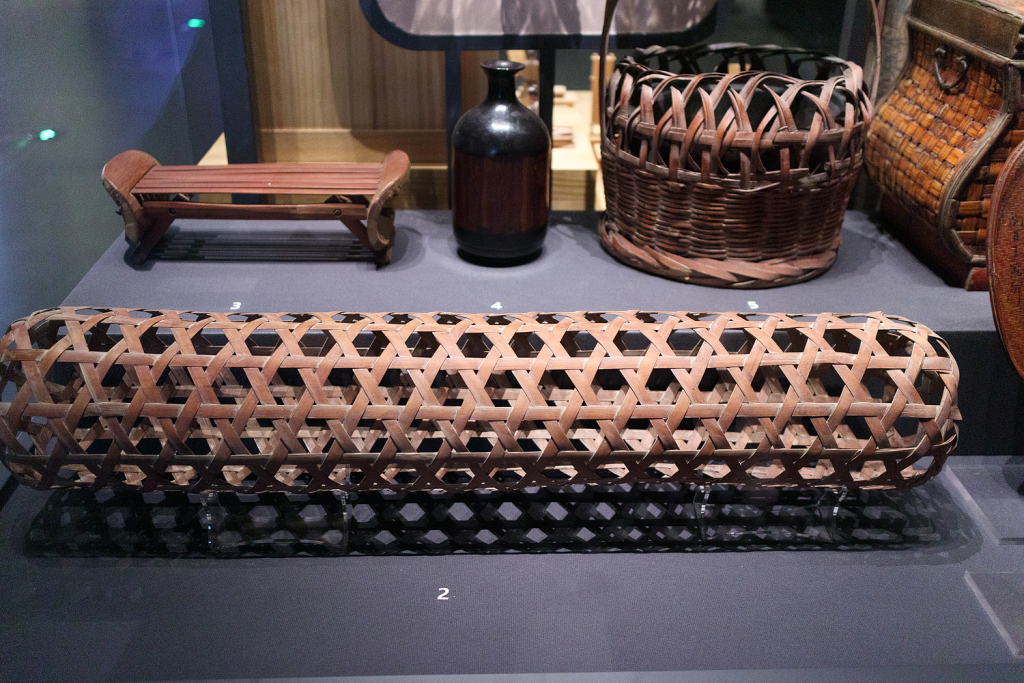

图为竹夹膝,是古代的纳凉竹器,也叫竹夫人。摄于宜宾竹文化博物馆。视觉中国资料图

每当炎炎夏日,今人寄生在空调赐予的无上清凉里,会好奇古人的度夏方式,从古人留下的丰富的诗篇、文献、画作、器物……遥想那段消夏、纳凉的时光。

明 周臣《山亭纳凉图》台北故宫博物院 芭蕉数株,亭内文士手执羽扇,席地纳凉。

消夏图中多见对弈、午睡、弹琴等雅事。古人也“宅”,入伏之后暑热难耐,“心静自然凉”的智慧,早就在实践中。唐代白居易在《销暑》一诗中写道:

何以销烦暑,端居一院中。眼前无长物,窗下有清风。热散由心静,凉生为室空。此时身自得,难更与人同。

“眼前无长物”,可能连人也不想见。

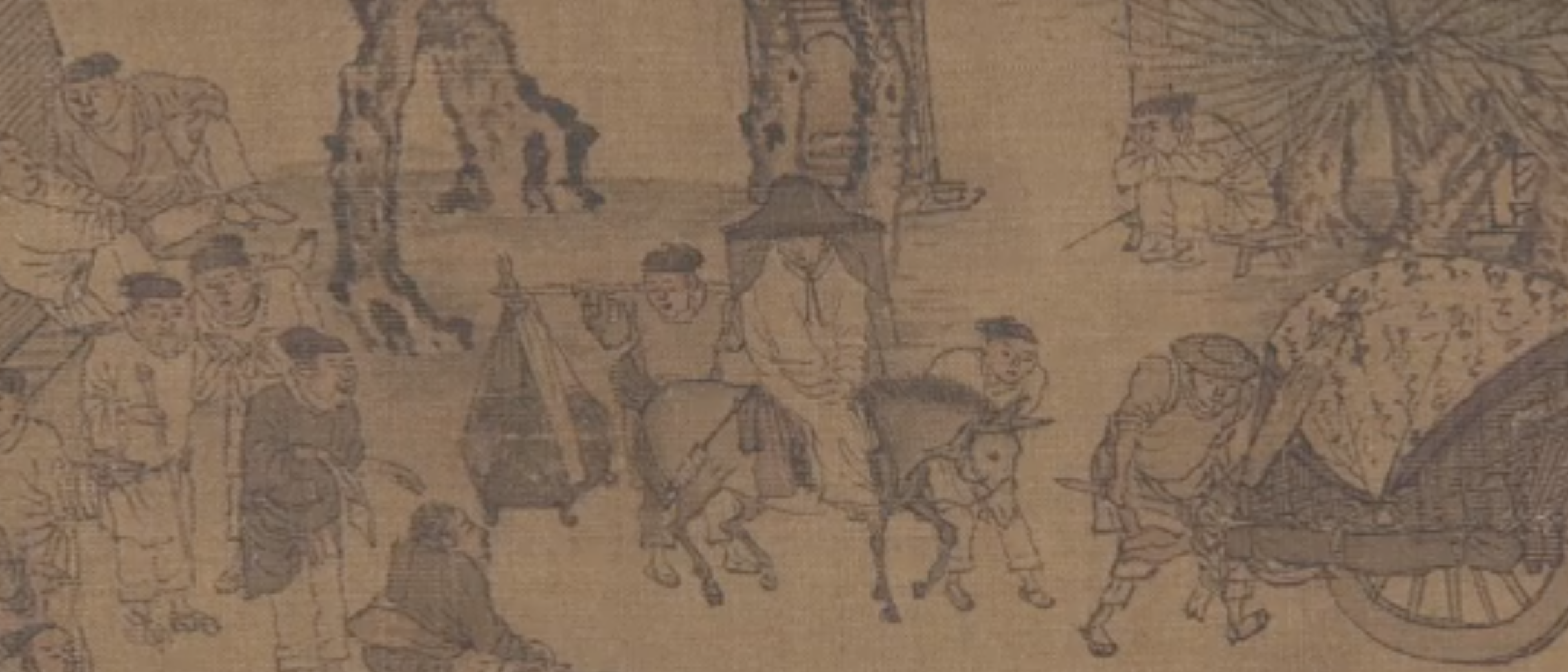

《清明上河图》中戴帽男子

《清明上河图》中的男子戴的凉笠,以青缯缀其簷。

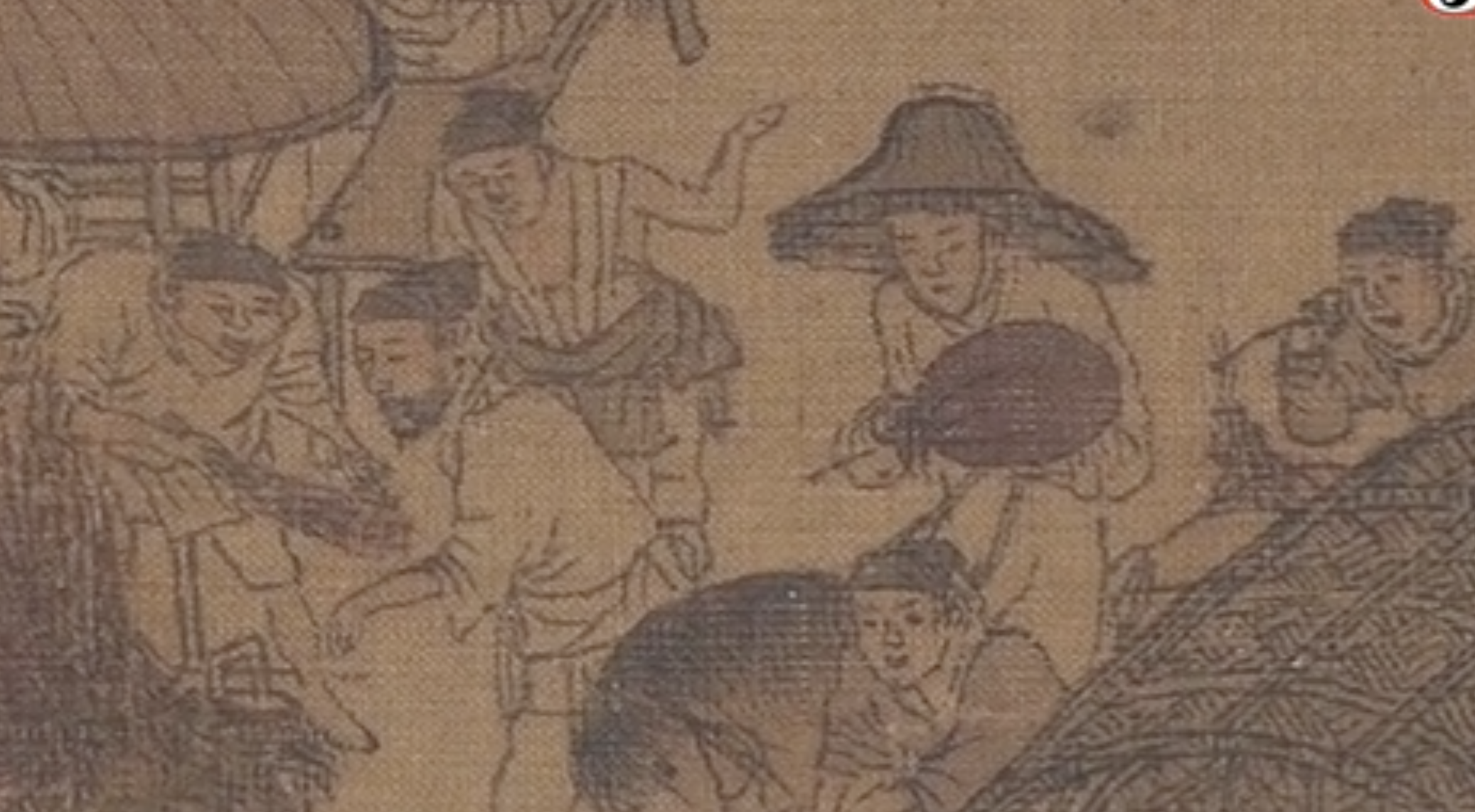

《清明上河图》中戴帽执扇男子

《嘲热客》:“平生三伏时,道路无行车。闭门避暑卧,出入不相过。今世褦襶子,触热到人家。”三伏天,大家都在家中闭门纳凉,不互相打扰,穿着也较为随意,当暑人乐袒裸,以图清凉,若有不懂事的来客,主人家得穿着得体,将特别麻烦。褦襶 [ nài dài ]本指暑月所戴凉笠,以青缯缀其簷。“褦襶子”又因这篇文章的深入人心,被赋予了“不晓事、不懂事”的意味,如今四川仍保留了褦襶的这个意思。故而我们能理解范成大面临苦热,所惜的也是荷风竹月:“荷风拂簟昭苏我,竹月筛窗慰藉君。”

入伏前几日,父亲用热水又将席子擦拭了一遍。草席俨然是季节的信使。秋日,草席与竹席被卷成筒状收好;入夏,则先解开草席,再展开竹篾席。家中草席是旧日扬州所产,古籍中“莞席细苎”的记载,至今仍是日常耐用的印证。竹席则是请师傅定做的,幼时弄堂空地上,偶能遇见篾匠编织席子。午睡醒来,脸颊上常印着编织的纹路,如鱼鳞一般。唐末诗人章碣曾在暑日写道:“行来宾客奇茶味,睡起儿童带簟纹。”簟,即竹编凉席。夏日的卧眠,悄然间便重现了《诗经》中的生活图景:“下莞上簟,乃安斯寝。”

《停琴摘阮图轴》(局部) 台北故宫博物院藏 画中男子席地纳凉,边上放着冰镇的瓜果。

幼年曾好奇,为何用滚水擦席?家人答得简单:“这样更凉快。”后来某日读清代嘉兴人曹庭栋的《老老恒言》,书中写道夏日的卧席需用热水擦拭,才恍然解惑。古人认为盛暑拭席,“用滚水方能透发汗湿”;若贪凉用井水,则会被“养生家”批评不健康,“阴寒之气贻患匪小”。

今年新闻里,有人将大冬瓜置于床上抱着消暑。古人则用更轻便的器物——竹夹膝。从唐代文人吟咏物件的诗题中,可知此物当时还流行作为赠友之礼:

鲁望以竹夹膝见寄因次韵詶谢

唐 · 皮日休

圆于玉柱滑于龙,来自衡阳彩翠中。拂润恐飞清夏雨,叩虚疑贮碧湘风。

大胜书客裁成柬,颇赛溪翁截作筒。从此角巾因尔戴,俗人相访若为通。

以竹夹膝寄赠袭美

唐 · 陆龟蒙

截得筼筜冷似龙,翠光横在暑天中。堪临薤簟闲凭月,好向松窗卧跂风。

持赠敢齐青玉案,醉吟偏称碧荷筒。添君雅具教多著,为著西斋谱一通。

竹夹膝是长条柱形的竹笼。宋人也极爱这类凉寝竹器,用于憩臂、休膝,故得“竹夫人”、“青奴”等别称。其间若放置茉莉、栀子等香花,更添夏日风情:青纱帐,龙牙簟,竹夫人。没有空调的岁月,人们想尽了办法。有人汲取井水置于床下,在养生家看来亦非良策。讲究之人则于室内几案摆放盛冰的盘盏,凉气四散以消暑热。清代曹庭栋认为此法“无损于人”,值得推荐。

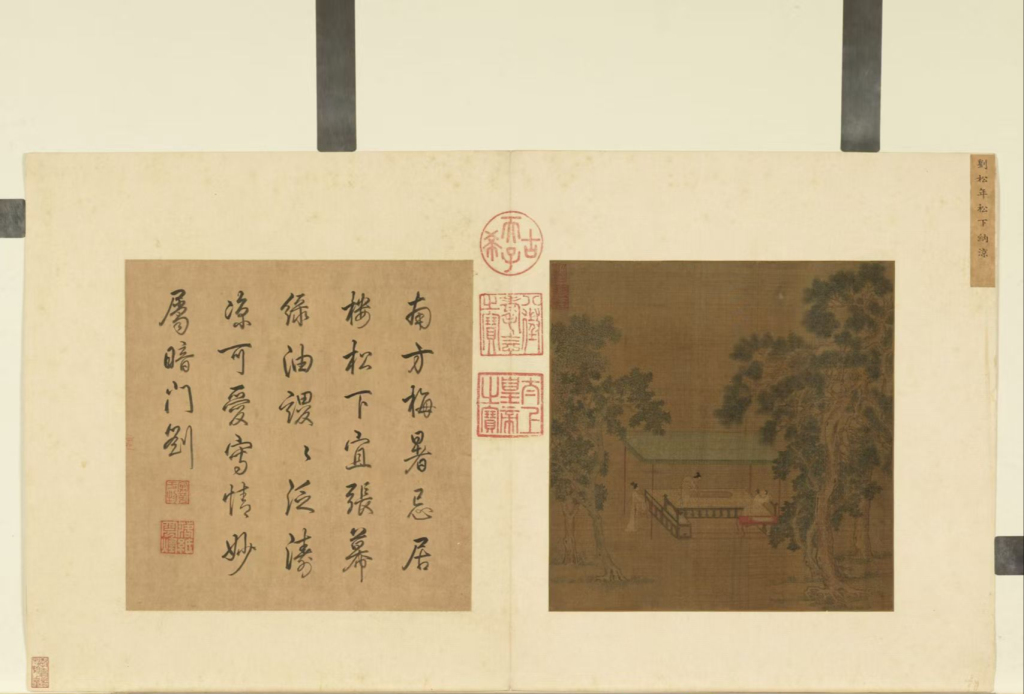

唐宋名缋册 台北故宫博物院藏

图中就出现了纳凉用的“竹夫人”

以冰消暑,确是极古老的做法。《开元天宝遗事》载,杨氏子弟骄奢,每至三伏,便取大冰,令匠人琢成山峦,围于宴席四周。座客酒酣之际,竟觉寒色侵人,甚至“有挟纩者”——炎夏因过寒而身披绵袍。这在冰块难得之时,确乎拉满“仇恨”。如今倒司空见惯,夏夜开着空调盖被而眠。唐代权贵用冰之奢靡,诗中可见一斑:夏季宫廷“水精夏殿开凉户,冰山绕座犹难御”,“冰山重叠贮金盘”。冰块本身制冷,雕作山石状,则兼具陈设赏玩之趣。玻璃琼玉水晶山,寒气森森。

“三伏,市上卖凉水”。六月江南,姑苏街头挑担卖冰,《清嘉录》记冰中杂以杨梅、桃子等果品,称作冰杨梅、冰桃子。鱼肆购冰保鲜,则称“冰鲜”。诗人叹“何事伏天钱好赚,担夫挥汗卖凉水”,实则采冰是极苦的劳作。《冰窖歌》中形容为“穷人爱钱不惜命,赤脚踏冰寒割胫”。明代吴彬月令图中有如人高的冰山,想来杨氏子弟冰山避暑,所用大抵如此。古人夏日饮食中,不少名称读来便觉清凉:水晶皂儿、沙糖冰雪冷元子、槐叶冷淘、乳糖真雪……不胜枚举。唐代人甚至给一种饮品取名“逃暑饮”,仿佛啜饮一杯,便能从烈日下遁入浓荫,消此永昼。

《月令图》中,冰块山上放置了酒水和瓜果。 台北故宫博物院藏

明 唐寅 《韩熙载夜宴图》台北故宫博物院藏

放大看,屏风后面的白色块状物也放置了冰块。

唐代孟浩然诗曰:“纳凉风飒至,逃暑日将倾。”消暑、避暑犹嫌迟缓,诗中一个“逃”字,仿佛炎气一触,人便要灰飞烟灭。从古诗文“酒正行逃暑之饮”、“煮酒未成逃暑饮”、“登舟命酒宾朋集,逃暑大饮宜满觞”推测,当时的“逃暑饮”,当属酒类。陆游亦有诗题曰:“逃暑小饮熟睡至暮”。诗人小酌一杯,竟酣眠至日落,何等惬意。

唐代夏至有“颁冰”之礼,朝廷赐冰予臣子消暑。韦应物描述:“九天含露未销铄,阊阖初开赐贵人”。李德裕得冰后,因嫌酒味过浓,想出往酒中加冰饮用的法子,即“冰寒郢水醪”。郢州春酒在唐代负有盛名,宫中专有郢州酒匠造酒供御用及宴赐。宋代杨亿《中伏日省中当直》中“何处赐冰和郢酒”便源于此。《武林旧事》卷六“凉水”条下记有椰子酒、梅花酒。如此说来,夏日畅饮冰啤,也算得“逃暑饮”了。

冰块杂置饮品中的做法屡见不鲜。《京都风俗志》:“伏日,人家有食盛馔异于平日者,谓之‘贴伏膘’。或以此日起,有合冰水者,或有煎苏叶、藿叶、甘草等汤,于市中舍之,谓之暑汤”。清代《燕台竹枝词》中有诗道:“心脾俱沁渴烦消,戛玉声闻入市挑。如此调梅还饮蔗,太和真味到箪瓢。”实际上早自宋代起,已有类似冰盏的响器替代或配合吆喝。宋人吴自牧《梦粱录》记“今之茶肆……敲打响盏歌卖”。而到了清代街头卖梅汤者,多拨弄两铜盏叠击,以清脆声响招徕顾客,这种工具被称为“冰盏”。如清人李虹若《冰梅汤》诗曰:“搭棚到处卖梅汤,手内频敲忒儿当。伏曰蒸腾汗如雨,一杯才饮透心凉。”明清伏日,盛行食用莲子碗中杂置小冰块,用来宴客。

《宫沼纳凉图》 台北故宫博物院藏

除酒、饮料之外,《清异录》载唐代有“清风饭”:宝历元年,宫内定下清风饭制度,专于大暑制作进献贵人。做法是以水晶饭、龙睛粉、龙脑末、牛酪浆调和,放入金提缸,垂入冰池,待其冷透方进献。此物形制,颇似今人所食米制冰淇淋。贵阳一带亦有冷饮名“冰浆”,乃糯米饭与冰搅碎制成。前文提及冰山、冰池,皆可用于冰镇酒水瓜果,乃无冰箱时代通行之法。明代《金瓶梅》中:“只见春梅拿著酒,秋菊掇著果盒,盒子上一碗冰湃的果子。”清代《红楼梦》里水晶缸湃着果子。传世画作中亦见小冰山,旁置冰桃雪藕、西瓜菱角,有的还配着酒注子。

还没有评论,来说两句吧...