楔子

你好,这里是《文明之旅》。欢迎你穿越到公元1068年,大宋熙宁元年,大辽咸雍四年。

去年,宋英宗去世,宋神宗继位。到了今年,改元“熙宁”,神宗的时代正式开始了。这个时候神宗多大?21岁,一个雄姿英发的年纪。各位可以回想一下自己21岁时候的心智状态。我自己21岁的时候,正好大学毕业,满脑子都是对世界的不切实际的想象,高估自己的现状,低估自己的潜力,非常容易兴奋,也非常容易沮丧。

那你再去看这位少年天子宋神宗,他在21岁时候的表现可算是非常沉稳。

这里面有两个小细节,你感受一下。

第一件事是他爹宋英宗办丧事。别忘了,四年前朝廷刚办了仁宗的丧事,这又来一场,国家财政马上就紧张了。本来,大家给神宗皇帝提意见,说咱们要不省着点花?那个口吻还是小心翼翼的。但是没想到,宋神宗直接说,没问题,节俭办丧事。而且他还把底牌直接摊到了桌面上,说,我爹当年给仁宗办丧事,不能省,因为他是仁宗过继来的儿子,要避嫌疑,怕人说他不尽心,所以不敢裁减。但我不同,我是英宗的亲儿子,就没有那些顾虑了。该省省,我爹不会怪我的。

你看,这个态度,既务实又坦诚,这是一个领导者非常难得的素质。

还有一件小事,他废除了宋朝初年的一项很不合理的制度。简单说,皇帝的女儿嫁到婆家,要长一辈儿,这样公主就不用向公婆行晚辈大礼了。你一听就知道,这是拿皇家身份欺负人。神宗把这条规定给废除了。有意思的是,他不说这是自己的意思,他说这是英宗生前说过的,只不过英宗没来得及执行,自己来替父还愿。这招儿非常妙。

赵冬梅老师在《大宋之变》这书里有一段精彩的分析,她说,这是一石三鸟。第一,这替英宗挽回了面子。不要以为英宗搞濮议,就是对伦理原则不重视。“我爹还是很讲究上下尊卑秩序的,我爹很棒。”这是一鸟。

但不止于此,这件事还是做给濮议的参与者看的。一场濮议把朝廷里的重臣撕裂成了两派,现在神宗上台,就要试图弥合这个裂痕。神宗重视长幼尊卑的伦理,这件事落在濮议的反对派眼里,他们就会想:你看,新皇帝居然如此重视伦理原则,不枉我们在濮议中争执一场啊,新皇帝的态度就是对我们的最好支持。这是第二鸟。

但是,同样这件事,落在濮议支持者的眼里呢?则可能是另一番解读,他们会想:对啊,你们濮议的这些反对派们,英宗皇帝想管亲生父亲叫一声爹,你们反对得死去活来的,但是公主把公公婆婆当哥哥嫂子,这么乱辈分的事,你们却视而不见?你们要不要感到羞愧?把这件事翻出来,真是帮我们出了一口恶气。这是第三鸟。

你看,这就是管理学上的高级技巧:一个信号给出去,既毫不含糊地指明了方向,又让所有人都觉得领导者是站在我这边儿的。这就让所有人都有机会卸下包袱,团结一致向前看。这种妙手,很难得。

当然,这两年,宋神宗最重要的事情,是在组自己的执政班子。他继任的时候,首席宰相是韩琦。但是朝野上下都知道,一朝天子一朝臣,神宗时代必须要用自己的执政班底,韩琦再有多大的功劳,也必须让位。到了上一年九月,韩琦终于卸任首席宰相。

那接下来该用谁呢?其实当时神宗有多个选项,不一定是王安石。

比如张方平。张方平是苏轼一家的大恩人,也是宋朝著名的财政专家。如果用了张方平,后来的王安石变法风波可能就不会发生了。但是,历史不容假设,张方平,一方面有人坚决反对,另一方面,他刚被提拔成参知政事副宰相,父亲就去世了,张方平只好回家守孝,从此再也没能回到京城。所以,宋神宗后来启用王安石,实际上只是历史的多个平行空间中的一种可能性而已。

到了这一年,王安石进京。但是请注意,既使神宗是皇帝,他也不能直接提拔王安石当宰相。朝廷是法度的,政治是有规矩的,王安石必须在几个职位上,比如翰林学士、开封知府、御史中丞或者三司使的职位上历练过,才能进中枢班子。所以,这一年的王安石进京,担任的是翰林学士,皇帝的贴身秘书。

不过,这一年,我们先不说王安石变法,我们要关注一桩案子。这个案子,可能是中国古代法制史上最有名的案子之一。

来,接下来,我们把目光转向近1000年前的登州,今天的山东烟台附近的一片庄稼地,转向一个月黑风高的夜晚。

阿云杀夫

阿云案应该发生在治平四年,就是1067年。因为案卷记载,受害者韦阿大当时是睡在自家的田里,那只能是夏天到秋天。通常,北方农村,粮食瓜果要熟的时候,很多人就会睡在田间的窝棚里看着。

这一天夜里,韦阿大睡得正熟,突然被人摸到窝棚里,拿刀一通猛砍。砍了将近十刀,还被砍断一根手指,身负重伤。韦阿大命大,居然没有死,犯案的人趁黑跑了。那这是谁干的呢?别忘了,那是将近1000年前的乡村,熟人社会,人际关系非常简单,很快官府就怀疑上了韦阿大的新婚媳妇阿云。把阿云带到县衙,一通吓唬:“我来问你,你是不是砍伤了你丈夫。你实话实说,就不打你。”这话不是我编的,司马光记录了当时的案卷原文,就是这句“实道来,不打你”。阿云毕竟是姑娘家,没见过这个阵仗,马上就招供了,确实是她干的。

那阿云为什么要杀夫呢?原因很简单。她母亲刚死,长辈就做主把她嫁给了村民韦阿大,但是这个韦阿大实在太丑了。这种丑,你可能需要放开一点想象力。那可不仅是视觉上的丑,五官挪位什么的,那可能是一种全面的猥琐、肮脏、不堪入目。总之,阿云不愿意跟这么个人过一辈子。但是,她最终想了个愚蠢的办法,要用屠刀来解决问题,结果当然是把自己也断送了。

在中国古代,有所谓“十恶不赦”说法,其中有一条叫“恶逆”,就是殴打、谋杀亲属中的尊长,其中当然包括谋杀亲夫。在当时,这种案情没什么商量,结果肯定是极刑,斩首。

但是,万没想到,当时的登州知州许遵居然给阿云判了个流放2500里。这个结果让所有人都目瞪口呆,啊?!这么严重的案情,也可以不死啊?

请注意,这位许遵许大人,可不是什么年轻不懂事的人。这一年,他61岁了。他更不是什么法盲。他是进士出身,而且还当过大理寺的详断官,还有审刑院的详议官,是一位资深的技术型司法官员。那他为什么这么判啊?明显不能服众嘛。《宋史》的传记给了一个原因:说是上头有人许诺给他了,要提拔他当大理寺的长官,那怎么显得你适合去大理寺任职呢?他就必须得在法律问题上搞出点儿不同凡响的动静来。所以,许遵很可能是在用阿云这个案子标新立异,显得自己有水平。这么个铁案,如果许遵真能有本事让阿云不死,那岂不是有神仙手段?

那许遵是怎么论证的呢?

第一,阿云的母亲刚死,她就被迫嫁给了韦阿大。父母刚死,古人是要守孝三年的。按照当时的法律,守孝期间,不许结婚。许遵目光如炬,一下子抓住了这个点:对啊,所以阿云的婚姻无效。婚姻既然无效,那阿云杀韦阿大,就不是谋杀亲夫,她只是伤害了一个路人。

许遵真是厉害,抓住这么个细节,一下子就让阿云案的恶性降了一大截。

但是请注意,仅仅这一点,还不足以让阿云活命。按照宋朝当时的法律,只要是谋杀,被害者即使只是受伤,也应该判处绞刑。在我们今天人看来,绞刑和斩首的区别不大,反正都是个死。但在古人看来,这是有没有全尸的区别,还是轻了一等的。不过,许遵要的是阿云不死,所以,他还得想别的办法。许遵从兜里又变戏法似地掏出了另一个法律依据。

许遵说,阿云为什么可以不死?因为如果是自首,可以减二等判刑。

你可能会纳闷,阿云是被官府的人抓到后,吓唬了一通,才承认的,这怎么算自首呢?如果是在现代社会,到了派出所才承认,肯定不能算自首。但是在宋朝,这真能算。当时的法律规定,如果犯人被抓住的时候,只是有嫌疑,并没有实在的证据,但是一问就承认了犯罪,可以算自首。

好吧,即使可以算自首,但是杀人这种事,自首减刑也是有条件的啊。

这个条件稍微有点烧脑:当时的法律规定是这样的,如果是杀伤的罪,自首的话,可以免掉“所因之罪”。举个例子,小偷去人家偷东西,抱着赃物出门的时候,被主人家撞见了,小偷急了,打伤了主人。你看,小偷前后犯了两个罪,先是偷盗,后是伤人。偷盗是伤人的前因,没有偷盗就不会有伤人行为,按照宋朝的法言法语,偷盗就是“所因之罪”。那按照当时法律规定,如果这小偷去自首的话,前一个罪,就是偷盗,作为“所因之罪”可以免除,直接判他的伤人罪就可以了。

许遵说,对,我依据的就是这一条。你看人家阿云,她也是两个罪啊,先是“谋”,再是“杀”。自首了,把前面的那个“谋”,作为所因之罪就减掉了,这不只剩下一个“杀”了吗?但就不是谋杀了,只是一般的伤害人。而韦阿大又没有死,跟一般的打伤路人就没啥区别了,所以我判她个流放2500里,非常非常合适。论证完毕!

你看,许遵先是把谋杀亲夫,变成了谋杀路人,再把“谋杀”一个事儿拆成两截儿,变成“谋”和“杀”,然后再利用自首情节,抹掉了那个“谋”字,所以就变成了单单的一个杀而不死。这是一套眼花缭乱的法律理论拳。许遵打完收工,气定神闲,喝一声:看老夫手段如何?把周围的人,包括朝廷里的人、法律部门的人都看傻了。啊?这也行?谋杀亲夫,居然这么三下两下就可以不死了?

当然,在宋代,这事也不是许遵一人说了就算的,这个案子上报到中央的司法部门之后,大家都说许遵这是胡闹,许遵不服,最后官司打到皇帝那里,皇帝只好召集翰林学士讨论。

翰林学士这个职位,简单说就是皇帝的文学侍从,既是秘书处,又是智囊团。注意,同样是负责起草朝廷文件的,有两拨人——中书舍人和知制诰,是宰相的下属,是外朝的官职,这叫“外制”;翰林学士是皇帝的幕僚,是内廷的官职,这叫“内制”。“外制”和“内制”合起来叫“两制”。相比起来,还是翰林学士比较尊贵,皇帝的身边人嘛。一个官员做到这个位置,基本就是宰相的预备队了,也算是大宋士大夫的领袖。一件事如果要升级到在翰林学士这个范围里讨论,就算是动用大宋朝最顶级的智慧资源了。

这时候的翰林学士是谁啊?前面说了,王安石这一年正好进京,被提拔成翰林学士;还有司马光。神宗继位之后,就把他提拔成了翰林学士。所以,阿云案把大宋朝最顶尖的两个大学问家都卷了进来。

王安石什么态度?他坚决地站到了许遵这一边。你别说许遵标新立异,在当时,王安石可算是标新立异的大宗师。所以,他支持许遵,不奇怪。

而另一边,司马光则是拍案而起,说你们这么断案子,简直是荒唐透顶。亏你们想得出来,把“谋杀”分成“谋”和“杀”,这是两个罪?我来问你们,如果没有后面的杀,前面那个谋,算是个罪吗?你躺床上想,我要把那谁谁谁千刀万剐下油锅,自己想着解恨而已,这能算罪吗?不能算罪,有什么自首免罪的问题?所以,谋和杀是一体的,是一件事,不是两件事,当然不能靠自首的情节去免罪。

你看,麻烦了,翰林学士又撕裂成了两个阵营。当然,整个争议发展的过程,比我这里介绍的要复杂。如果不是专门研究古代法制史的人,了解到这些关键分歧点也就够了。

听到这里,我不知道你是不是有这样的感觉?如果细听许遵、王安石这边的论证,似乎非常有道理。但是只要抽身出来,冷眼一看这个事儿,又觉得不符合常识,觉得他们在狡辩。

没错,这不只是我们今天,当时的人也是这个感觉。不只是司马光,当时很多旁观者也都是这个感觉。

那是下一年,1069年的事儿了。当时的首席宰相富弼,他就对王安石说,你们把“谋”和“杀”分作两件事,这是断章取义,文字游戏啊。你们怎么不听听大家的呢?改改呗?王安石说,不改!就不改!富弼说,算你狠,我辞职吧。富弼那可是老臣,庆历年间的对辽外交专使,庆历新政时期的健将,今年65岁了,岁数大了,知道自己是过去时代的人物了,说不通就不说了。

宰相群体里还有一个参知政事副宰相唐介,居然被这事气死了。

唐介这个人,之所以官儿能做这么大,就是因为向来有刚直的名声。这种人,你也想得到,脾气特别大,但是论口才,搞辩论是肯定辩不过王安石的。有一次,当着神宗皇帝的面儿,唐介和王安石为阿云的案子吵翻了,唐介气得面红耳赤,转脸就对皇帝喊:“谋杀罪大恶极,全天下的人都认为自首不能减刑,说行的就只有王安石!陛下,陛下!”吵到这个份儿上,没想到王安石还有最后的致命一击,王安石说,“说这个案子自首不能减刑的人,都是朋党!”

此言一出,那真是晴天霹雳。你懂的,在古代,说一个人是朋党,那基本就是说这个人没有是非,只是在为私利站队,这是非常严厉的指责。辩论升级到这个地步,通常是对政敌的最后一击,就差指责对方谋反了。

唐介估计是没有想到王安石把话说得这么重,回家之后,居然就被活活气死了。史料上说的是“疽发于背”——背上长了一个恶疮死的。如果你在古代史书上,看到一个人是“疽发于背”而死的,别以为他真的是长了这么个疮。这通常是一个隐喻性的说法,暗指他是因为政治性的不得志、活活郁闷死的。

阿云案之所以在历史上这么有名,不是案情有多离奇复杂,而是因为卷入的人非常多,讨论的层次非常高,留下的资料非常丰富。在当时,让很多人动了真气,甚至还气死了一个宰相;在后世,很多人可以通过它,多角度地观察中国的法制史。

那《文明之旅》今天来看这个案子,我们又能得到什么启发呢?

法外有天

在下一年,熙宁二年,司马光给神宗皇帝上了一份奏疏,其中说了这么一段话:

阿云谋杀亲夫,导致重伤,我就奇了怪了,这有什么可怜悯的呢?法理上的是非也明确得很啊,就是让一个普通小吏去断这个案子,也没什么难的啊。但是你看我们,这么大个朝廷,这么多聪明人被绕进去,前前后后折腾了这么久,结果还是议论未定。这是为啥呢?不就是因为有人老在聊:谋杀是一个事儿还是两个事,什么是不是“所因之罪”,抠这些字眼。这是那些文法吏津津乐道的事儿啊。阿云这个事儿,陛下你试着抽身出来,你就从朴素的道德直觉出发,就从这个国家该主张什么礼法出发,是非不是一目了然吗?这有什么难断的呢?

隔了这一千年,我都能听得出来司马光这番话里的那种焦躁,甚至是悲愤的情绪,那是一种强烈的荒诞感:你们说阿云可以不死的人,每句话好像都合理,每一条好像都有法律依据,但你们是谁?你们是那些文法俗吏吗?是靠抠字眼打官司吃饭的讼棍吗?不是啊,你们是士大夫啊,代表天理良心的人啊,你们能陷入这么荒唐的结论吗?用我们今天的话来说,就是你们太陷入技术细节了,走得太远,忘了为什么出发了。

这是我们很多人经常会有的一种感觉:讲道理我是讲不过你们,但是我用自己朴素的道德直觉去衡量,又知道你们说的不对。

如果早些年,我会毫不犹豫地站在王安石和许遵这一边:你自己的直觉算什么?你又不是法律专业人士。有理说理,这是说刑事案件呢,断人生死的事儿啊,别老拿你们那套儒家的礼法说事。你用儒家的礼法来打压国家的律法,这不就是用人治来取代法治吗?许遵和王安石好样的,用法律知识,哪怕是有点诡辩的诉讼技巧,能救活一个阿云,有什么不好?

但是,随着年岁渐大,我也能看到问题的更多侧面,也就能更多地理解司马光在说什么了。法律是处理人间矛盾的终极规则吗?当然不是。法律之外,还有公序良俗;法律之上,还有天理良心。

请注意,在这一点的认知上,中国人和西方人是一样的。在西方,这就是从古希腊、古罗马就开始有的“自然法”精神。简单说,他们把法律分成两种,一种是人制定的法律,永远有缺陷,不完美。还有一种是神、上帝,或者说是大自然的法律,这种法律非常完美,但是写不出来。

你可能会说,既然写不出来,那这个自然法有什么用?有用啊,用来校正人制定的法律啊。用古罗马法学家西塞罗的话说,自然法是一种永恒的存在。“其神圣性不可能被贬损,其合法性不可能被扭曲,其效力不可能被废止。”话说得这么横,但是看不见、摸不着,怎么用它来校正人制定的法律呢?

这就是人类的创造性的空间了:可以通过上位法,比如宪法的制订来搭建一个通向自然法的桥梁;可以用判例、司法解释,用法官对公序良俗的认知来修正法律;可以通过社会运动来形成新的社会共识。在法律实践上,有很多办法。

中国人虽然没有提出“自然法”这个概念,但是心意是相通的。中国人自古就承认,自然是最高存在,所谓“人法地,地法天,天法道,道法自然”嘛。

中国人还提出了一个概念,叫“天理”。什么是“天理”?儒家有各种各样的说法,但其实能昭示天理的东西,不是别的,就是人心、人情、人间的共识、良知、还有“朴素的道德直觉”,说白了,不用受多少了不得的教育,一个心智正常的人都能认知到的正义。这就是天理。

《论语》中就讲过一个故事:有个叫叶公的人跑来对孔子说,我们那儿有个人了不起,真的是正直啊。他爹偷了别人的羊,他跑去告发。你看,是不是一个守法正直的好人?孔子说,哟,我们那儿不一样,我们那儿说一个人正直刚好相反,父亲干了不好的事,儿子替他瞒着,反过来也一样。我们觉得,这才是正直。

乍一听,你会觉得孔子主张不守法。但是仔细一想,孔子讲的才是人之常情,是普通人都能遵守的天理。如果有一条法律规定,鼓励亲人之间互相告发,不好意思,违反人情,那就不是天理,你把它变成法律,那就是恶法,这样的恶法破坏的社会价值要远远比它假装在守护的社会价值多得多。

所以,在古代士大夫的很多文章中,经常能够看到这样的表达:天下人都认为如何如何?刚刚说的唐介、司马光都说过类似的话。啊?你问过每一个天下人吗?还是你做过大样本的社会调查?没有?没有你怎么知道天下人都这么认为?当然知道,人同此心,心同此理,用朴素的道德直觉,推己及人就能判断人情,再扩展一下也就能推断天理。

其实西方人也用这种方法。其中一个著名的例子是,1965年,美国联邦最高法院大法官波特·斯图尔特要对什么是“淫秽色情”下一个定义,他写了一份法律意见书:我今天不试图定义什么叫淫秽色情了,我可能永远也做不到这一点。对啊,你总不能强行规定裸露身体百分之多少就是淫秽色情吧?很多艺术作品甚至是全裸,也并不色情啊。斯图尔特接着写了一句在美国司法历史上鼎鼎有名的话,他说:But I know it when I see it。但是,如果你让我看见他,我就知道了它是不是色情了。

斯图尔特这句话之所以重要,是因为它颠覆了很多人的习惯看法。大家往往以为,客观标准比主观认知要好。而实际上呢?在很多情况下,主观的判断,才是更公正的、更准确的。这就是中国人说的,天理不外乎人情。

中国人的这种从人情推断天理的方法,还有一个好处,就是人情可以变,那天理也就可以变。

举个例子,我在高阳的《胡雪岩全传》里看到过这么个故事,它有可能是个文学虚构,但故事里的情理还是值得咱们玩味——

清代道光年间,浙江有一个富家子弟犯了命案,官司判下来,从县里到省里,判的都是“斩立决”。现在只等北京刑部的一道公文下来,就要处决了。但这个富家子弟是三代单传,他一死,家里的万贯家财就没人继承了。所以,他爹就上下打点,玩了命地想捞人,花了好多冤枉钱,都没找对门路。

后来经人指点,备了一份重礼去请教一个外号“鬼见愁”的刑名师爷。这师爷说,孩子的命,我是救不了了。但是我能让你退而求其次,留一点骨血下来。那也行啊。“鬼见愁”说,这样,我能想办法让你儿子多活三个月,你在此期间,如果能买通监狱的人,让他的妻妾进去,如果能怀孕,你这不就达到目的了吗?

问题是,怎么能多活三个月呢?果然,过了几天,北京刑部的文书到了,一看封面就知道是斩立决,知县都开始通知刽子手准备法场了。但是一拆文书,傻了,发现里面的文件装错了,从犯人的姓名到案情到地方都不对。是把一份应该发到贵州的文书发到浙江来了。

没有文书,就不能杀人啊。只好向北京刑部报告。你想,那时候从浙江到北京,就得20天,北京刑部还得再等贵州那份,那就更远了,至少得等三个月。这个富家少爷就多活了几个月。

怎么回事呢?你一想就知道,窍门很简单,就是买通了北京刑部的一个普通官员,故意装错了文书。这种疏忽,公开的惩罚也就是罚俸三个月,几十两银子而已。而他赚了多少银子呢?至少一千两。

有意思的不是这个故事,而是这本书的主人公胡雪岩听到这个故事的反应:他说,“这是好事!为人延嗣,绝大阴功,还有一千两银子进账。”胡雪岩笑道,“何乐不为?”

我估计,晚清时代的人听到这个故事,和今天的人听到它,反应是完全不同的。那个时代人的普遍道德直觉是,能为人延续血脉,虽然有违法情节,但是积阴德啊,可以理解,甚至值得鼓励;而换了今天的人看,这就是纯粹的贪赃枉法,有何好事可言?你看,这就是人间的朴素的道德直觉在时间线上的缓慢变化。人情一变,中国人认的那个天理,自然也就能跟着变。

听到这里,你可能会说,即使是同一个时代的人,他们认同的人情也未必一样啊,那他们的天理不也就有区别了吗?是的,阿云案之所以是千古名案,就是因为遇到了这个问题。

最后裁断

司马光认同的天理,是当时人的一种普遍的道德,谋杀亲夫的女人,必须得死。她死了,才能实现正义。

但是别忘了,即使在中国古代,这也不是唯一的道德原则。老百姓也讲,上天有好生之德,救人一命胜造七级浮屠。不光普通老百姓,士大夫也这么看。比如苏辙,多年之后,他就说,许遵那套为阿云脱罪的说法,肯定是错的。但是,他毕竟让人活了啊。我的主张即使是对的,这不也得杀掉阿云嘛?所以,即使我当政,我也很难改变这个结果。

后来又过了十几年,苏辙在筠州(今江西高安),遇到了许遵的儿子在那里当知州,听说许遵的儿子孙子当官的有十几个人。苏辙听完一声长叹,说,罢了!许遵当年的说法虽然错,但是子孙这么多当官的,许遵能救活一个人,老天爷还是不肯亏待他啊。

你看,这又是中华文明的另一个道德原则了,轻刑慎杀,人命至重。

那问题又来了:在具体的阿云案中,到底是礼法更重要呢?还是人命更重要呢?如果这两条道德原则的意见不统一,那最后听谁的呢?

在宋代的环境下,答案很简单,听皇帝的。事实上,阿云案的争议虽然持续很久,但是阿云是很快就活命了。因为在召集王安石和司马光讨论之前,就在公元1068年8月,神宗皇帝以皇帝敕命的方式赦免了阿云。这是最高的、也是最后的、且不可撤销的裁断。后面的争论,只和法律有关,和阿云姑娘这条性命其实已经没什么关系了。

那你说,这是因为皇帝赞成了王安石和许遵这一派的说法吗?又不能完全这么说。请注意,皇权是超然于争论双方之上的一种力量。皇帝甚至不用关心双方的对错是非,他只要说,我这个人心善,见不得姑娘死,我决定放她一马,这就可以是最后的裁断。

你可能说,皇权凌驾于法律,真不讲理。不是。即使在现代社会,也是有类似的机制的,就是所谓的“特赦权”。一个案子,依据法律程序只能这么判,但是国家元首或者特定机构,仍然可以根据主观判断,选择放他一马。请注意,这并不是在法律之外,这是现代法治体系的必要补充机制。奇怪,什么理不能在法律框架内解决?非要最后搞个特赦?

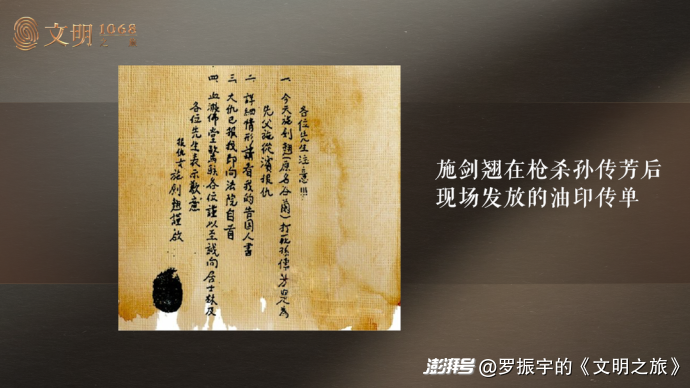

举个例子。民国时候有一个著名的案子:1935年的时候,女侠施剑翘在天津居士林刺杀了孙传芳。当时孙传芳已经不是军阀了,而且还皈依了佛教,但施剑翘还是在佛堂里,当众开枪打死了孙传芳。然后宣布自己是为父复仇,并拨通了警察局电话自首。这么个案子,如果按照法律,施剑翘肯定是难逃制裁。但是你懂的,在中国人的观念中,为父复仇,这是莫大的正义。只不过这个正义,只在人心中,已经不能被当时的法律认可了。法律要判她,舆论要救她,那最后怎么办?法庭一审判了十年,二审判了七年监禁,不然对法律交代不过去,但是第二年,1936年,当时国民政府主席林森宣布了对施剑翘的特赦,不然对舆论交代不过去。施剑翘一直活到了1979年才去世。

从这个案子中,你可以感受一下设立特赦权的必要性。

再举一个西方的例子。

第二次世界大战的时候,法国被纳粹德国打败。当时的法国元帅贝当挺身而出,他当时说了一句话,“我决定把本人献给法国,来减轻它的痛苦。”于是他出面向希特勒投降,而且还成立了一个伪政府,叫维希法国。你可能说,这不就是法国的汪精卫吗?类似,但不完全一样。汪精卫投降日本的时候,抗日战争已经进入战略相持阶段,中国军队还在奋战,那是汉奸无疑。但贝当出面投降的时候,法国已经被打到瘫痪,又没有什么战略纵深,确实已经没法抵抗德军。

当时很多法国人也是同意贝当这么做的,毕竟可以为国家保留一口元气。甚至可以这么说,贝当和坚持抵抗的戴高乐也不无默契:你去抵抗,我来看家;你去战斗,我献出我自己。虽然我没有看到证据,但至少这样的念头,在贝当脑子里很可能是反复闪现的。

等到战后,1945年德国战败,贝当被送上法庭。这时候贝当已经89岁,在20多天的审判过程中,他始终一言不发,最后被法院以通敌罪判处死刑,没收一切财产,并被宣布是“民族败类”。但是,戴高乐总统的特赦令紧接着就到了,改判为终身监禁。贝当后来又活了6年,95岁高龄才死在了监狱里。

据说,当时蓬皮杜兴奋地向戴高乐报告:“贝当死了!”戴高乐严肃地纠正道:“是元帅死了。”你琢磨琢磨戴高乐这句话背后的复杂心绪——一方面,不管你贝当的动机如何,你毕竟投降了希特勒,必须判你死刑,否则对那么多为自由法国而死的战士怎么交代?而且,你不是说过,要把本人献给法国吗?那就包括生命和名誉。求仁得仁,又何怨乎?另一方面,很明显,特赦你贝当,也是当时法国上上下下很多人的默契。毕竟你是第一次世界大战时候的法国英雄,对你惺惺相惜也情有可原。所有这些不能摆在台面上说的理由,都在一纸特赦令里了。

但是,维希法国的其他人,比如总理赖伐尔,就不仅被判了死刑,而且真就执行了。人们说,那是罪有应得。

特赦令的存在,有它真实的,必要的空间。

今天我们聊的是1068年发生在大宋朝的阿云案。我不想把它看成是一个大宋政治史上的一场争吵,也不想把它框定在中国法制史解释的范围内,它其实就是我们每个人日常都要面对的一道难题:怎么实现正义?

你会发现,靠任何单一的、亢奋的道德主张,靠严谨的成文的法律体系,都实现不了正义。如果正义最后得以实现,需要对事实真相的不懈追求,需要对各种价值的审慎排序,需要在意见分歧时的公开而长久的讨论,需要在结论貌似清晰时的一点犹豫,需要硬性规则和软性情绪之间的含混妥协,需要相持不下时来自最高权威的最后裁断等等等等。人类文明就是这么一点点走在实现正义的路上,艰难,但是每走一步都算数。

正因为正义如此之难,所以才值得我们追求,所以我们才对人类文明在追求正义路上的每一寸进步保持敬意。

我们明年,公元1069年,再见。

致敬

文明之旅公元1068年,我想致敬一篇毕业致辞,这是美国联邦最高法院首席大法官约翰·罗伯茨,在他儿子初中毕业典礼上的致辞,我给你摘录了其中一段:

我希望你们在未来的岁月中,不时遭遇不公对待,这样才会理解公正的价值所在。愿你们尝到背叛的滋味,这将教会你们领悟忠诚之重要。

抱歉,我还希望你们时常会有孤独感,这样你们不会将良朋挚友视为理所当然。

愿你们偶尔运气不佳,这样才会意识到机遇在人生中的地位,进而理解你们的成功并非命中注定,别人的失败也不是天经地义。

当你们偶然失败时,愿你们受到对手的嘲讽,这才会让你们理解体育精神的重要性。

愿你们偶尔被人忽视,这样才能学会倾听;愿你们感受足够多的伤痛,这样才能对别人有同情的理解。

今天,距离北宋的阿云案已经将近一千年,我们生活在一个相对公正的时代。回首往事,我们看到的已经不仅仅是案件本身的是非曲直,而是人类在经历了多少不公、伤痛和争吵之后,才有了今天我们所勉强获得的公正,正是无数不公、血泪和争吵奠定了它的基础。致敬所有文明为追求正义付出的努力。

参考文献:

(宋)司马光著:《传家集》,吉林出版社,2002年。

(宋)马端临著:《文献通考》,中华书局,2011年

(宋)苏辙著:《苏辙集》,中华书局,2017年。

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(宋)王称撰 :《东都事略笺证》,上海古籍出版社 ,2023年

(宋)窦仪 等撰:《宋刑统》,中华书局 / 1984

(元)脱脱等撰:《宋史》,中华书局,1985年。

(清)黄以周等撰,顾吉辰 点校:《续资治通鉴长编拾补》, 中华书局, 2004年。

苏基朗/苏寿富:《有法无天:从加藤弘之、霍姆斯到吴经熊的丛林宪法观》,香港中文大学出版社,2023年。

蓝德彰:《“活法”:宋元明法律文化研究》法律出版社,2023年。

高洪雷:《阿云案背后的大宋文明》,人民文学出版社,2023年。

赵冬梅:《大宋之变》,广西师范大学出版社,2020年。

梁治平:《寻求自然秩序中的和谐:中国传统法律文化研究》,商务印书馆,2013年。

肖洪泳:《西方汉学家论中国自然法传统》,《政法论坛》,2022年。

刘猛:《宋代司法的运行及其法理:以阿云案为考察对象》,《史林》,2019年。

还没有评论,来说两句吧...